Isaac the Biden

|

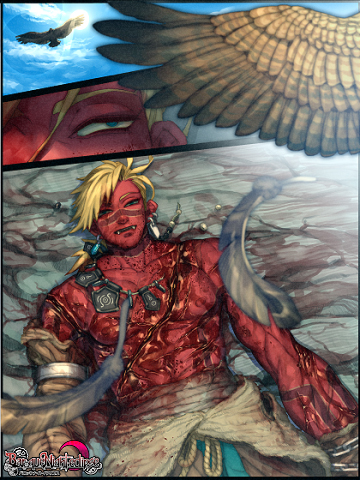

●Isaac the Biden あの世界樹を巡る戦いからしばらく。 憤怒と渇きの荒野――バイデンの荒々しき怒りを具現化したような大地にも、緑が戻りつつあった。もちろん、今はまだ雑草が根を広げる程度のことではある。それでも、一度は『死んだ』大地が蘇ろうとしていることに疑いはない。 (ラ・ル・カーナは続いていくだろう。これからも、長く、永く) イザーク・フェルノの頭上には、くすんだ灰色でも煮え立つ赤でもなく、抜けるような青空が広がっていた。 見上げた彼の目に飛び込んでくる陽光。眩しさに目を眇め、それでも彼は真昼の太陽から視線を外さない。 (だが、バイデンは滅びる) それは、半ば確定事項と言っていい予想であった。バイデンの集落周辺は、まだかつての不毛の荒野の様相を留めていたが、それも時間の問題だろう。 それは世界樹の、つまりラ・ル・カーナそのものの、もはやバイデンを許容しないという意志の表れだ。 「……もっと強い相手が居る、と言っていたか」 戦士の儀に臨んだリベリスタ達の、あるいは世界樹との決戦にて肩を並べた者達の言葉を思い出す。狂いし世界樹すら相手取ってみせた彼らが、『もっと強い』と言い切った存在。 かつての愛槍の代わりに手にした黒刃へと、彼は視線を移した。ああ、この刃をそのような強敵へと振るうことができたなら、どれほどに心踊ることだろうか。 だが、イザークの胸に住み着いた感情は、唯それだけではない。 アークのリベリスタ達は、皆勇敢なる戦士であった。認めよう、確かにあの時、自分は彼らが共に世界樹へと立ち向かうことを、不快には思わなかったのだ。 (しかし、フュリエは俺達を許すまい) フュリエを襲いその多くを殺したことは、少なくとも彼らにとっては、誇ることでも悔やむことでもなかった。 バイデンは戦いに生き、より強い者を求める。 それは彼らにとって、善悪を超えたごく当然のことに過ぎない。例えば、戦士の儀で同胞に犠牲を出しながら、勝者たるリベリスタを祝福したように。 だが、フュリエにとってはそうではないことくらい、イザークにも判っている。それは、彼らから見れば惰弱としか言いようがないものだったが――。 (いかなバイデンとはいえ、何十のフュリエを相手取り、その悉くを打ち倒せる者など最早居ないだろうな) 二度のアークとの戦い、そして世界樹決戦を経て、バイデンは最早、百人を大きく割る程度にまでその数を減らしている。強力な戦士――大きな『怒り』を抱く者は、その殆どが異形と化し、あるいは世界樹決戦に挑み、果てていた。 今、生き残っている者の多くは、生まれたばかりの力の弱い者達だ。アークのリベリスタを凌駕する力を持つかつての精鋭は、イザークを含めて両手にも満たないだろう。 そして皮肉なことに、バイデンによって駆逐されようとしていたフュリエは、『怒り』を覚え数的優位を手に入れたことで、逆にバイデンを滅ぼそうとしているのだ。 「ボトム・チャンネル、か。もう一度降り立ち、奴らと共に新たな戦いを求めたくもあったが――」 ほろ苦く笑う。アークにとって、同盟者たるフュリエを差し置いてまでバイデンとの共闘を望む理由はないのだから。 その時。 アークのリベリスタが来たぞ、と。 見張りに立っていた者が叫ぶ。 恐らくは、フュリエも後に続いているだろう。やっと来たかと呟いて、イザークは周囲に集まってきた若きバイデン達をゆっくりと見回した。 今日、バイデンは滅ぶ。 アークが動いた以上、それは予想でも推測でもない、厳然たる事実となっていた。 だが、それをイザークは口にはしなかった。例え、その場の全員が察していたとしても、今必要なのは最後の戦いを華々しく彩る餞だ。 「バイデンの戦士達よ! 戦いの時だ! 誇り高く強い、真の戦士との死闘だ!」 応、と唱和する同胞達を見回して、イザークは胸にちくりと刺さったものを押さえつける。 これでいいのだ、と。 バイデンにとって、戦士と戦いそして死すということは、か弱きフュリエに数で蹂躙されるよりも、ましてや異形と化して自分を失うよりも、よほど誇らしいことなのだから。 (――勝手なものだな、世界樹よ) 戦場へと向かう同胞の背を見送り、自嘲するイザーク。『寛容』と『調和』――不完全なラ・ル・カーナがバイデンに与えた新たな感情こそがこの胸の痛みを齎したのだと、彼は知っていた。 「俺を殺しに来い、リベリスタよ。滅び行くバイデンに、闘争という華を手向ける為に」 かつて戦士の儀が行われた石舞台。 そこで、イザーク・フェルノは『戦士』の到来を待っている。 ――世界は痛みばかりで出来ていた。 例えば、一人のバイデンに、叶うことのない一瞬の夢を見せたように。 そして、この純粋戦士から、心残り無く満ち足りた死を奪ったように。 |

| ■シナリオの詳細■ | ||||

| ■ストーリーテラー:弓月可染 | ||||

| ■難易度:EASY | ■ イベントシナリオ | |||

| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |

■シナリオ終了日時 2012年11月12日(月)23:55 |

||

|

||||

|

||||

|

●Saori/EX 『お咎めは覚悟の上です。司令にはご迷惑をお掛けしますが……』 ――世界が痛みだけで出来ているなんて、認めたくはないのです。 通信機越しに切々と訴えるキリエに、時村沙織は溜息を返す。握り潰した、何通かの手紙。しょうがないヤツらだ、と漏らした声は、苦笑というには冷ややかなものを孕んでいた。 「まぁ、お前らならそう言うんだろうけどよ。快にも言っておけ――背負う荷物は選んで捨てろ、ってな」 それだけ言って、彼はラインをぷつりと切った。そこに肯定の感情は無い。その場で怒鳴りつけず、殊更に制止しなかった理由はただ一つ。単に、彼は現場のリベリスタよりも少しばかり大人だったというだけの話である。 言って聞く相手ならば、そもそも捨て身の陳情などには及ぶまい。強く叱責した所で止まるはずもなく、黙認を与えたかのように見える振る舞いは、リベリスタのこの後の戦いを慮ってその本心を飲み込んだに過ぎないのだ。 無論、沙織も甘いのである。言葉をそれ以上の形にしなかったのは、合理性の発露であると共に、僅かな希望に縋る者達への温情であることは事実なのだが――。 「もう、お前達は『選んだ』んじゃなかったのか?」 アークを離れた一個の人間としては、彼らの甘さを好ましく思いもしよう。だが、職責を忘れることなど出来ぬ沙織は、椅子の背にもたれかかり天を仰ぐ。 それが、いつかお前達の棘となり弱みとなるだろう、と。 ●Biden/1 狂いし世界樹が倒れた世界(ラ・ル・カーナ)には、うららかに射す暖かな日差しと、やわらかに芽吹く緑が戻ろうとしていた。 それは、かつてこの大地を満たしていた完全世界の姿。飢えることなどない、恩寵に溢れし楽園。 だが、禁断の知恵の実を食した住人は、もはや『完全』ではあり得ない。 永い時の果て、ついに忌むべき『怒り』を手に入れたフュリエは、緑の世界に残された最後の黒い染みを消し去る事を望んだ。 急速に生命の力を回復しようとしている憤怒と渇きの荒野、その果てで世界の恩寵を拒み続けるバイデンの集落を。 荒れ果てた大地を朱に染め、幸せな時代の記憶を取り戻すために。 砂塵舞う戦場に、金の髪が踊る。 「遠慮はしないぞ、バイデン! 騎士として、全力の剣を振るわせて貰う!」 メリアの剣が名も知らぬバイデンの腕を捉え、するり、とその肉を斬る。スピードの乗った剣筋はそう簡単に受けられるものではない。 (全く、私は……何をしているのだろうな) だが、腕を断つほどにその斬撃は重くなかったから、自らの非力を知る彼女は後続の仲間の為に地を蹴って場所を空ける。メリアの動きに惑いはなかったが――起きずとも良かった戦い、という思いが、あるいは微妙に剣を鈍らせたのかもしれない。 「あはー、息の根はしっかり止めないとー♪」 感激を生めるように飛び込んだのは黒衣の少女。甘ったるい声色に無尽蔵の殺意を乗せ――悦楽に酔うマルグリットは、自身の身体を軸にして大鎌を振り抜いた。 「殺し合いなんだもん。マリィの邪魔はさせないよー」 「判っているじゃあないかッ!」 腹に鎌を突き刺し、噴き出すように血を流すバイデンは、それでも戦いの高揚を隠さずに満面の笑みを浮かべていた。その手には鉄槌。逃げ遅れたマルグリッドを、骨を砕くことだけを存在意義とする凶器が打ち据える。 「下がってください。ここで倒れる意味はないでしょう」 幣束をばさりと振って念を込め、螢衣は癒しの符を放つ。淡々と、そう淡々と戦場に臨む彼女は、硬質の美貌に常よりも尚強く、感情を閉じ込めているようで。 「上で決まった任務とあれば是非も無し、いつも通り任務を果たすまで」 「うーん。それはそうだけど、なんだかフクザツだなぁ……」 僚友ウィンヘヴンの迷いを断ち切るように、ファイエル、と囁いたリーゼロット。インカムがその響きを拾うのと同時に、両手で抱えたランチャーが細長い杭を吐き出した。 「アークの敵を撃ち貫き、アークに利益を」 猟犬の牙がバイデンの胸を穿つ。そこに襲い掛かる若き紅騎士。更なる穴を開けるべくランスを突き入れたウィンヘヴンが手応えを感じた時、下がって、という声がその耳朶を打った。 「オッケー、気をつけてリーゼ!」 舞い上がる彼女がいた場所を、奔流の如き黒鎖が押し流すように呑み込んだ。満身創痍のバイデンが、満足げに紅騎士を見上げたまま沈んでいく。 「何が本当に正しいかなんてわかんないよ。だけどこれは私達が決めた事だから」 ゴスロリドレスに身を包んだウェスティア、人差し指から血を流し呪いの鎖を生み出した彼女は、レクイエムを奏でるかのように力ある言葉を唱え続けた。抱きしめた黒き魔道書が、チョーカーのクロスと共振して熱を帯びる。 「ねえ、私達の選択は間違ってないよね……?」 七十余名。 一時はフュリエを凌駕せんばかりに数を増していたバイデンは、わずか七十と数名にまで打ち減らされていた。 「この戦いに意味はないかもしれないけど、筋はある。……センチメンタルと憎しみもね」 ボトムの人間達と何も変わらない――そう首を振り、手近のバイデンに殴りかかる涼子は、だが手酷い反撃に見舞われる。 「ずっと忘れない。皆の戦士としての誇りを、想いを」 骨の黒鉈、かの隻腕のバイデンの得物は、何人かの手を経ていまフランシスカと共に在る。この乱戦で一騎打ちなど望むべくもないが、さりとて彼女と黒い風車は、彼らの誇りを忘れまい。 「やるなぁ、だが!」 痛打を受けつつも、若きバイデンは倒れない。比較的経験の浅いリベリスタが多い戦域だったことが災いしたか、たちまちのうちに量産されていく怪我人達。 「……畜生。こまけぇこたぁいいんだよ。俺は戦いに来たんだ、誰も見捨てず生かして返すために来たんだ」 三鈷杵が放つは青白き霊刃。だが冥真はそれを振るうつもりはなかった。癒す。癒す。癒して癒して癒し尽くす。 「俺は癒すことを辞めないっつー戦いに来てんだよ……!」 緑の瞳が毒々しく描かれたグローブが、癒しの涼風の尾を引きずって熱砂の戦場に放り込む。 「それが貴方の任務なら、そうすればいい」 その傍らには金の髪をなびかせる少女。感情を抑えて――それは感情が無いこととは似て非なることではある――恵梨香は囁く。 「任務は必ず完遂する。それがアタシの果たすべき責務」 ルビーの髪留めよりもなお紅い瞳。その視線が近づかんとする新たなるバイデンを捉え、何事かを呟いた。それは短い詠唱。一瞬のうちに煉獄の業火に包まれる一帯を、真空の刃が切り裂いて奔る。 「私達の行動が正しかったのかどうか。それは、後の人々が決めるでしょう……例えそれが過ちだったとしても」 これが教訓となるのでしたら。そう呟いた芙蓉の透き通った斬馬刀は、遠く離れた新手の足を止めていた。その間隙を縫い、エルヴィン・シュレディンガーはナイフ一本を供にフランシスカ達と対峙するバイデンへと迫る。 「エルヴィン・シュレディンガー。俺の胸にお前の名を刻んでくれ、バイデン」 「ハ、情けのつもりか! だがいいだろう、俺の名はデュオルクだ!」 仮面の青年が振るう神速の刃が幾度も振るわれる。全身から血を流す彼は、それでも大きく吼え、長大なる得物を振り回す。 「俺はあくまで利益の為にバイデン殲滅協力を選んだ――」 フュリエに聞こえるようにあえて声に乗せ、バイデンの背から迫る鉅。彼の気糸にぎり、と締め上げられた獲物を、晃の頑強なる手甲が抉る。 (……俺は自分の信念をどこに向ければいい) 曇りなき破邪の光。しかし、彼の鋭い目は、いくばくかの迷いを映していた。 「貴方達と分かり合えるかも。友達になれるかもって思ったんだ。だけど、フュリエにとっては、そうじゃなかったね」 迷いを抱くのはセラフィーナも同じ。けれど、このフライエンジェの少女もまた、一つの覚悟を決めていた。 ――私は、フュリエの味方になるよ。 光の飛沫は運命の輝き。夜明けを齎す刃はバイデンの喉を貫き、その生命を絶つ。 「貴方は強敵でした。おやすみなさい……」 ありがとよ。喉を貫かれて声にならない声は、確かにそう言っていた。 「……ハハ、要は死ぬのが怖い臆病者なんスよ」 後方に身を置く蒼司郎は、皆の思いを聞きながらもそう自嘲する。この戦場に安全圏があるなどという誤解は、その経験の浅さから来るものではあったが――しかし、見届けたいという思いは揺るぎない。 「あんた達はアークに対して罪悪感を抱く必要はない。もし思いを向ける相手が居るなら、それは奪う命に対してであるべきよ」 無駄と知っていて吐き捨てた綺沙羅は、行って来ます、と前線へ向かう。 ――あいつら、これからみんな死ぬんだね。嫌いじゃ無かったよ。 「……ここが母さんの眠る世界ですか」 世界樹を巡る戦いで散ったという、見知らぬ『母』。仁身は自分の言葉を実感として抱いているわけではなかった。なら、この胸に湧き上がるものは何だろう。 「R-TYPEの産物は許すわけにはいきませんね。世界中に還るがいい!」 迸るままに放った矢が、住居の陰から現れたバイデンの脚を射抜く。痛みに立ち止まる彼を、次々と矢弾が襲った。 「お人好しのアークらしくない選択だけど、ね」 くっきりと目の下に隈ができているマコトは、眠たげな瞳を擦り、それから長大なボウガンを構えた。 「天動説の時代に、地動説を唱える事は罪なんだ」 アークの意思決定に逆らう意味はない。強い者に逆らう意味はない。例え間違っていても従うさ――皮肉げに唇を歪める彼に倣うかのように、後方からフュリエが長弓を射掛けていく。 「賽は投げられた、もう後には退けないわ」 艶やかなドレスの裾をからげ、腰溜めに機関銃を構えるフランツィスカ。一瞬の静寂、そして轟音。全てを噛み砕く雷の牙を吐き出す機械仕掛けの処刑人は、闇夜の麗人と共に血煙のダンスを踊る。 ――何よりそんなの、フュリエにもバイデンにも不誠実でしょうに。 皮肉げに光る赤い左目が映すのは、一縷の希望を捨てずに言葉を尽くすミーノ、そして苦い顔をしながらも炎の魔剣を振るうラヴィアンだ。 「むつかしいことはミーノにはわからないけど、おたがいもういちどかんがえたりできないのかなぁ?」 「……これがアニメならバイデンが改心して、フュリエが許してハッピーエンドだってーのにな」 癒しを振り撒きながらも呼びかけるミーノに、思うまま応えるラヴィアン。けれど彼の言葉は反語に過ぎなかったから、二人は唯、胸に痛みを抱くだけ。 「全力で戦ってやるから、俺らを恨んで死んでいけ!」 「侮るなリベリスタ! 戦いを喜ばぬバイデンなど居るものか!」 魔剣を媒介に溢れ出る黒鎖。その中を突っ切って魅零が走る。 「それでこそ黄桜が知っているバイデン。存分に楽しもうじゃないの」 バイデンとは、戦いに執心し、喜び、存在意義とする連中だ。それを良く判っている彼女は、だからこそ、彼らが総身で示す『何か』を受け止めようとしていた。 「命懸けの生き残り勝負よ、もう逃げ道はないわ――黄桜の足下に転がる躯となれ」 きし、と声帯が鳴る。あえて距離を詰め、華奢な身体から放たれた一閃は、若きバイデンを肩から袈裟懸けに斬り下ろす。 「忘れないよ、バイデンという誇り高き戦士たちを」 「……いいえ、そんなものはない。なぜなら、これは戦いではなく駆除だからです」 仁王立ちして彼女らを睨みつける瀕死のバイデン。青いゴーグルに表情を隠したあばたが無感動な声と共にロングバレルの引鉄を引けば、瓜が爆ぜるようにあっさりと彼の頭蓋は弾け飛んだ。 「ゆめゆめ、誇りなど抱くなリベリスタ。そしてフュリエよ、見よ、この一方的な駆逐を」 ――これがお前たちフュリエの望んだ怒りであり、安寧だ。 そう告げるあばたは、しかしフュリエ達に視線を向けてはいなかったのだ。 「アリスお嬢様、バイデン殲滅はわたくしにお任せ下さいませ!」 「……ミルフィ……!」 一群のリベリスタが道を塞ぐバイデンと激突しようとしていた。先鋒を務めるのは、攻防二振りの刃を凄まじい速さで振るうメイド服の剣士、ミルフィである。 「穢れ役はこのわたくしめが……!」 彼女が忠誠を誓うアリスは、今はまだ後方で傷の治療や通信支援に当たっている。けれど、自分達が疲弊すれば、彼女は前に出る事を躊躇わないだろう。だからこそ、倒れるわけにはいかなかった。 「余計なことを考えていると、踊り損ねてしまうぞ? これが本当に最後の舞台なのだからな。楽しませてやらねば!」 青いドレスと銀の脚鎧、そして青みがかった銀刃。アイリが織り成すショウは、この戦場に場違いなほどの舞だった。 「なぁ、楽しんでいるか? 何よりだ、そなたらが楽しめているのなら!」 高い音を立て、バイデンの鋼剣と彼女の銀剣がぶつかり合う。その横から突き入れられる拳。肌も露な忍装束の沙霧は、その手を文字通り血に濡らす覚悟を固めていた。 (――考えましょ。誰のためにやるのか。何のためにやるのかを) 多数決の結果だけならば、命を奪うには軽すぎる。そう信じる彼女とは逆に、リリは箱舟の決定に従う事を決めていた。 「最良な答えが無くとも、そこに誇りが無かったとしても」 両の手の『教義』と、胸に抱く信仰と、そしてアークの意思に従って。麗しき聖女は聖別の銃口を『敵』へと向ける。 「誇り高き戦士達よ、この祈りの魔弾を以って、全力でお応えしましょう」 青白く尾を引く魔弾は、高熱の炎をまとってバイデンへと降り注ぐ。苦悶するバイデンを見やり、力を追い求めた末路かな、と一人ごちた智夫もまた、苛烈なる神の光を戦場に齎し敵を焼く。 「まだ頑張ってるけど……でも、おそらく」 彼には予感があった。あのバイデンは、自分が仕留めるべきだ、と。 「フュリエのお嬢さん達はしっかりと見届けるといいよ。君達の感情と選択の行く末を」 そんな智夫の思惑をよそにロアンが動く。するりと距離を詰めた彼がカソックの袖から抜き放ったのは、冴え冴えとした月の光よりも鋭い糸刃。 「僕は僕の大事な人と大事な場所の為に、より良い選択を取るだけだから」 鋼糸が閃き、バイデンの胸に肩に刻印を刻む。だが、振り払うように振り回されたバイデンの太い腕が、ロアンを捉え吹き飛ばした。させない、と白き魔杖を掲げたレイチェル・ウィン・スノウフィールドが、賦活の息吹を吹き散らす。 「あたしは、隣人にではなく、ただの復讐者に手を貸すんだ」 思うままに戦い、どんな結末でも受け入れよう。それが彼女の決意であり、フュリエに与した自身へのけじめだった。 だが、その気高き思いは、ただ一言で地に落ちる。 「楽しいな。楽しいなぁ。これが戦い。これが俺の初陣にして死に場所か!」 ――初陣。 がん、とレイチェルを揺さぶった言葉。それが示すのは、生まれて間もないこのバイデンが、まだ誰も手にかけていないということ。 「……十年以上も、家族を殺され続けたんだから……許したくないんじゃないか……」 それにこの復讐は連鎖しない。終わりがある。だからこそ、手を貸そうと思った。 その論理に間違いはない。 個人の罪ではなく種の罪を問うということは――種を根絶やしにするとは、そういうことなのだから。 「あ、あ……」 純白の鎧、その肩が僅かに震えた。隙だらけの姿勢。やっぱり、と駆け寄ろうとする智夫。だが、彼の足は、突如轟いた怒号に止められる。 「レイチェル・ウィン・スノウフィールドォォォォッ!」 焦燥院フツ、アークで最も徳高き男。穏やかな佇まいを崩すことがなかった彼が発した一喝は、崩れ落ちそうな少女の魂を虚空から確かに引き戻していた。 「なァ、オレは今からお前を殺すぜ。だから、化けて出るならオレんとこにしておけよ」 恨み言だって構わねぇさ――緋色の魔槍を肩に担ぎ、一枚の符を取り出したフツに、若きバイデンはぐわらりと笑いかける。 「舐めるなよリベリスタ、バイデンは常に勝つからこそバイデンなのだ」 「――そうかよ」 飛び掛らんとするバイデンの機先を制し、鴉と化した符が胸の傷を食い破り背に抜ける。薄れ行く意識の中で、どう、と倒れる巨体が最後に聞いたのは、フツの短い念仏だった。 ●Syern/1 迷いながら、割り切って、あるいは嬉々として。 バイデンを絶滅させる。その重さに立ち向かうリベリスタの反応は様々だった。そしてまた、彼らに課された死の運命を変えようと足掻く者達も、少なからず存在していた。 「救えないことが怖いんじゃない。救おうとするのを止める事が怖いんだ――」 アクセス・ファンタズムを、そしてテレパスに長けたリベリスタを介し、快の思いは戦場を駆け巡る。 分水嶺はとうに過ぎた。 そんなことは判っている。それでも、最後まで手を伸ばしたい、と。 フュリエを止めるという事は、即ちシェルンを説き伏せるということだ。その理解に至った和平を望む者達は、後方のフュリエ本隊へと集っていた。 「ボクらも、フュリエもバイデンも、あの無貌の巨人の被害者なのだ」 「そして、彼らは同じ世界樹から生まれた弟のようなもの。彼らの行いは許せる事じゃないし、復讐も当然だけれど」 雷音と小夜香、二人の少女は固く手を繋いでシェルンと対峙する。その透徹な矜持はこのフュリエの長の好むところではあったが――。 「でもあえて言うわ。彼らは変わりつつある。もう誰も傷ついて欲しくないのよ」 「君たちには感情を整理する時間が必要だ。……なんとか、戦いを止め、考える時間をくれないか?」 言い募る二人にシェルンが向けるのは、ただ冷ややかなる視線。 「皆さんも私達も、多くの仲間を、多くのモノを失った。それは間違いない事実でしょう。しかし、バイデンの何処に『被害者』たる事実があるでしょうか?」 バイデンがこの世界に生まれ落ちたのも、世界樹の戦いでその大部分を失ったのも、すべては『巨人』の手によってだ、と彼女は指摘する。ならば、それはフュリエと同じなのか。バイデンこそが、『罪』ではないのか。 「時間が必要だと皆さんは言います。安直な決断だと言います。しかし私にはこれ以上の時間が必要とは思えません。これが安易な決断だとも思わないのです」 私達は十年以上の時を虐げられて過ごしてきたのです。 奪われて過ごしてきたのです。 一言一言、噛み締めるように吐き出す台詞は、二人の覚悟を粉砕するかのように強い衝撃を生み出した。 「皆さんが私達『姉妹』の痛みを理解しなくても構わない。でも、徒に先に送ったとしても――結論は何一つ変わりはしない」 沈黙する雷音と小夜香に代わり進み出たのは宵咲の血族。禍々しい槍を手に油断なく辺りを警戒する美散をよそに、当主たる瑠琵は流石の貫禄をもってシェルンと向かい合う。「その怒り、本当にフュリエのものかぇ?」 幼女の姿に老婆の精神。余裕たっぷりに笑みを湛えてはいたが、この会談もまた乾坤一擲の戦場だと、肌感覚で判っている。 「怒りに身を任せて動く姿はまるでバイデンじゃ。お主の内に潜むそれは紛れも無い憤怒じゃろう?」 「その怒りが憤怒の巨人の残滓では無いと言い切れる? 大体、バイデンの絶滅はエクスィスが望んでいる事なの?」 それとも貴女達の義務感と復讐心だけで望んだ事かしら、と挑発する氷璃。日傘を手放さない淡雪の魔女の追求にも、しかしシェルンは揺らがない。 「私の、私達の怒りは私達だけのものです。私達に怒りが芽生えたのも、思えば当然なのですよ。私達がこの短くも長い時間の中で失った同胞は、数百では利かないのですから」 皆さんも想像してみればいい。隣に立ち、長い時間を過ごした仲間が、無慈悲に奪われ続けるということを――そう言い切られてしまっては、長い時を生きたとはいえ精神が磨耗したわけではない彼女らも、引き下がるしかないのだ。 「――貴女達は実に見事なバイデンへと成り果てた」 薄笑いすら浮かべ、イスカリオテは切り捨てる。王たる刃紅郎を護衛に従えた彼は、楽園を失った者に原罪を課す蛇。糾弾の毒は、何らの韜晦を許さない。 「原罪とは許される事など無き傷痕です。貴女達は、本当にそれで良いのですね」 「……皆さんは私達の為に『諫言』して下さっている事と思います。ならば私も皆さんの為に、恩人の為に述べましょう」 呆れたようにも、怒りを抑えたようにも、あるいは哀しみを堪えたようにも感じられる一瞥を投げ、シェルンは一息に言い切った。 「身を切る痛みを知らないならば、共有出来ない想いもある、と」 その峻烈なる意志の前には、復讐の方法を説く凛香も、やわらかな善意を掻き立てるエルヴィン・ガーネットも、シェルンを、フュリエを動かす力を持ちはしなかった。 「バイデンがフュリエを守るのを見たのよ。……判ってる、一人や二人のことで、今までの事が無くなるわけないって。でも、バイデンも変わっていくわ」 「ならば、皆さんは数百数千の同胞の死を水に流せるのですか。あえて、『僅か』と言いましょう。僅か数人の死に、僅か数人の捕虜に、動揺を隠せなかった皆さんが」 アンナの訴えは切々とした真情に満ちていた。それを認めないシェルンではなかったが、ただそれだけだ。アンナにとっての真実ではあっても、フュリエにはノイズに過ぎない。 「……この戦いが終わってからでいい、少しだけ考えてみてほしい。共に歩む未来は、本当になかったのか」 そうして戦場に戻っていくエルヴィンを横目に、幸蓮はあえて語る。なぜアークのリベリスタの意見が分裂することになったのか。 「ただ、私達が辿った経緯を知ってほしかった。これから多くの勇気と怒りを知るであろう、貴女達に」 「私達は既にそれを知っています。そして、皆さんに強いた決断が非常に重かったことも」 シェルンの返答を得てぺこりと一礼し、幸蓮もまた踵を返す。ここに至っては、最早語る言葉などなかったのだと、理解できてしまったから。だが、命の灯を救う者として両種族の対話を捨てきれない凛子は、なおも食い下がる。 「貴方たちは『平和』を望むものではなかったのですか?」 「――私達は今も変わらず『平穏』を望んでいます」 ほとんど睨みつけるようにこの女医を睨みつけたシェルン。二人の間に走る緊張。それを破ったのは、やはり『怒り』に溢れた声だった。 「長きを生きてきて何を見てきた、短きを生きて来て何を学んだ!」 それは、フュリエのみならずバイデンにも向けられた、鮮烈な感情。 ノアノア・アンダーテイカー。 だた一人の半身を失った彼女に満ちる慟哭。怒り。だがそれは救えなかった自分への怒りだ。そして、彼女は『何者をも恨んではいない』。 「得た寛容と覚えた怒りを、あらぬ方向へ飛ばしてんじゃねえ!」 ぎり、と奥歯を鳴らす。気まぐれに過ぎる彼女は、しかしこの時、確かに一つの思いに身を焦がしていたのだ。 「テメエらはボクが止める。通りてえなら殺していけよ!」 「止せ!」 得物を抜き放たんばかりのノアノアを抱え込むようにして止める達哉。だが、彼にもその心情は痛いほどに伝わっていた。かつてあるアザーバイドを救おうとした、彼だからこそ――。 「……一歩間違えばそっちが滅んでいた。忘れるな、民族浄化の重さを」 「まるで、私達よりもバイデンの方が、皆さんと『判り合えた』ようですね。私達にとっては不倶戴天の敵であっても、皆さんにとってはそうではない、ということですか」 溜息。シェルンは首を一つ振って、それから集まったリベリスタ達を見回した。 「ある程度の感情を共有する私たちフュリエと違い、皆さんがそれぞれ異なる感情と思考を持っている事は理解しています。少なからぬ数の方が、バイデンを助けたいと願っていることも」 ですから、と彼女は続ける。真っ直ぐで揺るぎない、『怒り』をその意志に乗せて。 「ですから、やはり私達自身が決着をつけるべきなのでしょう」 ●Biden/2 広い集落、その中央部を目指し、リベリスタ達の進撃は続く。 「物語は終わりました、ハッピーエンド……で済まんのは、世の常か」 「所詮我らの同類、こうでもしなければ己を満たせぬロクデナシ故にな」 ほろ苦い感情と共に爪を突き入れる葛葉と、自嘲を湛えながらも戦いに身を焦がすシビリズ。黒衣の戦闘狂の言葉を、葛葉は苦い思いで聞くばかり。 世界樹よ。彼らをどうか、見守りたまえ。 「汝の子らに、絶望があろうと立ち止まらず、光を求める事が出来るように」 「何をごちゃごちゃ言ってやがる!」 そんな感傷は対峙するバイデンには隙と見えたか、大棍棒が唸りをあげて彼らに迫る。だが、巨大なる凶器は風神宿す太刀によって受け流され、宙へと投げ出された。 「あたしの剣は、殺す為の剣じゃない――でも」 霧香は信じている。 戦士としての最高の戦い、それこそがバイデンへの餞となり、フュリエの憎しみを消化することに繋がるのだと。 そう信じたかったから、彼女はバイデンを斬ると決めた。 「あたしは絢堂霧香!」 風纏う一閃が、がら空きの胴を斬り裂いた。ごぼり血を吐くバイデン。だが、彼らはこれだけで倒れるほどやわではない。 「シェルン様はアークに命をかけて協力してくれると言ったわ。なら、私も全力でその覚悟に応えるだけよ」 違う場所で戦っている、可愛い男。どうかあの人にも届け、とニニギアは柔らかな癒しの旋律を紡ぐ。 「もう一度約束するわ。あなた達フュリエの明日を繋ぐために、戦いましょう」 「っていうか難しいことは判んなかったけどー!」 背よりも長大な斧槍、禍々しき黒刃を手に割って入る岬。遠心力が加わった斧頭が、驚異的な速度を得てバイデンへと叩きつけられた。 「事情とか関係なく、殴り倒されたならその程度だったってことよな、アンタレス!」 「ま、さくさくと行きますかね」 その脇を掠めるようにして突き刺さる銃弾。コインを射抜く精度で命中させた和人は、仕事だからな、と唇を曲げた。 「あいつらの方が気が合いそうな位だがな、しゃーねぇ」 満身創痍のバイデン。それでも、棍棒の戦士はしっかと大地を踏み締め、リベリスタ達を睥睨する。そんな彼を飲み込む、暗黒の瘴気。 「我はカイン・ブラッドストーン! 我が名を刻めバイデン! 憤怒し、我を恨むがよい!」 それはノブレス・オブリージュ。カインの生命が変容した闇が赤銅の戦士を包む。そして、闇を切り裂く更なる闇。 「闇よ、食らえ!」 姉にして妹、彼とは托生の間柄たるレイチェル・ブラッドストーンが、生身と機械、二本の腕で握る大剣を振り落とす。 「ぐ、おおっ……」 精神すら引き裂く斬撃にたたらを踏むバイデン。その背後から、透き通った短刀が突き入れられて。 「ま、汚れ仕事でもきっちりと、な」 ぐ、と力を篭めれば、吹き出す血飛沫が漆黒のコートに降りかかる。闇の翼の護りはこの俺を穢すことを許さない――そう嘯いた涼の殺意。 そのまま力任せに背を斬り裂いたのが致命傷。声もなく、また一人の戦士が地に伏せて動かなくなる。 「フュリエの信頼が欲しいなら、まず俺たちが誠意を見せないとな――」 胸に置く価値はシンプルに、折れぬ意志は苛烈に。鋼鉄の蝶は、自らの果たすべき役割を心得ていたのだろう。 「私が運転手役って……どうしてかしら、すっきりしないわ」 「気のせいですお嬢様。異世界で優雅にドライブして頂く為に、私が地味なゴミ掃除をやってんですよ」 メイドと立場が逆転しているように思えて妙な顔をする彩花に、モニカは敬意があるんだかないんだか判らない返事をする。 「お嬢様が行きたいって言わなきゃ来ませんでしたよ、っと」 車上に据えつけた大口径砲、個人が取り回す限界まで到達した重火器から殺意を吐き出すモニカ。爆音を頭上に聞きながら、正義感も闘争本能もないけれど、と彩花は溜息を一つ。 「恩義というには――少し重いかしらね」 一方、快適な――少なくとも徒歩で戦場を駆けるよりは楽そうな――車上組をジト目で見やるゐろはは、ハァめんどくさ、とぼやくばかり。 「金持ちはやることが違うね。……そもそも、フュリエもやる気なら、態々水差すこともないと思うんだけど」 「僕達だけでやることもないさ。全力で戦って、死んで貰おうよ」 対照的に生き生きとした暁は、セミロングのツインテールを振り乱しながら手にした鈍器をバイデンへと叩きつける。お返しとばかりに突き入れられた巨大な拳が、コルセットを突き抜けて彼の呼吸を暫時止めた。 「……下らない感情で……『裏切る』訳にはいかないでしょ?」 誰を? フュリエを、それともバイデンをか。彼らの後ろには弓を構えたフュリエ達。ちょっとは働きなさいよ、と毒づいて、白き悪魔は仕込み日傘を赤き戦鬼へと向けた。 「殺すってことを、しっかりと身につけておくんだよ。大事な命を奪う、その意味を」 いっそ爽やかなほどの笑みを貼り付けて、葬識は自らの内に潜む衝動を解放していく。殺人者の鋏に宿る狂気と瘴気が、戦士の硬い肉をやすやすと裂いて。 「俺様ちゃんはアークの殺人鬼だよ。名前は熾喜多葬識、よろしく――さよなら」 止めにはこだわらず離脱する葬識。そこに殺到する死の予感。 「バイデンを滅ぼす。俺が、俺の意思でだ!」 紅い炎を無機物の瞳に宿し、バイデンの得物にも見劣りしない鉄塊を振るう零児。防がれることなど考えもせず、ただひたすらに前に出る彼を、アークに名だたる色男が追った。 「戦いをはじめるぞバイデン! 死にたくないなら、全力で抗え!」 止まらぬ僚友に負けじと白銀の蛮刀で斬り込んだ楠神”ハーレム”風斗。緋色と白地に赤紋様、二着の外套がラ・ル・カーナに最後の戦塵を巻き起こす。 「言われずともっ!」 叫びざまに、ぶうん、と長大なる棍で足下を凪ぐバイデン。脛を強かに打たれ転倒する二人。それを飛び越えるようにして、しとやかなメイド服に身を包んだ小柄な『少年』が屈強なる戦士へと踊りかかる。 「私はバイデンを殺し尽くします。復讐に手を貸すと、そう決めたのですから」 迷い無き三島・五月の拳には、無数にそそり立つ茨の棘。返り血を浴びる事を厭わぬ彼女の腕を包む業炎が、引き裂いた傷を灼く。 「うふ、うふふふ。可愛い子達と戦えるなんて幸せですよー」 那由他・エカテリーナこと山田・珍粘三十歳の言動には、フュリエの皆さんもドン引きであった。だが、神秘探求同盟・第六位の剣は、その人格ほどにはなまくらではない。 「誇りとかどうでもいいですから、私のために死んでくださいね」 心を蝕む凶刃が、バイデンの胸に突き刺さる。そして、高らかなる彼女の宣告は、また違う思いを抱いてこの戦いに臨むリベリスタの心をも掻き乱すのだ。 「けじめをつけるための戦いだ。けっして忘れはしない……!」 矢継ぎ早に繰り出された疾風の斬撃が、雷を帯びて赤銅の戦士を襲う。正義を護る特撮ヒーローの装いをした彼は、しかし今は、もっと漠然とした何かを護る為に戦っていた。「せめて両方とも死ななくてもいいようにって、そう思ったです」 友の思いを護るため、一度はバイデンの側に立ったそあら。なれど、アークが一度決断をしたのなら、そのために戦うのが義務であり、彼女にとっての愛の証だ。 「せめて、皆さんが傷つかないように、あたしが支えるです」 時には破壊神の如き修羅と化す彼女も、今は聖女の旋律を響かせて仲間達の背中を押す。そして、もう一人の破壊神は、ゆらりと広げた掌を好敵手へと向けた。 「楽しかったぞ、お前らとの戦いは。お前らもそう思ってくれると嬉しい」 なずなの腕と腕輪から撃ちだされるのは、爆炎ではなく稲妻。せめて誇り高くその薄い胸を張り、彼女は別れのせりふを告げた。 「さあ、これで最後にしてやるのだ。燃え尽きるがいい!」 轟音が響き、眩い輝きが明滅する。数瞬の空白の後、目を開けた彼女らの視界には、ただ崩れ落ちた黒いものだけが残されていた。 「兄弟! どうだ、まだやれるか!」 「ハッ、舐めるなよ? 我らが待ち望んだ宴ではないか」 リベリスタとフュリエの海に囲まれた孤島。ぽっかりと開いた空間で、背中合わせに得物を構える二人のバイデンが居た。 いかにタフなバイデンといえど、数の差は絶対的。ましてや、この二人は比較的年若い、実力の劣る者達だった。例え、死闘を好む性が指の先まで染みついていたとしても。 「サッサと行けよ。手前等の敵だろ」 自らは護衛の名目で戦おうとせず、フュリエ達をけしかける火車は、決して周囲からは好ましげな視線を送られる事は無かったが――さりとて、咎める者もいなかった。 彼に心中共感するところがあった故に。あるいは、リベリスタ同士のこれ以上の揉め事を避けたが故に。 「いざ同じチームになった時、今と同じ貧弱でクソッタレのままなら、オレ等の命に関わるからな」 強くなければ用はねぇ、と言わんばかりの態度。ナマ言ってんじゃねぇよ、と苦笑交じりにどやしつけるソウルに、火車はうろんな目を向けた。 「クソみてえな気分だけどよ。俺は、やらなきゃいけねえことは、見失っちゃいねえ」 葉巻を咥え、どっしとパイルバンカーを構えて仁王立ちする偉丈夫は、年の功を存分に見せ付ける。真にフュリエを護る、盾の姿がそこにあった。 「だが、今更に臆するなんて許さないよ」 バイデンの一人と打ち合う喜平は、後ろで竦んでいるだろうフュリエ達へと鋭角の言葉を投げる。死を願う墓標を力任せに振り下ろせば、無骨なる石斧とぶつかりあって鈍い衝撃を生んだ。 身をもって知るべきだ、と彼は吐き捨てる。 覚えたての感情に流され、軽々しく口にした『滅ぼす』事の意味を。 「殺しとは、可能性の一切を叩き壊すことなのだよ」 「復讐っていうのは、こういうこと。これが、貴方達の望んだことだよ」 目を逸らすなんて許さない、強気に言い放つルーメリア。だが、その言葉は反発の視線で迎えられることとなった。 フュリエの誰一人として、バイデンを滅ぼすことそのものを躊躇したりはしないのだ。そこにあるのは、唯、苛烈なる戦闘への怯えに過ぎない。 「見よ、フュリエの新兵ども」 それを理解して尚、刃紅郎は重々しく告げる。我らは己の利のために、一つの種を滅ぼすのだ、と。 「その手を血に染め、全ての業を背負え――我らが輩となるのならな」 ああ、それは、異なる世界の争いに介入した、自分達への戒めでもあるのだろう。バイデンとの戦いを経て、そして再び蘇った愛刀が、傷ついたバイデンを蹂躙する様を見とどけるように。 「他所の世界に関わって、その果てに招いた結果よ。きっちりけじめをつけて、糧にするしかないでしょう」 腑に落ちないものを感じつつ、猫めいた少女、雅は引鉄を引く。そのリボルバーは決して大きなものではなかったが、彼女の小さな手には余るようにも見えた。 「あんたらを尊敬するよ――だからこそ、全力で潰す!」 赤き戦士のこめかみをかすめる銃弾。衝撃波だけでよろめくバイデンへ、憤り溢れる意志を瞳に燃やし、優希が雷を帯びた拳の追撃を見舞う。 「殺す覚悟はできているか。殺されようとも受け入れる強さはあるか」 未だ赤子なのだ、と彼は断じた。護るべき者のために身を散らした迷い羊、その強さは優希の知る多くの仲間達も共有するものだろう。初めての怒りに震えるフュリエには、その覚悟がない。 「――戦うならば、強くなれ――! 雷が荒れ狂う。崩れ落ちるバイデンの片割れ。先に行ってろ、と呟いたもう片方に、無数の矢が降り注いだ。 「ある意味、世界樹よりも頑張るべき場面です。何も出来ないまま終わらせる気など、ないのでしょう」 自らは柔らかな癒しの風を巻き起こしながら、七海はフュリエを励まし続ける。彼がモノトーンの剛弓を引き絞れば、それで終わりなのだろう。だが、この稀有なる技量の射手は、彼女ら自身が手を下すことにこだわった。 そして、一本の矢がバイデンの胸を射抜く。 「……ふん。ひ弱なフュリエに止めを刺されるとはな。だが、それもいいだろう」 ずん、と倒れ伏したバイデンを見やり、七海はお見事、と息を漏らす。 ――さらばです、バイデン。 激しい戦いは続く。 「ミッションの目標はバイデンの絶滅です。敵は抹消しなければなりません」 マリスの冷徹なる指揮の下、彼らはそれぞれの得物を構え、バイデンを討つ。バイデン側の数が圧倒的に少ないこともあり、それはもはや、袋叩きの様相を呈してさえいた。 「何もできなかったフュリエ達が自分で立ち上がって決めたことなのですぅ」 その手伝いをするために、マリルは魔力の弾を撒き散らす。破滅のオランジュミスト、とは冗談交じりの呼び名だが、彼女の牽制は蜜柑の皮よりも効果的に、迫るバイデンの足を止めた。 「ボクに出来る事は、せめて彼らが誇りを感じる戦いを為す事だけ」 バイデンの生き方を『罪』と呼ぶのは、あるいはリベリスタの傲慢かもしれない。けれど、彼らは償うときが来たのだと――アンジェリカはそう思っていた。だからこそ、胸を張って戦えた。 「彼らが倒れるその時まで、彼らと誇りある戦いを」 口ずさむは鎮魂の聖歌。ぐん、と伸び上がった彼女の影が形を成して強かに敵を打ち据える。続いて追撃を加えるべく鋭い突きを仕掛ける紅麗。 「思う事は人それぞれ、だからこそ悔いが残らない行動を……」 名に反して美しい銀の髪に覆われた人狼は、集落の通りに立ち塞がったバイデンを後ずさらせた。 「最期の死に華だなんて、妬ましいわ」 じくじくと身の内で燻る嫉妬の火が、舌となってちろりと唇を這い、瞳に宿っててらりと漏れ輝く。愛美を突き動かすものは二つ、『より良い死』を選ぶしかなかったバイデンへの哀れみと、見事なる散り様への羨望。 「まぁ、私としては出来ることをするだけよ」 嫉みの心が渦を巻いて収斂し、一本の矢を成す。蒼き隻眼が捉えた先へ解き放ったそれは、呪詛を撒き散らし戦士の運命を侵した。 「これは……自分で決めたことだからな」 アークとフュリエを裏切ることは出来ない、と。 恵まれた肉体を武器として戦う守夜は、しかしただ前に出るだけの単純な動きを好まない。ある時は真空を斬り、ある時は懐に入って拳を突き入れ、果敢にバイデンを相手取っていた。 「務めを果たして生きて帰るぜ――なあ、十三代目!」 「ドアホウ! 誰が十三代目や! 何でこんなに広がってんねん!」 当り散らそうにも護り熊は傍らに無く、ぶすっとむくれた椿は苛立ちをぶつけるように引鉄を引き続けた。陰陽の術を得手とする彼女だが、実家から持ち出した拳銃(おもちゃ)をぶちかますほうがストレス解消にはいいらしい。 「うちはチンピラ違うからな! 普通の女子大生や!」 バイデン最後の大舞台、という感傷が、なおさら彼女を強気にさせる。一対一も適わぬ戦場ならば、せめて手を抜くことは許すまい。 「覆水は盆に返らぬのじゃ。……やるしか、あるまいな」 アーク名物とも言える若作りの老人・樟葉が生み出した呪符が、傷ついたリベリスタ達の血を止める。例えば、このガスマスクを装着した異相の青年のように、 「ありがとよ、っと!」 くぐもった声を響かせ、隆明が両の手の二丁拳銃を前に向ける。銃口の先には、未だ意気高き狂戦士。 「覚悟、できてんだろっ」 戦士にしてペテン師。持ち主の在りようを映すかのような銘の二丁が吼え、バイデンの肌に血の華を咲かせた。 「若さでやすなぁ」 その様を見てほろ苦い笑みを浮かべる、『アークで最も死んだ男』偽一。酸いも甘いも噛み分けて人生を送ってきた彼にとっては、若者達の思いは瑞々しく、青い。 「やれるだけ好きにやったら良ぅござんすよ。あっしはアークの方々を支えるだけでやす、どちらであろうとね」 「ああ、どうかお気遣い無く。私はただお金を稼ぎに来た、単なる俗物よ」 肩に置かれた皺だらけの手からじんわり流れ込んでくる暖かな気力。偽一に礼を言いながらも、セシルは彼の感傷には興味が無かった。 戦争が少しでも長引いてくれれば理由は問わずに歓迎する。実利主義もここまで行けばたいしたものだろう。 (思い入れのある者同士で存分に盛りあがって頂戴) たん、と軽い音を立てて放たれた銃弾が、新手のバイデンの肩骨を穿つ。怯むことなく突き進む彼は、見まごうことも無く力強きバイデンではあったが――。 「ふふ……おあつらえ向きね。手足をもいで、遊んであげる」 既にかなりの重傷を負っていたそれを組し易い『遊び相手』と見切ったか、どこか気怠げにセリアが動く。 「私は死肉食らい……貴方達の死に誇りを添えてあげられない女……よ」 蛇腹の剣が甚振るようにバイデンへと突き刺さり、残り少ない生命の力を汲み上げる。憤怒を隠そうとせず鈍い身体を動かす彼に、痛くしてもイイのよ、とセリアは嘯いて。 「やめろ!」 それが余りにも互いを侮辱しているように思えて、蘭月は駆け寄った。無論、彼女を止めるためではない。一刻も早く、この戦いに決着をつけ、このバイデンが辱められるのを防ぐためだ。 「俺は俺の、奴らは奴らの誇りを賭けて戦う」 腰に下げた鞘から奔る閃光は、未だ全ての力を引き出せぬ、家伝の霊刀の美しき輝きだ。速度とパワーを両立させた抜刀術が、止めを刺さんと敵を襲う。 「男の矜持って奴を見せてやんぜ!」 「……まだだ」 くそっ、と蘭月が飛び退る。 それで散る事ができたならば、このバイデンはまだ幸せだったろう。だが、耐えてしまった。踏みとどまってしまった。 ならば。 「うふふ、あはははは! さあ、血と鉄と炎の加護の元、蛮族共の魂を捧げましょう!」 ならば、後はおぞましき陵辱があるのみだ。哄笑を上げるエーデルワイス、美しき血の道化は殺戮に酔う。 「……っ!!」 「だってアークの決定だもの、邪魔しちゃ駄目ですよぉ? 逆らう者には死あるのみ!」 頭蓋を爆ぜさせて倒れるバイデンを、次々叩き込まれた銃弾がミンチに変えていく。圧倒的な暴力と狂気。視線で歯噛みする椿や蘭月を牽制しながら、彼女はまた、あはははは、とけたたましく笑った。 ●Isaac/1 「オレは鴉魔 終。バイデンの戦士に一騎打ちを申し込む!」 「来るがいい、戦士カラスマオワル。我はゴルド。バイデンの戦士ゴルド!」 一際巨大なバイデンに挑むのは、赤茶色のバンダナで片目を隠した終。尋常でない速さで乱舞する斧頭を髪の毛ほどの見切りで避け、両手のナイフの間合いへと一息に飛び込んで。 (――今はこの戦いだけに全力を) かつて、フュリエを護る為に戦ったバイデンがいた。誰かを護る為に戦うことを、悪くないと言ったバイデンが居たのだ。彼が去りし後も、甘美な夢は残り続けていたけれど。「楽しいなぁ、リベリスタ!」 「ああ、終わらせてしまいたくないくらいだ!」 一撃では仕留められぬ無数の傷と、一撃で屠る圧力を放つ巨大な斧。当てるのが先か、削り取るのが先か――。 一騎討ちなどという贅沢は望むべくもない乱戦なれど、二人は刃の舞を艶やかに見せ付ける。 (けど――オレの手は短すぎて、いつもハッピーエンドには届かない) 終の慨嘆を、その熱気に飲み込んで。 殲滅戦の様相を呈する集落内とは打って変わって、石舞台周辺では集団対集団の激戦が繰り広げられていた。 この場に集ったバイデンは僅かに九名。だが、イザーク・フェルノを始めとする彼らは、まさしく今のバイデンでは最強に属する戦士達だ。その彼らが一塊にリベリスタの陣へと乗り込めば、一時的にとはいえ後退は免れない。 「恨みがあっても今は忘れて。皆の命を危険に晒すから」 フュリエ達に冷静になれと説く未明。だがそれは、自分に対して言い聞かせる言葉でもあった。 (共に歩いてみたかった。けど) アメジストの瞳に揺れる思いを、意志の力で捻じ伏せて。アークの一員たるを選んだ彼女は、ようやく馴染んできた細い愛剣を半身に構え、鋭く突き入れる。赤いケープに血飛沫が跳んだ。 「さようなら、バイデン」 奇跡よ起これ。そう願ってしまう自分を、口にすることで過去に押し流す。 「大丈夫。あなた達は、私が護ります」 慧架はそうフュリエに微笑みかけ、それから厳しい表情と共に『敵』へと向き直る。可能性はもう存在しない。あとは、覚悟を決めるだけだ。 「貴方達へ背中を託します。共に、参りましょう」 刃は全て受け止めて見せますから、と大和は一つ頷いて、すらりと鞘から見事な刀を引き抜いた。どこか、てらりとした光が波をうつ。 (時には同類を討ってきた私が、どうして彼女らを責められましょう) 横薙ぎの一閃、だがそれはフェイクだ。流れる髪に咲く桃色の簪。銀の輝きに隠した縛糸が絡みつき、バイデンの動きを封じるべくがちりと張る。 「今です。さあ、戦場を奏でましょう」 緋色のベレーに同色のコート。ミリィがタクトを振るうように杖を掲げれば、矢が、あるいはフィアキィの攻撃が彼女の背後から雨霰と降り注ぐ。 「感じてください。バイデンとは何なのか、戦士とは何なのか」 フュリエ達は、表立ってその言葉に反駁はしなかった。それでも、彼女らの内に渦巻いているのが復讐の怒りだと判っていたから、ミリィはただ溜息をつくばかり。 「……僕にとってはバイデンもフュリエも戦友なのです」 そんな折衷すらフュリエは受け入れないだろうと知っていて、なおもそう呟いたヴィンセント。銃身を短く切った愛銃を構え、当たれ、と囁いた。 それは祈り。相克をここで止めるように。ここで止まるように。バイデンのために涙を流したフュリエがいたことを、彼は知っていたけれど――。 「戦いましょう、戦友」 命中精度を気合と弾数で補い、黒い翼の青年は祈りの弾丸を超長距離から叩き込む。 「……私は己の拳、身体一つで戦う。そっちのが楽しいだろうしな」 狙撃を成功させたヴィンセントを羨ましげに見やる杏樹。愛用の銃も今は腰のホルスターの中、未明に並び彼女は己の拳を振るっている。 「フュリエの戦士として、お前達も誇りを持って戦え。眼の前にいるのは誇りを胸に刻むバイデンだ」 細かい事を考えるよりも、まず手を動かしてぶっ飛ばす。あるいはその姿は、百の言葉よりも雄弁にフュリエ達に響いていたのかもしれない。 「ただ怒りに任せて力を奮ってた忌み子じゃない!」 ああ、惜しむらくは全てが遅すぎたことだ。何に? フュリエが怒りを覚えてしまったことが。この世界に介入したことが。 いや、ハッピーエンドなど存在しない、と気づくことが。 ――全ての子羊と狩人に安らぎと安寧を。Amen。 祈りの文句と共に、杏樹が繰り出した正拳の一撃がバイデンの腹を打つ。続けて飛び込んできたバンダナの偉丈夫・ディートリッヒが、死出の旅路の餞とばかりに容赦のない斬撃を見舞った。 「バイデンともこれでお別れともなると寂しいもんだな」 「けどな、お前らの憤怒はフュリエが受け継ぐぜ」 鋭い『刺』を握り締め、ユーニアがその隻眼でバイデンを睨みつける。じわり、漏れでたどす黒い瘴気が周囲に満ちて、血の色の肌を冒していった。 「……俺はガキだし、何が正しいかなんてわからないけどな」 「ふん、忘れるな! 戦うとは、即ち決断する事じゃ」 敵将イザークを狙っていたメアリだが、乱戦の激しさにターゲットを変えていた。辻治療師を自認する彼女は、しかし癒すことだけには拘泥しない。 「フュリエよ、ボトムの戦いは過酷じゃぞ。全てを駆使し命を啜るのじゃ!」 メスを閃かせ手甲で殴りつけ、勇者の血を汲み上げる彼女は、殊更に返り血を浴び凄惨な姿を晒していた。 「ふん、あっちもこっちも敵だらけ、とくらぁ」 余裕たっぷりに見回すバイデン、その得物は肩に担いだ丸太。切ったというよりは折ったという表現が相応しい、身のみっちりと詰まった若木の残骸は、巨大なる槌の如くリベリスタをあしらっていた。 「はふぅん、あなたが一番戦いたくてうずうずしてるようねぃ?」 褐色の肌に橙の髪。夏の太陽、あるいは冬の夜のランプの色彩を纏わせて、アナスタシアは強敵へと挑む。その手に握る血錆に塗れた凶器は、緩い雰囲気にはそぐうべくもなかったけれど。 「あなたが満足出来るよう、全力を尽くすよぅ!」 返答は、風斬り音を立てて迫るプレッシャー。轟、と過ぎ去った質量に冷や汗を流しながら、彼女は鎖の先の殺意を遠心力に乗せて叩きつけた。 殺したいわけではなく――ただ、戦いたい。臆せず立ち向かうアナスタシアの影から、ぬるり、現れた影。 「――自分は自分の忍務を果たすのみ」 常の陽気さは何処かに消えていた。愛しき暴力聖女(シスター)の面影さえ今は思い出せない。影よりいでし影、幸成の身を統べるのは、ただただ非情なる忍びの掟のみ。 「戦いに生きるバイデンと同じ。自分はそうした生き方しか出来ぬ故」 死を招く黒き刃が巨躯に突き立ち、腱を斬る。もちろん、それだけで倒れるほど甘い相手ではないと知っていたから、彼は功を焦らずに間合いを取った。 「思うことが無いわけじゃないっすけど、でも、ケリはつけなきゃっすね」 速さを。もっと速さを。戦場を駆け抜け撹き回すフラウは、二枚の薄刃を風に舞わせて踊る。 「さあ、始めよう、最後の闘争を」 目にも留まらぬ、という形容は余りにも陳腐。しかしそう表現せざるを得ない超速の刃はバイデンの戦士に細かな傷を生んでいく。 「闘いに酔い、血に溺れ……さあ、死線を、踊ろう」 濡れ羽烏の黒髪と、穢れを知らぬ純白のリボンが、絡み合って戦場に遊ぶ。この巨漢は、より刺激的でぎりぎりの戦いを求める天乃にとっても文句のない相手だ。 「心行くまで、戦おう……ご同類」 彼女の儚げな貌に差した薄い笑みは、満足な思いを隠さない。 「あたしは絶対に勝つのよ!」 「全くだ、愚劣どもに示さねばならんからな」 花梨の鎚が、シェリーの稲妻が次々と突き刺さる。彼女らに共通するものは、千の覚悟と万の決意。あるものは悩み、あるものは明快な決意の下に掴んだ選択。 「教えてやろう、戦いというものは常に非情だということを」 ある種の苛立ちと共に紅玉の右目を燃やすのは、シェリーか、それとももう一つの意志か。いずれにせよ、彼女らの奮闘はバイデンに更なる戦意を注いだ。 「やるな、だがまだ!」 再び丸太の木槌が振るわれ、周囲に群がっていた前衛達が弾き飛ばされる。その衝撃は尋常ではなく、ただの一撃で大半の者が膝を突く有様だ。 その時、二重写しの詠唱が戦場を包む。 ――遍く響け。 ――癒しの歌よ。 二人の淑女、シエルと沙希の間に交わされたのは、仲間を癒し決して失わない、ただそれだけの――だからこそ重い、強い意志。 それは紫苑の癒し手と青碧の貴石、二人が決して違えることのない盟約。 「皆様のお怪我、只管癒してみせましょう……」 「誰も死なせはしないんだから!」 シエルの静かな声に、アリステアの叫びが重なる。それが、彼女の戦う理由。考え続けた、彼女が戦いに身を投じるための最後のピース。 「好きになってしまいました、貴方達を」 ラ・ル・カーナでのいくつもの死闘、戦う事でしか語れない馬鹿達を思い浮かべ、亘はそう静かに告げる。だから、共存を願った。何が正しいか判らなかったけれど、それだけは正しいと信じた。 「けれど、叶わないのなら」 血の一滴が枯れ果てるまで戦え。 銀の短刀を光の尾に変えて、亘は疾る。バイデンの矜持を穢さない為に。駆け抜けざまに斬りつけ、そのまま後方へと抜けた彼は、油断することなく次撃を狙う。 「バイデンよ。強者との闘争を誉れとするなら、なぜ貴様たちだけで殺し合わなかった」 無論、亘と共感するものも居れば、そうでないものも居る。舞姫にとって、この殲滅戦は『闘争』などという美しいものではなかった。名誉も無い。誇りも無い。ただの愚劣な殺し合いだ、と――。 「――これまでも、これからも、殺し合いに華など無い」 奇しくも、亘とは使う得物も技も同じ。ただ、彼の銀の刃と、彼女の黒刃。その美しさの方向だけが、全く違っていた。 「『戦士』ウーニャ、見参」 アークの害獣は、今この時だけ、自分を戦士と称していた。バイデンが絶えれば、二度とその名を使うこともあるまい。 だが今だけは、彼らの矜持に手向けを捧げたい、と願ったのだ。 「最期に……一緒に月を見ましょう」 彼女と共に戦ったメンバーは、皆腕利きのものばかり。それら十二名に攻め立てられ、さしもの巨漢も目に見えて動きが鈍くなっていた。限界が近いだろう事は、やせ我慢の上からでも察せられる。 「月が綺麗ですね、くらい言える未来があったなら――ねぇ」 ウーニャの喚んだ赤い月が、不吉なる光を戦場に落とした。呪力の光彩は、傷ついた戦士の生命力を粗いヤスリにかけるように削り取る。 「私、この荒野もそんなに嫌いじゃなかったわ」 その時、彼女が儚げに湛えた微笑みは、常の傍若無人からは想像も出来ないほど艶やかなもの。高く掲げた道化師のカード。濃くなっていく血の赤。そして。 「ふん……さまにならん死に方だ」 名も知らぬ強きバイデンの戦士は、丸太で身体を支えようとして、適わず倒れ込む。止めを刺そうとする周囲のフュリエを短く制止して、ウーニャはそっと目を伏せた。 ――ほら、血の色に染まってこんなに綺麗。 「そうだ! それでこそだ! アークよ! リベリスタよ!」 「……稼動を一時停止します……」 突きかかってきたアイリスを数合の応酬で沈め、イザーク・フェルノは機嫌よく呼びかけた。既に幾度もの攻防が繰り広げられ、少なからぬ傷も負っていたが、彼に堪えた様子はない。 乱戦の中、最強と思しき彼へは多くのリベリスタから攻撃が集中していた。一網打尽にされるのを恐れ、前衛達が目線でローテーションを組んで接近しなければならないほどに。 「イザークといったか……噂に違わぬ強さだな」 元々強かったのだというが、イザークは異常なほどの膂力とタフさでリベリスタを相手取っていた。離れて様子を伺う櫻霞の脳裏をふとよぎったのは、かつて彼も対峙したことのある赤いナイフの殺人鬼。 「あるいは、世界樹との戦いで逸脱したか」 真相はもはや誰にも判らないし、どうでもいいことだ。元より壊すことにしか力を割けない身だからな、と一人ごち、傍らに控えた櫻子へと視線を投げた。 「櫻子の力は櫻霞様の為にあります……どうぞ、お望みのままに」 「いつも通り任せるぞ」 楚々と従う恋人に頷き、櫻霞は二丁の拳銃を構える。腕に触れた櫻子の掌から伝わってくる温かさが、凝縮し熱となって得物を持つ手へと流れ込んだ。 「悪いが俺は前に出れる程強くはない、遠慮なくやらせてもらうぞ!」 銃把に彫られた翼は、櫻子のブローチと同じ梟のもの。二人の生命の力が暗黒の球となり、銃弾と化してイザークへと放たれる。 なおも続く攻撃。じわり、形成される包囲の輪。乱戦が一つの方向性を持とうとしていた。 その時。 「お前達の考えを聞きたい。俺達と一緒に生きたくないか? 一緒にボトムにいる強い奴と戦いたくないか?」 音声に加え、念話を得手とする者達の協力を得て、虎鐵の呼びかけが石舞台に新たな波紋を投げかける。愛する少女が思い描く未来に、自分も希望を見たのだ。 「あるバイデンがフュリエを助けた。……俺は、お前達の変化に賭けている」 「このまま死ぬ事に疑問を感じませんか。わたし達と一度一緒に来てくれませんか……!」 アイドルらしくよく通る声で叫ぶころな。戦いは武力によるものだけじゃない、と続けるのは、いつも通りひよこを連れたアウラールだ。 「フュリエ達を見れば判るだろう? 生き抜き、仲間を得て強大な敵に立ち向かうのも戦いだ。もっと未来に目を向けろ!」 「プリンスってのは、アークもフュリエもまとめて叩き潰せる機会に引き上げたらしいからな。借りって奴は返済しなきゃ、だろ」 短筒の散弾銃は地面に向けたまま、アキツヅは紙巻煙草を左手で投げ捨てる。彼の借金よりは、返しにくいものではあろうが――。 「プリンスを越えたくないのか? 実際の強さもそうだが、ハートもさ」 彼らは口々にイザークへ、バイデン達へと語りかける。実のところ、シェルンの説得が失敗したという事は、既に彼らの知るところだった。だからこそ、和平を望む者達に余裕はない。 残る手段は、バイデンがフュリエに頭を下げる形を作るしかないのだから。 「共に生きたいのでございます。救うでも護るでもなく、ただ共に」 ここまで彼らを率いてきた愛音自身は、その説得に加わってはいなかった。究極的には、愛音の目的は親友の思いをイザークに届けることにあったから。 だが、事ここに至り、黙っていることは出来なかった。 愛を伝えることこそが彼女の使命。そして、未来の友を失いたくないという快の思いは、愛音と全く違いのないものだったから。 「世界を制すのは、LOVEでございますよ!」 「――黙れ」 だが。 「甘い事を並べるな。それ程までに我らを救いたいならば、バイデンと轡を並べて戦ってみせれば良いのだ」 生き残ったバイデンから、憤怒の煙が立ち昇る。 我を忘れたイザークの声が、戦場音楽を圧して鼓膜を震わせる。 肺腑を鷲掴みにして握り撫すかのような怒号。嫌が応にも理解できてしまう結論。 「その覚悟も無く、お前達は声を絞る。愚かだ。まったく愚かだ」 「……!」 護りに備えていたヘクスが息を呑む。バイデンに共通の赤い肌。大地に吸われた血の色をしたイザークの体表が、どす黒く色を変えていく。 いや。 「これは……!」 それは全身に浮きでたタトゥー。ボトムで流行のトライバルタトゥーのように華美ではない、ただ直線と角とで構成された紋様。 「そんな甘さで、愚かさで、バイデンの戦いを汚すな!」 憤怒の戦化粧に身を包み、イザークは得物を振るう。それは、世界樹の戦いでリベリスタから委ねられた厚刃の黒剣。受け止めるのは、これあるを予期し備えていた者達だ。 「ああんっ、最高のボディーランゲージっ。もうメロメロよぉ」 未来にこの悦楽を得られないことはひたすらに残念ではあるけれど、ステイシーは胸を張って彼の剣を機械の腕で受け止める。 「……いいでしょう。砕いてみせて下さい、ねじ伏せてみせて下さい! この絶対鉄壁を!」 二枚の鋼扉を盾代わりに構えたヘクスがステイシーに加勢する。ガン、と鈍い音。衝撃。だが、二人掛りであれば、この剛剣も受け止めきれる――そう、心のどこかで安堵したとき。 「バイデンの誇りを、汚すなぁっ!」 ぐ、と。 盾を押す圧力が増し、一息に彼女らを地面に叩き付けた。荒い息をニ・三度。それから、だが一つだけ付け加えるなら、とイザークは続ける。 「実にくだらん、度し難い事実だが。認めよう、俺は貴様らのその愚かさが嫌いではない。その反吐が出るような甘ささえもな――」 ●Biden/3 「人間やりたいことしか出来ませんしねぇ」 純粋戦士の生き様を見届けに――と言えば聞こえはいいが、要は見物半分の茅根。姿とはかけ離れて老成した彼は、気糸を巡らせて敵を絡めとらんと指をせわしなく動かす。 「バイデンも好きに生きれば良いんですよ戦って勝った奴が、先に進めば良い」 単純な話でしょう? と肩を竦める彼に、違いない、と御龍は唇を歪めて。 「我は闘いが好きだ。そしてアークの駒だ。闘いがあればそこで派手に暴れるさ」 それが外道龍の生き様だと吠えて、彼女は自分の身体ほどもある大剣を振り抜いた。この両腕が折れようと敵の喉を喰いちぎる、その気迫が、バイデンの巨体に派手な傷を刻んだ。 「変わっていくお主たちは見たくなかったが、それは戦わない理由にはならぬであろうな」 煙管を手に迫るのは、老成した物言いを操る白髪の少女。迷子の脳裏に浮かぶのは、かつて戦った、強く美しいバイデン達の姿だ。 「同類のよしみじゃ、盛大に花を手向けてやる。短い間だったが、とても楽しかったぞ!」 ふわりとスカートが翻れば、真空の刃が地を這って疾る。それを追う様に斬り込んだ霧也が、大剣でバイデンの足を薙ぎ払った。 「やれやれ、どいつもこいつも素直じゃないな」 周囲に気力を分け与えながらも、時折気糸を飛ばしてバイデンの注意を向けようとする碧衣。もはや複数対一の形勢は動かない以上、それに合わせた方法を選ぶ必要があった。 「おや、まだこんな所にいたか。お前は石舞台に行かなくて良いのか?」 「先に行った連中が上手くやるだろう。ここよりも多いなら、多数で甚振るのは趣味じゃない」 碧衣は霧也の応えにそうか、とだけ返した。いつしか集まってきたバイデン、深まる乱戦に、二人は突き進んでいく。 「アタシはアタシの仕事をこなすまでよ」 フュリエを護るようにバイデンを狙撃する久嶺。あの鉄壁は仕事を果たしただろうか、それだけは気になるが、今は言っても詮のないことだ。 構える。視界に入れる。――撃つ。見事に命中させた白き翼の狙撃手に、地上から口笛が鳴った。 「こいつらにボトムは似あわねぇよ。常識教え込んで大人しくなったって、それはバイデンじゃねぇ」 モノマの言い草には、周囲のリベリスタも思わず納得の頷きを返したものだ。さぁ、やろうぜ。そう掲げた拳に宿る、破壊の稲妻。 「戦士としての死を望むなら、いくらでもかかって来やがれっ! 相手になってやらぁっ!」 「さぁて、死ぬのはどちらかな!」 拳の連打を受けながらも、大斧を振り下ろすバイデン。逃げ切れず肩をざくりと抉られたモノマが思わず漏らした苦痛の声に、柔らかな詠唱が被さった。 (フュリエも。バイデンも。誰がどっちに思い入れようとも) だが、癒しの力を行使する光介を苛むじくじくとした思い。誰かの役に立てていれば。生きていて良いのだと感じさせてくれれば。ただ、それで。 「だから、全力で決定には従います。ここが、ボクの居場所だから」 脅迫観念と呼んでいいほどの恐怖に震え、彼は戦場に立つ。 (結局最後まデ、バイデンという種を理解する事はできなかっタ) カイには理解出来ない。誇りある死と足掻き抜く生。バイデンは死を望むだろう。自分は生を望む。ボロボロになっても、全てが滅んでも。 「我輩には、それよりも守りたいものがあるかラ」 身体を巡る魔力が十字の光となってバイデンを撃つ。その光の奔流の中を駆け抜ける二つの影が、バイデンへと組み付いた。 「これでもプリンスと相対して生き残った戦士だ。相手に不足はないだろう?」 ルーンを刻んだクルトの甲が、魔力を受けて煌いた。無数の雷撃を繰り出しながら、彼はあの騎兵の仔を目で探す。 「倒れるまではわたしと楽しく踊りましょ」 折角の機会だしね、と七が跳ねた。素早いステップ、側面から突き入れたのは、袖から飛び出た仕掛け暗器。突き刺さった細い刃をぐい、と引いて、刻印を刻むように傷を広げた。 「お別れだね。さよなら、君達のこと嫌いじゃなかったよ」 それは死の刻印。猛毒を孕んだ処刑のサイン。胸からだらだらとどす黒い血を流すバイデンは、倒れる前に既に事切れていた。 「僕は一人で戦っても能力を活かせないからな」 ゴーグルを額に引っ掛け、後方に陣取るユイトは、せめて火力を活かそうと仲間達へ活力を分け与える。彼がその手を伸ばすのは、自動拳銃を乱射する嵐子だ。 「アタシはどんな時もさ、一番に考えてることがあるんだ」 蜂の巣を作るかのように撃ち続ける彼女は、この作戦に参加する、という意味を考えていた。結局それは、普段の心得に帰着していくのだろう。すなわち。 「世界を護ること。そして任務を達成すること」 任務。 ああ、それは何処までも冷徹に、あるいは熱く、リベリスタ達を駆り立てる。 サックスを思い切り吹きながら心の惑いを振り切って癒し続ける楓も、投降勧告を断念し、精鋭目掛けて気糸を飛ばす麻奈も。溢れる思いを乗り越えて、バイデンを一人、また一人と仕留めていくのだ。 「ボクは、今回あくまで傍観者になるって決めたからね」 シェルン・イザーク、両方の説得が失敗したことで、奇跡はとうとう起こらないと見切った愛。友人の落胆は可哀想に思うが、『彼』自身は極めてマイペースに、柔らかな風を周囲に齎していた。 「必然とは申しませんが……因果なものですね」 押し出すように漏らした悠月の慨嘆は、滅び行くバイデンへか、それとも茨の道を歩むフュリエへのものか。だが何にせよ、彼女はフュリエという種が強い感情を得て、これから『変わって』いくことを、対等の高さに立った事を歓迎していた。 「行きましょう、紫月。――死に行く戦士に天に輝く三の月の祝福あれ」 厚い書を手に祈りの文句を唱えれば、無数の氷刃が渦を巻いて舞う。 「参りましょうか、姉さん。……焔獄、舞いなさい!」 傍らにはよく似た少女。妹の紫月が神弓を引き絞り、天に向かって矢を射れば、氷雪の地獄に紅蓮の業火が降り注ぐ。 「この炎が貴方達への手向けです」 この世界に生きる事を許されるのは、他ならぬ世界樹が生み出した一種のみ、唯それ故に。 「派手にやってるよねー、俺ちゃん超びっくりー」 ツナギ姿の男、甚内が、へらりと軽い笑みを見せた。殺人鬼ちゃんとか羽柴ちゃんとか大丈夫かなー、などと呟いているあたり、大方はぐれでもしたのだろうか。 「まあいいやー、今の内、皆でやろーねー♪」 女帝姉妹の氷雪炎舞に毒気を抜かれているフュリエにほらほらと合図をし、援護射撃を再開させる。ここかなー、と投じた矛は矢玉の雨を縫って、バイデンの胸に突き立った。「殺すということの意味を感じてください。ボトムに降り立つには、貴女達は他人の血の色を知らなすぎる」 黎子が双頭の鎌を振るえば、宙に現れた大量のカードが不運なるバイデンへと襲い掛かる。苦悶。身を捩りながら繰り出されたバイデンの槍が、不用意に接近したフュリエへと伸び――。 「ワタシはここを護ることで終焉を見届けましょう」 リサリサのリアクティブシールドが、その穂先を受け止める。青き瞳は、燃え尽きようとする戦士をある種の諦念と共に見つめていた。 「時間が足りませんでしたが……願わくば、全ての皆が納得できる結末を」 「最後まで責任を負う義務が、私達にはあるわ。赤き戦士達に、終わりを」 決して嫌いではなかった。だからこそ、全力を尽くす。 なおも動こうと喘ぐ戦士に止めを刺すべく、乾いた地を蹴ったミュゼーヌ。鋼鉄の脚が伸び、バイデンの頭蓋を唐竹割りに蹴り砕く。 「――こんなの、楽しい筈がないでしょう」 白いブーツの片方だけに、生命の痕跡が紅く残っていた。 「ああ、もう……いないのですね」 もう一度戦ってください、と。そう叫ぶまおの声は、戦塵の喧騒に掻き消され、消えていく。世界樹決戦の前後、生き残ったバイデンは十分の一にも満たなかったから、彼女を含めて望みの相手に巡り合った例は殆どなかった。 「悪童様達のおかげで、まおは少しだけ強い敵になれました」 違う相手に全身から気糸を放ちつつ、まおは記憶の中の強敵に感謝する。その感傷を、いーりすまっしゃー! という能天気なシャウトが掻き消した。 「フュリエは友達なのです。バイデンも好きです。でも剣を向けるという事は、殺すという事です」 盾には稲妻の獅子、その牙たる剣には歯車の歯が唸る。私はゆーしゃです、そうイーリスは呟いて、バイデンの肉をこそぎ取る凶器を振りかざした。 「私、仲直りしろって言えません。言ってはいけないと思うからです……」 泣き出しそうになりながら下がる彼女に代わり、梶・リュクターン・五月が前に出る。小柄な少女が正眼に構えるのは、薄紫に色づく透き通った刃。 「君達がオレ達と或る未来がないならば、オレが受け止めよう。君達の戦への想いを」 力は足りないかもしれないが、と添えた彼女は、しかしその身全てが研ぎ澄まされた刃のような、透徹な闘気を発していた。傷ついて尚荒れ狂うバイデンが、一度その動きを止める。 「オレはアークのリベリスタ、メイだ」 その傍らに進み出たいま一人の少女、黒いドレスの糾華は、死を告げる者であり、また新たなる生命を寿ぐ者でもあった。 「祝福しましょう。異郷ラ・ル・カーナを、盟友たるフュリエを、世界樹エクスィスを」 異物を除いた、この世界を それがどれほどに残酷な『区分け』なのか、知らぬ彼女ではない。だが、彼女は彼女の筋を通すと、そう、決めていた。 「華々しく戦いましょう。散る為に咲く桜の如く。朽ちる為に生きる命の如く」 ふわりレースの袖を、勢いよく翻す。手の内より飛び出して舞い踊るは、終わりを齎す刃の蝶。印を刻む羽根の群をかいくぐり、五月が迫る。 「君達との闘争に――この貪欲なまでの想いを捧げよう」 一閃。飛沫く鮮血。返す刀で止めを刺そうとした少女は、だが、驚いたように目を見張り、瀕死のバイデンから飛び退る。 次の瞬間、殺意を抱いた幾筋もの矢が飛来し、流血の戦士に突き立った。 「十重二十重に囲んで轢き潰せ。正面が不利なら背後から、遠距離から掛かれ」 無情なる指揮を執る義衛郎。その彼もまた、速度を重ねた幻影の刃を獲物へと奔らせる。 「任務は果たしてこそ。須賀義衛郎はアークの狗なれば」 目晦ましに惑わず、義衛郎の刃を自身の得物で受け止めるバイデン。だが、それすらも計算のうち。動作を封じられ隙だらけの巨体を、嶺の精密なる糸が撃ち抜いた。 「狗と番うのは、それもまた狗でしょうよ」 正々堂々などというものは捨てていた。汚れ役を買って出たこの男に添う女が、一人くらい居てもいい。 吉祥を宿すアンクレットが、青白く光っていた。 一部の精強なる個体が頑強な抵抗を示したものの、集落内の掃討は概ね最終段階に移っていた。 僅かな人数に追い込まれたバイデンを、数の力で押し包む。もはや、万に一つも負けはない。アークと、随伴の精鋭フュリエは、様々な思いを胸に『仕上げ』にかかる。 だが、その時。 「……! フュリエの、本隊……シェルン!」 後方に控えているはずのフュリエ本隊が、集落の通りを粛々と進軍する。 その先頭には、流麗なる美貌を蒼白なまでに硬くしたシェルンの姿があった。 ●Syern/2 「なんでや。なんでおまはんらがここに来た!」 「知れた事です。私達自身の手で、決着をつける為に」 石舞台を遠く取り囲むフュリエ達。仁太の絶叫を、にべもなくシェルンは切り捨てる。 「獣のように狩り立てて、無様に朽ち果てさせる為に」 凶状持ちの誇りなど知らぬ、と。 そもそも彼女らは、ある程度はリベリスタの感傷を理解していた。だからこそ、フュリエの参戦については、それぞれのリベリスタの意志を尊重する事を決めていたのだ。 ここに至って本隊が動いたのは、シェルンにそう判断させたのは、皮肉にも彼女と相対したリベリスタ達との問答によるところが大きい。 彼らは決定的に示したのだ。 少なからぬ人数が、フュリエの怒りよりもバイデンの寛容に理解を示したと。 「私達は皆さんに精神の苦痛を強いるつもりはありません。皆さんに感謝しているからこそ、私達は皆さんの願いを裏切りましょう」 す、と手を挙げる。剣やナイフを持った前衛の背後で、大勢の弓手が力いっぱいに弦を引いた。 「あんた達がやろうとしている事は、過去のバイデンと同じだということに気付いていないのか?」 「問題はそこに在りません。私達の怒りも、あるいは、口にするのもおぞましいですが、バイデンの闘争も、皆さんの善悪という基準では計れないのです」 唯の思考停止だ、と説く禅次郎を彼女は一顧だにしない。そんなフュリエの長に、再び仁太が叫ぶ。 「確かにわしらは争わずに済む選択肢を捨てた! けどな、フュリエッ! これが本当に望んだ結末かぁ! こんな無意味な戦い、もうやめてくれやぁーっ!」 「――ああ、これを無意味だというのですか――」 瞑目するシェルンは、唇を噛み締め肩を震わせていた。それは怒り。それは憤怒。この不完全な世界からフュリエが授かり、そして未だ持て余すもの。 「私達は憤りというものを知らなかった。フュリエは唯々狩られるだけの存在だった。けれど、私達は感情を持たない木偶ではないのです。恐怖を知らない勇者ではないのです」 シェルンが激発しようとする感情を辛うじて押し留められたのは、この『恩人』達が全くの『善意』で彼女を止めようとしていると知っているからだ。 リベリスタ達が、フュリエという種を襲った凄惨なる運命を、記憶でなく言葉でしか知らないからだ。そうでなければ。 「皆さんには想像できますか。よく知っている顔が一人、また一人と欠けていく悲しみを。それを仕方のないことだと受け入れてしまう諦念を。そして、無残に殺されていくフュリエの感情を嫌応なく共有してしまう恐怖を――!」 誰一人として、答えるリベリスタは居なかった。彼女を直視できている者すら少数である。シェルンの血を吐くような――しかし抑えた声は、知らず彼らの目を伏せさせていた。 それは、『怒りという感情が芽生えたのも当然だ』とまで彼女に言わしめた、種の根底を流れるぐらぐらと煮立ったマグマの迸りなのだから。 「――いずれにせよ、フュリエはバイデンを滅ぼします」 掲げた合図の手を、振り下ろそうとして。 ぎゃっ、という悲鳴に、その動きを止めた。 「民族浄化だと。……ありえない、いや、狂ってる……!」 背から血を流し倒れるフュリエが見えた。血に染まった短刀を握るのは、目を血走らせた精悍な男だった。 「生きろ! お前らは生きて自分を否定する糞みたいな世界を変えろ!」 取り押さえようとするフュリエを、駆け寄るリベリスタを、男は出鱈目に振り回した苦無で退かせた。 彼の名は鳳 天斗。鍛錬に生きたある意味での求道者は、自らの『正義』の為に『仲間』だったものに刃を向ける。 「こんな馬鹿な真似を見過ごしたら魂が死んじまう。俺は鳳天斗でなくなる!」 真実はなく、許されぬ行為などない。彼は信念のままに振る舞い、そして。 ぞぶり、と水気の強い音がした。 「……邪魔をするヤツぁ死んでしまえばいいんでさ」 背後に忍び寄った玄弥、その強欲なる爪が天斗の背を抉る。ちょうど、天斗がフュリエの背から斬りつけたのと同じように。 「ち――」 一度は運命さえ盾にして立ち上がった彼は、しかし殺到するリベリスタに取り押さえられ、そのまま意識を失う。 「殺し合うのが人間の本性ですからなぁ。……ま、人も見てることですし、今日はこのくらいにしときまっさ」 薄い笑みを貼り付けた凶相には悪意を感じざるを得なかったが、退いたからにはそれ以上追求する者もない。それよりももっと喫緊の問題が、目の前で再開されようとしていたからだ。 「……そういう方もいらっしゃる事は、理解します。幸い彼女も重傷ではないでしょう。さあ、皆さんは舞台から離れてください」 それだけ告げて、再びシェルンは向き直り――しかし、警告にも関わらず舞台の周辺から離れようとしない、いや、むしろ積極的に身を躍らせるリベリスタに言葉を失う。 「戦いを止めたい……それとも自ら戦いたいのですか、皆さんは――」 「何かごたごたになっちまってるがな、難しい話じゃねぇよ」 ゴーグルで顔を隠した傷だらけの男、烏が含み笑いを隠さずに告げる。銜えたままの安煙草にシェルンは露骨な嫌悪を示したが、彼は構わずに言葉を続けた。 「幼いだけなのさ。『ラ・ル・カーナ』という世界も、『アーク』という組織もな」 互いに躓き転んでグズっている所だな、と喉を鳴らす彼の台詞を、違いない、と零二が受けた。 「シェルンよ。おこがましいのは承知だが、一つ頼みがある」 「……何でしょうか?」 シェルンの表情を見て取ってか、携帯灰皿に吸殻を捻じ込んだ彼は、身に染み付いた暴力の匂いを露にしないように注意しながら抑えた声色で続ける。 「もしも……もしもだ、この先再びラ・ル・カーナにバイデンが生まれたなら」 殺戮の代わりに寛容を得た、新たなる生命がこの地に降り立ったなら。ああ、その低い声が紡ぐ未来は、確かに一つの希望の形なのだろう。 「どうか受け入れてやってほしい。憎しみの連鎖は、今日此処で途切れるのだから」 「……」 シェルンは前を向いたまま、何も答えない。 零二も、それ以上は何も言わなかった。それでいい。全てを拒む否定でなければ、今はそれだけでいい。 ●Rayline/EX ――次戦う事があるならば、わらわの答えはこうじゃ……『勝ってみせる』! ――いいだろう、その覇気は好ましい。期待しようではないか、『次』とやらを! ●Isaac/2 「……この脚が届くところは、全て守ってみせる」 鷲祐が風に乗り駆ける。神速と謳われた彼は、今日に至るまで常に、最前線を貫き通す一条の稲光の如く在った。だが、この戦いに限っては、彼が縦横に疾る姿を見ることはない。 「もうこの世界の争いに価値はない。せめて、奴には生き残って欲しかったんだが」 回復手を護ることに注意を向け、斬り込むよりも受け止めることに意識を割く。それでも、彼のナイフは苦痛と死とを量産していたのだが。 「めでたし、めでたし……とはいかないのが、現実なんだね」 戦い、そして世界は守られた。けれど、ハッピーエンドは遠かった。それでも羽音は、爆音を立ててチェーンソーを回転させる。 「しゅんが行くのなら、あたしも行く。あたしの命よりも大切な人を、危険に晒すわけにはいかないから」 猛牛のようにリベリスタ達を蹴散らしながら暴れる大棍棒のバイデン。背後で一心に詠唱を続ける愛しい男にだけは近づけるわけには行かないから、彼女はもう、恐れない。 「あたしは……あたしの守りたいものを、守る!」 躊躇わずに振り下ろした。血の通った温かいものを肉塊に変えていく音と感触。退くことなく立ち向かう彼女は、だが大質量の一撃の前に沈黙する。 「羽音!」 「……ん……大丈夫……」 ふらり立ち上がる恋人に手を貸す俊介。潤沢に汲み上げたマナが高位との扉を開き、彼女の傷をたちどころに癒していく。 「殺しも、戦いも、生かすだの殺すだの、もううんざりだぜ……!」 かつて殴りホリメと自称した赤毛の少年は、いまや血を流すことに飽いていた。神秘の世界なんて糞くらえ。だから、彼はただひたすらに癒しを施していた。 「でもイザーク、本当にそれでいいのかよ。何か、言いたいことがあったんじゃないのかよ……!」 その呟きに答える者は、いまこの場には居らず。 「闘争。感情。融和。それぞれの輝きは、尊いものに違いない」 騎士鎧に身を固めたツァインは、争い滅ぼしあった先に待つものを知識で知っている。 それは歴史。それは経験。人間が培ってきたもの。だが、フュリエやバイデンに理解しろというには酷だとも、判っていた。 「ああ、俺は知っている。その笑みがどれ程に尊いか」 棍を避け、片手剣を突き入れるツァイン。生の充実を感じ闊達に笑ってみせるバイデンは、どうしようもなく美しい。 レイチェル・ガーネットの紅玉の瞳が妖しく輝き、通常よりもはるかに濃密に処理を行う脳細胞が一つの答えを出す。瞬間、全身から散った気糸の先端が、バイデンに鋭く突き立ってその動きを絡め取った。 「いろんな思想が入り混じる、アークならではの悩みですね」 「……そんなこと百も承知だってんだ」 脚のギアをトップにまで引き上げた翔太が、凄まじいまでの速さと手数で攻め立てる。広刃の剣は何度かバイデンの棍棒に受け止められ、しかし幾度かの斬撃はその向こうに届いていた。 「叶わない願いまで全部背負って、俺達は戦ってるんだろ。本当に願う世界――闘争のない世界を目指すために、だ」 「……異世界に関わるってのは、色んなものに絡め取られていくことなのね」 想像以上だったわ、と漏らしたレナーテの耳に、トレードマークのヘッドホンは既にない。数に勝るといえど、回復役を庇い続けてきた彼女はいくつもの被弾を受けていた。市販品に過ぎないヘッドホンが爆散したのは、戦いが始まってすぐの事である。 「私は、私にできる戦いをするだけ。次があるなら、その時は……糧を活かさないとね」 智親はいい加減失敗を糧にして、壊れないヘッドホンくらい作れないのかしらとぼやくレナーテであった。 (仲間や親友や家族を殺した相手を許すなんて、出来るわけが無い) 京子は恐らく、この場で最もフュリエの『復讐』に共感し理解を示すリベリスタだった。姉を殺された彼女だから言える、それは消えることのない情念の熾火。 「何も失わないで得られるなんて、都合の良い事が有るわけが無い!」 幾体も呼び出した影人形が、バイデンへと魔力の弾を射掛ける。その雨霰の中、距離を詰めるサーコートの騎士がいた。 「あのバイデン。決着どころか名すら名乗りあえませんでしたが」 せめて名を聞いておきたかったが、いずれどこかで散ったのだろう。そう自分を納得させ、ユーディスは両の手に剣と盾を構えた。 勝者気取りなど無粋に過ぎる。今は唯、一人の戦士として戦おう。 「ユーディス・エーレンフェルト。――参ります、バイデンの戦士」 「ギリテア。バイデンの終わりを看取る者」 存外に理性的な声色で告げ、棍棒の巨漢は彼女に向き直る。跳躍、そして交錯。ユーディスの刃が奔り、ギリテアの脇腹を大きく割いて。 「いい剣だ。だが、遅い!」 質量を無視したかのような速度で棍棒を振り下ろし、盾ごと彼女を吹き飛ばして地面に叩きつける。 「次は我だ。恐れ慄け、我が魔術の前に!」 黒いドレスに黄金のレイピア。だが冬織は細剣を眼前に立て、高速の詠唱と共に指を滑らせて血を擦り付ける。たちまち現れた黒鎖の奔流が、バイデンの巨躯を飲み込んだ。 「出会い方が違っていれば、我らは戦友と成り得たか」 「戦わずして認めるならば、それは最早バイデンではあるまいよ」 その答えに頷いた冬織。見えなくなる巨躯。黒鎖が過ぎた後、そこには仰向けに倒れたギリテアの死体が転がっていた。 「さらばだ。また遠い未来で、いつか出会わん事を」 「どうやら、俺が最後のバイデンのようだな」 突きかかってきたリベリスタをいなし、イザークは、つい、と周囲を見回した。 リベリスタと、そしてフュリエと。おそらく集落外にも数え切れぬフュリエがひしめいているだろう。蟻の這い出る隙間もない事は、想像が出来ていた。 「もっとも、この宴から逃げ出すことなど考えられんがな」 憤怒の刻印をその身に留めた純粋戦士にとって、この場はそれなりに納得のできる死に場所らしい。それが満ち足りたものかは、本人しか与り知らぬところだが――。 「……ッ! 貴様か、戦士ミクリヤカズト」 唸りをあげて迫る棍を黒刃で弾き、続いての二連撃は、剣の鍔で受け止めた。ぎり、と力比べをするイザークは、見覚えのある顔に笑みを深くする。 「なあ、イザーク。僕たちは戦友か? 敵か?」 「この期に及んでする問いか、落胆させるな戦士よ!」 凄まじい膂力で押し返すバイデンの戦士に、なら決まりだな、と夏栖斗は頷いて。 「死闘よ」 体を入れ替えたこじりの戦斧が、元は自分の持ち物だった大剣を払い、切り伏せられそうになった愛しい少年を助けだす。この眩しい輝きを失うなど、考えられないことだった。 「どうかしら、その子の調子は」 「妙な気分だな、お前達の武器で戦うというのは。だが、悪くはない」 改めて対峙して判る、このまバイデンの強さ。だが、こじりは気づいている。自分が、戦いを楽しんでいるという事を。死闘を悦んでいるという事を。 それはおぞましき自覚。初めての恐怖。けれど、今は。 「楽しみましょうよ、『今』を。戦いを」 そうして、貴方を倒し、私が鬼(バイデン)になる。 守りを捨てた一撃。大斧が肩を抉った感触。けれど、自分に迫り来る死の顎を、袈裟懸けに斬られた痛みで彼女は自覚した。 「こんな戦いで、誰一人として失う必要はありません!」 一撃で瀕死に陥ったこじりを庇う要。黒いコートを翻し盾を構える姿は、もう二度と失うものかという確固たる決意に満ちていた。 「リベリスタ、新城拓真。多くは語るまい、誇り高きバイデンの戦士よ!」 「いいだろう、所詮戦士は斬り合ってしか分かり合えぬものよ!」 無骨なる刀を手に、黒衣の剣士は石舞台を征く。研ぎ澄ました必殺の技、その精髄をこの一閃に。 「我が一刀──この剣に、俺の全てを乗せる!」 斬、と。若武者の胸が爆ぜる。それはまさしく渾身の一撃。拓真の闘志に押されたかのように、イザークはふらりとよろめき――。 「化け物、か」 しっかと足を踏ん張り、体勢を立て直す。音を立てて塞がっていく傷に、陸駆は乾いた声を漏らした。それでも手を休めるわけには行かないから、彼は棒のように細い魔剣を振るい、不可視の刃を作り出す。 「僕が神葬陸駆として戦うために! お前を倒す!」 イザークを襲う鎌鼬。血煙の嵐の中で、レンの投じた道化師のカードが奇妙にゆっくりと舞い、じくりとした暗光を放って溶けた。 「一人一人の力は小さくても、集まればそれ以上の力を発揮するのがアークだ」 憤怒の戦化粧を、純粋戦士の矜持を凌駕するには力不足のそのカード。だが、それでもいい。少しでも役に立てば、それでいい。 ――だって、ずっと見てきた背中はこんなにも逞しいのだから。 「お前たちと戦いに来た。僕が最強と信じる力で!」 悠里が体現するのは、個の強さではなく集団の強さ。イザークに『最強』を見せつけるために、いま彼は仲間達と共にここに在る。 「この戦いは必要な戦いじゃない。闘争の為の闘争にすぎない」 右手に仲間を、左手に勇気を。白く輝く両の篭手に宿る、触れるもの全てを凍てつかせる冷気。ここに居るのがお前の焦がれた最強の戦士だと、悠里は全身で叫んでいた。 「僕はそれを肯定する! だからイザーク! 僕を見ろぉ!」 腹にめり込んだ拳から広がる氷。だがそれを意に介さず、イザークは超重の刃を突き立てるように振り下ろした。 「いい攻撃だ。だが、まだ浅い!」 「悠里!」 絹を裂く悲鳴。駆け寄ろうとするカルナを取り押さえた雷慈慟は、離してください、ともがく少女の頬を平手で張った。 「――!」 「すまない。だが、冷静になれ。隊とは群にして一個の戦闘力。君には君の果たすべき役割があろう」 蒼白となったカルナがそれでも頷き、詠唱を始めたのを確認し、雷慈慟は振れた手から彼女に気力を流し込む。察した壱也が悠里を救うべく、イザークへと迫った。 「イザーク! あなたは、わたし達と共に歩みたい? それとも、バイデンの戦士として最後まで戦いたい?」 「お前達が、それを俺に問うのか!」 ずるい質問だと判っていた。どう答えたとて、終着は既に決まっているのだから。 そして何よりも。 「俺はバイデンの戦士だ。誇り高く戦え、戦士ハシバイチヤ!」 残酷な質問だと判っていたのだ。 この期に及んでは、そう答えるしかイザークに選択肢はないのだから――。 「うん、わたしも戦うよ。バイデンに認められた戦士として」 羽柴壱也、いくよ! 気合一声、その細い身体から限界を超えた力を引き出して、彼女は渾身の斬撃を放つ。 「テメェがイザークか。俺様の名は十凪創太! アークのリベリスタとして戦いに来た!」 翼をはためかせ側面から迫る創太が、蛮刀を構え身体ごと突撃する。それは身を捨てた一撃。迷いなく首を狙った刃は、しかしイザークの黒剣に弾かれ軌道を逸らした。 「大好きだよ、テメェらみたいな奴らはよ! ああ、最高だ……畜生!」 その様子を見つめるカルナ。雷慈慟の後押しを得て詠唱を紡ぎ切った彼女は、あまねく舞台上へと涼風に乗せ、癒しの御業を齎した。 「こうしてお会いするのもこれが最後になるのでしょうね……」 せめて、と目を閉じて祈る。 ──勇敢な戦士の最期に、せめて手向けの華を。 (その剣に託した意味を、お前は知っているのか) 今はイザークが振るう黒き剛剣。その最初の使い手たるランディが剣に篭めたのは、ただ『呪い』と『復讐』だった。 今代の使い手の運命を思い、笑えない皮肉だ、と彼は吐き捨てる。 「だがな、生きたいなら生きたい位叫びやがれ! それすら出来ない意地や誇りなんざクソ食らえだッ!」 疵だらけの大斧をぶぅんと振り回し、あえて元愛剣とぶつけ合う。手に伝わる衝撃。鈍い金属音。かつての呪縛がその剣の本質ならば、折れるはずだと信じていた。 「戦いに、生きる事に、建前は要らねぇ!」 だか、剣は折れず、刃毀れすらしなかった。腐っても俺の剣か、と舌打ちをするランディ。もしも、彼が剣に篭められた真の思いを知っていたならば、あるいは別の感想を抱いていたのかもしれないが――。 「戦いに手抜きしませんよ、負けは嫌ですから」 リンシード、どこか希薄な印象を与える少女が滑るようにして斬り込んだ。 「このまま闘争を求めると滅びますよ?」 「それがどうした! 闘争こそがバイデンなのだ!」 今更言うまでもない、とばかりに彼女をあしらう若武者。その鼓膜を、イザークさん、と呼ぶ声が刺激した。 「あの時の言葉、覚えているかしら。――約束を、果たしに来ました」 「お前か、青いの。…………、いや、かかってくるがいい、戦士スペード」 俺を殺しに来い、とこの男は言った。 だから、最期の華を手向けるのは、私でありたいと思った。 共に歩む未来を夢見なかったと言えば、嘘になるけれど――。 「誇り高きバイデンの戦士、イザーク・フェルノ」 全ての想いを胸に秘め、可憐なる戦姫は石舞台に舞う。ふわり、ドレスの裾を膨らませ、欠けた刃先を腰溜めにして。 「貴方と出会えて、良かった」 全身に走る甘やかな苦痛。それを堪え、漆黒のオーラを解き放つ。だが、必殺のその攻撃は、彼女の動作の半分に過ぎない。 命中は確認しないままに駆け抜け、蒼き刃を身体ごと突き入れる。夜闇の畏怖が周囲を包む中、黄金の右目だけが、らん、と輝いた。 だが。 「今度は俺が問おう。――生きたいか」 「!!」 衝撃。横殴りの圧力。暗転する世界。遠く石畳をごろごろと転がった彼女は、それきり動かなくなる。 剣の平で殴られたのだ、ということが理解できたのは、全てが終わり、彼女が脳震盪から目覚めた後のことだった。 「そうならば、俺の敵とは成り得ない。バイデンは勝つ。だが、バイデンは命を惜しまない! 勝つからこそ生き残るのだ。俺を落胆させるな。生き延びる事を織り込んだ惰弱な剣で、バイデンの闘争を語るな!」 「そうかい。なら、僕らしく行くとしようか」 スペードの身体を乗り越えてりりすが迫る。両手の得物は人斬りの二刀。鋭い刃を剥き出しにして、空ろな眼窩に狂熱を灯した殺人鬼が。だが、その速度は普段よりも随分とゆるやかで。 「うぉ、やっぱり超痛てぇ。でもな、僕は絶好調だぜ――」 ――なんたって、『敵』が居るんだ。 そう嘯く彼女の両足は、彼女自身によって抉られていた。最早、逃げるどころか足を使ってかき回すことさえ出来はしまい。 「お前ッ」 「安心しろ。僕は強い。あんな樹より、よっぽどな」 赤と銀の閃光が煌く。あるものは肉を割き、またあるものは弾かれて。しかし確かな事は、彼女が一歩一歩、ひたすらに前へと進んでいることだった。 「フン、覚悟はいい。しかし――」 「――御託は知らねぇよ。アークも。フュリエもどうだっていい」 眼前の敵を喰い殺す。ただ、それだけさ。 じとりとした殺気に、はじめてイザークの背筋に冷たいものが走った。油断のない斬撃。一度は彼の剛剣に斬り伏せられたりりすは、しかし運命をすり減らして立ち上がる。助けに入ろうとしたリベリスタですら、彼女の気迫に踏み込めないでいた。 「どうせ避けれやしねぇんだ。前へ。前へ!」 「だが、お前は思い違いをしている」 血に塗れた短剣を切り払った黒刃が、袈裟懸けにりりすを斬り捨てる。その時、彼女の唇は確かに満足げな曲線を描いていた。 「俺の首を獲りたいならば、決死の覚悟と十全の力をもって挑め! 俺よりも強いならばまだしも、万全でない弱者を斬ったとて、どうして誇ることができる!」 「次は、わらわが挑むとしよう」 進み出たのは、黒のドレスに身を包んだ『少女』。サイドで縛ったブロンドのポニーが、歩みに合わせてふわりと揺れた。 「戦士レイライン。参るぞ、戦士イザークよ」 ――これが、最良の結末だったのか。 レイラインには判らない。バイデンを助ける道があったとして、それを彼らが望むのか。そもそも、共に生きたいという願いを、本当に届ける事が出来たのか。 「思えば、初めて出会ったバイデンが、お主じゃったの……お互い、遠くへ来たものじゃな」 「お前は筋が良かったな。華を添えてくれるか、戦士レイライン」 そして攻防が始まった。イザークの黒刃を文字通り間一髪で避けること二回。レイラインの美しい金の髪が、風に舞って散る。 「やるな! しかし避けるだけでは、俺は倒せんぞ!」 「言われずとも!」 作戦などというものは何もなかった。速く。ただ速く。今持てる力を、全力で――! 「見るが良い、感じるが良い! これが、わらわじゃ!」 猫のグローブが握り締める、ひどく反り返った短刀。撫で斬り、あるいは爪をかけて引き裂いて。 軽やかにステップを踏み、時にはスピードを落とすことでフェイントをかけ――だが、幸運は長くは続かない。 「ならば、こうだ!」 幾度目かの攻防の後、ついにイザークの剣――これまで見せていなかった『突き』が彼女を捉えた。斬馬刀に近い大剣とはいえ、切っ先は十分に尖っている。そして、振り回し叩き斬ることの多かったといえど、もとより彼は短槍の使い手なのだ。 「わらわは――負けぬ。判らないなりにできる事は、これだけじゃからな」 運命を盾にして立ち上がり、バックステップで突きの間合いから離れる。上下する肩。荒い呼吸だけが、ひどく五月蝿く聞こえた。 「わらわは……わらわは……」 気がつけば、視界が滲んでいた。頬には熱く火照った涙の轍。 「臆したか、戦士レイライン」 「……ふふ、女の涙というものはジロジロ見ていいものでは無いのじゃぞ?」 皮肉だった。 寛容を得て、変わっていこうとしていたバイデン。だが、自分がイザークにしてやれるのは、かつてのバイデンのように死闘を繰り広げることだけなのだから。 (すまんの、テリー) だから、この時初めて、彼女は本当の覚悟を決めた。  「何者にも屈しない、強きバイデンよ。あの時よりも、わらわは強くなったじゃろう?」 「――認めよう。お前は、疑うことなき戦士だ」 二人が石畳を蹴ったのは同時だった。再びの交錯。レイラインの曲刀が、捉えることの出来ぬ速さでイザークの右肩を切り裂いて。 「……のう、イザーク。これで、良かったのじゃろうか?」 「戦士レイラインよ、俺はこのやり方しか知らんのだ」 下から斬り上げた剛刃が、彼女の胸骨を断ち砕いた。 「レイラインーっ!」 絶叫。血の気の失せた竜一が、雷すら断つという見事な日本刀を上段に構え、イザークを襲う。 「……っ、いや、あらゆる相手を踏み潰してしていくのが修羅道か……!」 「その通りだリベリスタよ。戦士レイラインは誇り高く倒れた! その闘争をお前達も誇るがいい!」 レイラインやりりすに負わされた傷が効いたか、目に見えて動きの鈍ったイザークは竜一の刃を避けられない。 「世界樹に咲いた実をつける事のない赤い徒花よ! 存分に咲いて散れ!」 「お兄ちゃん!」 ぎらぎらと目を光らせた虎美の二丁拳銃が立て続けに吠える。コインすら貫く必中の弾丸は、イザークの脚を撃ち抜き、それ以上の前進を押し留めた。 そして、彼を狙う狙撃手は、虎美だけではない。 「なあ、イザーク。俺様は仲間として、またボトムで会いたかったぞ」 建物の壁に背を預け、立射の姿勢をとる木蓮。記憶を打ち抜くというその銃の銘が真実であれば、どれだけ良かったかと思う。 「タイマンだってきちんとしたかった。残念だぜ」 だが、銀狼の咆哮、雌鹿の銃弾が貫くのは、ターゲットの生命だけだ。遠く離れたポイントから届いた木蓮の殺意が、イザークの胸に華を咲かせる。 そして、ハイタッチ――死に挑むための儀式を交わした二人が、純粋戦士に引導を渡そうとしていた。 「お互い武運を、ってな。……俺が相手だ、イザーク!」 拳からは既に稲妻が迸っていた。それは猛の最強の攻撃。最初から全力で行く事がこの男への礼儀だと、彼は良く判っていた。 「喧嘩をやろうぜェ、今此処に居ねえ奴らにも届く様な派手な喧嘩をよぉ……!」 手甲が青き炎のように輝いた。迷うなんて無粋はしない。ここに至って、真っ直ぐぶん殴る以上の思考は何一つ不要だ。 「ぶっ飛べぇっ!」 鋼鉄の甲が、イザークの顎を捉え、一息に打ち砕く。のけぞってガードががら空きになった腹へと、続いて一撃。バイデンの若武者は、ぐ、と息を詰まらせた。 「付けましょう、決着を」 そして、猛の陰から滑り出た剣士が一直線に間合いを詰めた。銀の髪に藍色のリボンを靡かせたリセリアは、凛とした雰囲気そのままの真っ直ぐな剣術でイザークと対峙する。 「あの世界樹の悪意を討てたのは、私達と貴方達……いえ」 くだらない事を言いました、と彼女は詫びてみせた。今となっても変わらぬ彼女の本心。願わくば、バイデンもそう思っているという答えが欲しかった。 その残酷さに、直前まで気づくことなく。 「リセリア・フォルン。参ります――私が出逢った最強の戦士よ!」 青みがかった刃が美しい剣が、蒼銀の軌跡を描く。脇腹から胸へと抜けた斬撃は、一瞬の後、盛大な血飛沫を振り撒いて彼女の髪を汚した。 「……リベリスタよ。戦士……リセリアよ。一つ……教えてくれ」 仰向けに舞台へと倒れこむ。周囲を取り囲むリベリスタの視線は、憐憫、敬意、あるいは怒りや憎悪に至るまで、様々な思いを孕んでいた。 狭窄していく視界。霞む目で追ったのは、抜けるような青い空を駆ける一羽の鳥。  死の足音を間近に聞きながら、イザークはかすれた声で、自分を討った少女の名を呼んだ。 「……お前……達の、世界には……本当に、もっと強い……『敵』が、居るのか……」 「――はい、数多く。アークなど、まだ足下にも及ばぬような敵が」 その答えに、イザークは――バイデンの『少年』は、くしゃりと顔を歪めた。 「……畜生。そいつは……楽しそうだ、な……リベリス……」 ごぼりと血を吐いて、それきり途切れた最期の言葉。 こふ、という呼吸一つ。目を見開いたまま、最後のバイデンはその生を終える。 バイデンという種の全てを、その身に宿したまま――。 それは、柔らかな日差しが降り注ぐ、よく晴れた日のことだった。 |

| ■シナリオ結果■ | |||

|

|||

| ■あとがき■ | |||

|

|||