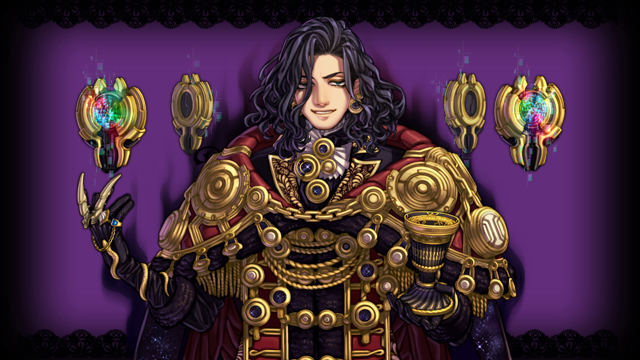

<聖杯の男>Rising Black Sun

|

●第一位 彼に向けられた畏怖は数多に無数。 彼に向けられた敵意はその十倍にも及ぶ。 彼は他の誰よりも傲慢で、他の誰よりも悪辣で。大凡、傲慢な自己愛以外を忘れて生まれて来たかのようなその醜悪な人格は大多数の人間に蛇蝎のように嫌われていたけれど――これまで唯の一度もその存在を侵された事は無い。 「ふむ、若干の調整が必要か」 世界最強の異名を持つバロックナイツでも有数とされる武闘派(キース・ソロモン)を退けても、彼には感慨らしい感慨は浮かんでいなかった。当然の如く仕留め、当然の如く飲み込む心算だったその結論が彼にとって些かの予定外を描いた事は、『調整不足』――つまり、自己に端を発する完成度の問題と心から言い切っている。 元より彼は――ウィルモフ・ペリーシュは敵を敵と思っていないのだ。それがキース・ソロモンであろうと神であろうと同じ事。彼にとってはラベルの違う有象無象に過ぎない。多少の力の多寡等、元より問題にしていないのだ。 「……いや? それとも、流石にキース・ソロモンと言うべきなのかね」 静けさを取り戻した『塔』でペリーシュは皮肉気に笑った。 『聖杯<ブラック・サン>』の機能は問題無い。キースを完全に仕留めるに到らなかったのは、偏に彼の勘の鋭さによるものだ。動物のような男だから、本能的に危険を察したのだろうが――それでも、効果は十分だった。一部とは言え、キース・ソロモンを喰らった分は並の人間、並の革醒者の何十倍、いやさ何百、何千倍の意味があったのは間違いないから。 (小生ともあろう者が、少なからず興奮を禁じ得ないのは確かだ。 『聖杯<ブラック・サン>』は凡そ完璧ではないか) 今のペリーシュは、かのラトニャ・ル・テップですら黙らせる自信がある。それはあくまで彼自身の観測を元にした主観に過ぎないが、極端な自己愛に肥大化した尊大な人格はミラーミスであろうとも寄せ付けぬと確信している。 (こうなれば、島国の猿共も……つくづく……余計な事をしてくれたものだ) なれば、苛立ち混じりに彼が舌を打つのは必然だった。 元々『その為に』目をつけていたラトニャを取り上げられたのは、『究極研究』の終着点――『神を越える』という大事業に大きな狂いを生じさせたと言わざるを得ないからだ。 当面の的を取り上げられた以上は別のモノを代替する他無い。 趣味でもない極東にわざわざ出向いてやるのはそれ以上でもそれ以下でも無い。箱舟なる連中が神(ラトニャ)を謀ったのは所詮弱者の戦術に過ぎまいが、他の手段(ミラーミス)を見つけるまでの実験台には足りるだろうと考えた。 (盟主気取りを先んじても良いが…… 他の使徒(かずあわせ)共のくだらん敗北への意趣返しは、あの男にも向くものだ) ……自身では絶対に認めない部分であろうが、ペリーシュはバロックナイツ盟主たるディーテリヒにだけはある一定のライバル意識を持っていた。ラトニャ・ル・テップを除けば自身以外の使徒を数合わせと蔑む彼は、成る程。名実共に『第一位』。 自身の中での予定が一先ず定まった事に納得したペリーシュは、酷く性急に、そして当然のように日本を滅ぼす事を決めた。『究極研究』が成就した今、彼の中に実験に優先する事象は無い。例えこの世界の人間の大半を殺し尽くしたとしても、それは彼にとって然したる話でも無いのだ。 「D。いるのだろう?」 「……は」 自身に影のように従う忠実なる侍従に呼びかけたペリーシュは事も無げに言った。 「理解しているなら工房の準備を整えたまえ。 極東日本の笹舟に、『本物』を理解させてくれる」 ●聖杯の男 「……最悪の存在と言ってもいい。 少なくとも、皆が今まで見てきた人間の中では……比較対象が無い」 ブリーフィングでリベリスタを出迎えた『リンク・カレイド』真白 イヴ (nBNE000001) の表情と、彼等に告げられた言葉の双方は、彼女が持ち得る最大限の緊張と警告を色濃く孕んでいるものだった。 「『黒い太陽』って名前は知ってる人が多いと思う。 バロックナイツの使徒第一位。『悪徳の主人』、『七罪の王』。大仰で、嫌な異名を幾つも持っている――世界一有名なアーティファクトクリエイター」 神秘世界に足を突っ込んだ者ならば、余程の駆け出しか周りに興味がないタイプでも無い限りは一度ならず耳にするビッグネームである。アークとしても彼の造った悪辣なアーティファクトによって引き起こされた事件への対応を余儀なくされたのは一度や二度では無いのだから、傍迷惑にも馴染んだ存在である。 「動くのか、奴が」 「……彼は長い事、『究極研究』と呼ばれた事業に取り組んでいたのだけど。 今回、それが完成したみたいなの」 間接的に問いを肯定したイヴを見るリベリスタの顔には『遂に』に対しての覚悟が滲んでいた。 ペリーシュの研究が最終段階に入った事はリベリスタ達にも周知だった。日本、欧州と限らず世界中で『魔力』の回収に出た彼の動きの幾つかはアークの案件でもあったからだ。アークこそその動きには善戦したが、圧倒的な戦力を以って捻り潰されたリベリスタ組織は簡単に数えられるようなものではない。 「『ヴァチカン』のチェネザリ枢機卿からも情報提供があったから間違いない。 ウィルモフ・ペリーシュは欧州を発ち、日本で事件を起こす。恐らくは、私達が彼の目当てだったあのラトニャを出し抜いたから。 ……彼は本気で『神を越える』心算だったみたいね」 万華鏡での観測を行ったイヴによればペリーシュ一党は日本の北陸地方に戦力を展開する見込みであるらしい。丁度、静岡に本拠を構えるアークとは向かい合う格好になる。 「水際での防御は……難しいか」 「相手が相手だからね」 万華鏡の部分隠蔽程度は彼の言葉を借りれば「魔女如きにも出来る事」である。ペリーシュ自身に自身の動きを隠す意図があったかは微妙な所だが、彼の奉仕者たる何者かが早晩での邪魔を好まなかったのはほぼ間違いないと言えるだろう。 無論、付け焼刃等、本腰を入れた神の目の前には無力に過ぎまいが――リベリスタの仕事の多くは対処療法にならざるを得ないのは確かである。 「『究極研究』と関わりがあるのだろうけど、彼等は日本に拠点を構える心算みたい。勿論、招かれざる客に長居して貰っては困るから、そうはさせない。 アークの任務は総力を挙げてペリーシュ一党を迎撃する事。 敵は『賢者の石』の争奪戦でも相手になった自律型アーティファクト『ペリーシュ・ナイト』を中心にした戦力みたいだけど、一部にはフィクサードの姿もある」 「味方する奴位選んで欲しいぜ。 怪物神父辺りがいないなら、まだしもマシかも知れないけど」 苦笑めいたリベリスタにイヴは同じ表情で頷いた。或る者は利益の為に、或る者は信仰の如く。経緯は様々なれど、敵は敵に違いあるまい。 「……概要はここまで」 イヴは言葉に一拍の間を置いた後、リベリスタの顔をじっと見つめた。 「今、説明したのは事件全体の話。ここからは個別の任務説明になる」 「……ひょっとして、俺達の担当は」 察しのいいリベリスタは、難関の突破に不可避の存在が居る事を理解している。 「ウィルモフ・ペリーシュ。本人が新潟県に出現する」 未来視の少女の予言は絶対だ。彼女は如何に辛くても、如何に厳しい状況であろうとも――リベリスタにそれを告げない訳にはいかない存在なのだ。 「勝てって?」 努めて明るく言ったリベリスタにイヴは一層表情を強張らせていた。 「『究極研究』の正体が分からない。激突は不可避だけど情報は要る。 可能であれば彼の企みを阻止して欲しいのは確か。現地の人達にも想像もつかないような被害が出る可能性は否めない。否めないというより、『見えてしまったから』。とてつもない悲劇のイメージが――それはとても、不鮮明だったけど」 「でもね」とイヴは続けた。 「それより何より……こう言ってはいけないと思うけど、私は皆に戻って欲しい」 不器用な少女が告げた、正真正銘の本音は彼女を細かく震えさせていた。 怯えている。歳不相応に悲劇を直視し、それでも揺らがない先読みの姫が。 「チェネザリ枢機卿からの情報がもう一つ。 先立って――欧州でキース・ソロモンがペリーシュに惨敗したらしい。 『究極研究』を危険視している『ヴァチカン』からの支援もこの後で見込めるかも知れないけど。 今は兎に角――アークで彼を何とかするしかない」 |

| ■シナリオの詳細■ | ||||

| ■ストーリーテラー:YAMIDEITEI | ||||

| ■難易度:NIGHTMARE | ■ ノーマルシナリオ EXタイプ | |||

| ■参加人数制限: 10人 | ■サポーター参加人数制限: 0人 |

■シナリオ終了日時 2014年11月19日(水)23:32 |

||

|

||||

|

||||

| ■メイン参加者 10人■ | |||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

●静寂 「嘘みたいに穏やかだ」 呟いた『ガントレット』設楽 悠里(BNE001610)の言葉が余りに空虚だ。 その高いビルの見下ろす都市の風景は未だ昼下がりの平穏を保ったままだった。 その屋上には確かに世界最大級の災厄が佇んでいるのだが、気付かなければ世界は凪のままである。 『破滅は何時でも自身の隣に寄り添っているのに、誰もが己に襲い掛かるまで気付かない』。 まるでそれは神秘世界に隣り合う現代社会を縮図にしているかのようである。 「余裕といった風だな。最後までその余裕が残ればいいんだが」 『普通の少女』ユーヌ・プロメース(BNE001086)は皮肉に笑う。 彼女が電子の妖精で確認した限りではビル内にシステム的な異変は無い。 しかし、それはイコールしてこのビルで何事も起きていないという結論には向かわないのだ。 「……ウィルモフ・ペリーシュの出現は確かなんですよね」 ビル内部を駆け上がる現地リベリスタ『シャイン』八人の内の一人が尋ねた。彼等を加えた十九人のリベリスタが高層ビルの内部で『誰にも会っていない』事実は、この場所に起きた異変の存在を確実に証明している。しかし、彼がアークからの通達を信じ切れず、そう尋ねたのはペリーシュの存在の大きさが故になろう。 「我々『シャイン』は要請に従い、皆さんを全力で支援するだけですが」 欧州最大のビッグネームとも称される『黒い太陽』ウィルモフ・ペリーシュの訪日は、アークが最も恐れ続けた最重要懸念事項の一つだった。長らくの究極研究を終えた彼の動作は素晴らしく速かった。使徒が一党を率いて日本を襲撃するのはこれが初めてでは無いが、これまでのフィクサード以上に堂々と日本という国を侵食せんとした彼の存在は決して看過出来るものではなかった。 ペリーシュ一党の上陸箇所は北陸四県。本人の出現位置は新潟都市部。 真昼間に出現する悪魔(マグス)の意味を理解しないリベリスタは居なかった。敢えて社会に恐怖を与える事を自身の描く戦慄のスコアであると考えたあの『混沌』と同じく。ペリーシュの行動原理は何処までも傲慢で示威的だ。間違いなく己が力を誇示せんとする彼を捨て置けば、被害が如何程になるかは想像も出来まい。 「冗談の類なら最高さ。おじさんは今でも、これが誤報だったら良いなって思ってる位さね」 『足らずの』晦 烏(BNE002858)が冗句めいた答えを返して肩を竦めた。 現地での協力者となった『シャイン』が俄かの御伽噺に困惑した気持ちは分かる。だが、残念ながら箱舟の羅針盤――神の目の精度は他ならぬ乗組員が疑いを持てるようなものでは無い。加えて『ヴァチカン』の枢機卿までもが情報の補強に乗り出している以上は、どれ程の最悪だとしてもそれは事実以外の何者でもないという事だ。 「究極研究か。バロックナイツが考えること等――ろくな事ではあるまいが」 「あのラトニャにも匹敵し、多くの厄介なアーティファクトを作り上げた人物、か。 その実力が如何程のものかは分からないが……兎に角、急がなければならないのは確かだろう」 『T-34』ウラジミール・ヴォロシロフ(BNE000680)の言葉に『誠の双剣』新城・拓真(BNE000644)が頷いた。 窓の外の風景が未だに平穏を保っているのは一抹の僥倖と呼ぶ他は無い。悪魔はリベリスタの到着を待っているのか、それとも気まぐれでまだ事件を起こしていないのか――その答えを彼等は持ち合わせてはいなかったが、細い可能性の糸を手繰り寄せる機会が未だ保たれているならば、これは確かに救いになろう。 罠を警戒し、エレベーターは避ける。道中の警戒は『シャイン』に任せ、階段を一気に駆け上がる。ペリーシュの居場所は無人のビルの屋上だ。昇る程に濃密になるある種の予感は行く者の足の鋭さを常に鈍らせようとするものだったが――彼等はそれに怯んでいない。 (……ああ、行きたくない。行きたくないさ。分かってる。だが、それがどうしたッ!) 己を叱咤せねば進めぬ程の無形の圧力を掻き分ける――『不滅の剣』楠神 風斗(BNE001434)は敵を倒せるならば命も要らぬ、そう言うには守るべきものを抱え過ぎていた。弱くなり過ぎ――同時に強くもなり過ぎた。 ビル全体に充満する最悪のプレッシャーを『シャイン』が感じ取れていないのは実力差が大き過ぎる為だ。少なくとも『シャイン』よりは敵の存在に近付く事が出来るアークのリベリスタ達は、吐き気すら催すその重圧の起点が自身等が目指す屋上にある事を痛感し、確信していた。 「……新城さん」 自身の肩をポン、と叩いた拓真に風斗の表情が少しだけ緩んだ。 死の臭いを正しく嗅ぎ分ける彼もこの先に進む事が『正解ではない』事を痛感していた。 それでも拓真は風斗よりは年長だった。 「そうですよね。俺達は勝つ……! 勝つだけだ!」 「ああ。それでいい」 その視野の広さは少なからず前のめりになる風斗を収めるに十分。 しかし、フロアが変われば又空気がズン、と重くなる。 「ふん……」 不機嫌な気配を隠さない 『狂乱姫』紅涙・真珠郎(BNE004921)が退屈気に鼻を鳴らした。 「……成る程、これがウィルモフ・ペリーシュか」 苦笑混じりに呟く 『現の月』風宮 悠月(BNE001450)の柳眉が歪むのも、 「必ず、やり遂げますから!」 誰一人欠けずに任務を果たす事に並々ならぬ使命感を持つホーリーメイガスの『局地戦支援用狐巫女型ドジっ娘』神谷 小夜(BNE001462)の表情に平素以上の気合が漲るのも。 彼等が多くの経験を積んだ練達の戦士達であるが故。 「作戦通りに。お前達は屋上前で引き返して――後はペリーシュの監視の方を頼むわ。 念の為、貸したアクセス・ファンタズムの電源はずっとONにしておく事。何かあれば指示は出すから」 『はみ出るぞ!』結城 ”Dragon” 竜一(BNE000210)の名声は絶大だ。 尊敬すべき有力リベリスタの言葉に『シャイン』の面々が頷いた。敵の並々ならぬ存在感を正しく理解出来ないようでは、この先に待つ戦いで出来る事等無いだろう。アークのリベリスタ達の目的はあくまでペリーシュの真価を情報として持ち帰る事である。確認の目を増やす事はそれ自体が有意義にもなる。適材適所という訳だ。 「世界最強と言っても過言ではない、その力か」 呟いたウラジミールの眼前には魔境と化した屋上と静けさを保つビルを分かつ一枚の鉄扉が佇んでいた。 開けば後に引き返す事は出来ない。さりとて開かない訳にもいかない。引き返す意味が無い。 「……しっかりと、仕事は果たさせて貰おう」 「確実に、果たしましょうぞ」 寡黙なるロシヤーネの短い言葉に『絶対執事』セバスチャン・アトキンス (nBNE000004) が同意した。 退く『シャイン』と征くアーク。待ち受けるのは『黒い太陽』。 「――任務を開始する」 その一言はルーティーンのように変わらない。 「……頑張りましょう」 「ウダーチ」 小夜とウラジミールの短い言葉が戦士達に翼と聖戦の加護を与えた。 運命に抗う者(リベリスタ)のその手が開いた扉に繋がるのは、未来か。終焉か―― ●摩天楼の悪魔 「不遜、不遜。遅参は万死以上に値するぞ。 神なる大魔道(メイガス)究極の研究成果を塵芥如きに見せてやろうと言うのにだ!」 屋上を吹き抜けた寒風が、リベリスタを迎えた男のウェーブがかった前髪を揺らした。 重装の魔道具(アーティファクト)を纏う男がウィルモフ・ペリーシュである事は疑う余地も無い。 頼まれもしない演目を、嫌気がさした観衆に見せ付けんとする様は――成る程、彼の製作した最悪の作品群から抱かれるイメージを全く正しく、臆面もなく肯定する最速の結論であるかのようだ。 ペリーシュは人を小馬鹿にしたような薄笑いを浮かべているだけだ。 構えも無く、戦闘する気配を見せてもいない。しかし…… (これが、バロックナイツ第一位…… バロックナイツと戦うのは初めてじゃないけど……コイツは違いすぎる!) 悠里は対面して一層強くなった圧迫感にその身を震わせる思いだった。 多くの強敵と相対した彼だからこそ、臆病な彼だからこそ肌を突き刺す危険を誰より強く自覚している。 「待っていた、という訳ですか。『黒い太陽』を待たせる等、私達位のものなのでしょうね」 静かな口調で皮肉を述べた悠月にペリーシュは事の外上機嫌に笑って見せた。 彼女の視線は油断無くペリーシュの全身に注がれている。彼の身につける、或いは周囲に浮く道具の一つ一つが『使いこなされる』彼の作品だとするならば、分かっていた事ながら状況は暗澹たるものだ。 例えば黄泉ヶ辻京介と『狂気劇場』一つをとってみた所で、リベリスタにとっては難敵なのだ。『全身をペリーシュ・シリーズで固めたウィルモフ・ペリーシュ』なるものが示す意味は火を見るより明らかと言える。 「その聖杯が『究極研究』ですか」 「如何にも。期待してくれて結構だ。 小生の予定を台無しにしてくれた諸君等へのささやかな返礼に『至高』を御覧入れようと思ってね!」 何より最大の問題は彼が手にした小さなカップだ。聖杯(きゅうきょくけんきゅう)が並のアーティファクトと同程度であると考える事は、どんな希望的観測を働かせた所で出来はすまい。 「それが諸君等塵芥に差し上げるせめてもの評価という訳だ。 他の使徒(かずあわせ)共を始末して、勘違いしたルーキーにはいい薬になるだろう?」 「ふん。日本海は流石じゃの。何ぞ若布が喋っておる」 息を吐くように繰り出されるペリーシュの嫌味に真珠郎が吐き捨てた。 ねちりとした口調とやや甲高い声が否が応無くリベリスタ達の不快感を煽り続けている。 もう一言も喋らせず、黙らせてやりたいという感情を彼等は必死で押し込めざるを得なかった。 リベリスタの任務は『究極研究』の正体を探る事である。ならば。 (見せてくれるというならば、最良だ。 奴の実力はどの程度か見極めねばなるまい。それが俺という物差しでどの程度測れるかは解らんがな――) 頷いた拓真の思考は、リベリスタ達の共通認識だ。 ペリーシュは持ち前の神域を自称する傲慢さと力を頼りにリベリスタ達を待っていた。 彼がこれより与えんとするのは確かな恐怖だろう。絶望だろう。しかし……それはリベリスタ達にとって或る意味で望む所なのだ。それを越えなければ勝利が無いと言うならば。正面突破する以外に道が無いとするならば。 「少なくとも、先人(ラトニャ)から学ぶ心算は無いようだねぇ」 「――ハ! 小生の自信が命取りになるとでも?」 「そうとまでは言わないさ。錬金術師殿の大いなる業(マグヌム・オプス)もいよいよ大詰めなのは間違いない」 烏はマスクの下で口角を僅かに持ち上げた。 もし、ペリーシュが極めて冷静で慎重な、例えばケイオスやモリアーティのような男ならばアークの勝ちの目は殆ど消えたと言える。だが、彼は皆がそうであると考えていた通り隙だらけだ。己が研究の成果を吹聴したくてたまらない――称えられ、畏れられたくて仕方ない子供めいた感情を持っている。 七百年以上の時間を重ねたにしては余りにも未熟な精神性は天才が故の幼稚さか。これは、この場で多くの情報を得ようとするアークの――最終的には彼を撃墜せんと考えているアークにとっての朗報にはなる。 お喋りに興じるペリーシュにリベリスタ達が付き合うのは何らかの情報を得る為である。 そして、こんな時――実に晦烏は頼りになる。 「黒い太陽、黒化(ニグレド)から白化(アルベド)に移りいくわけで…… 死と再生を経て神をも超える力を手に入れるわけかねぇ。巻き込まれる身としては迷惑千万だな」 「マグヌム・オプス――何だ、君はカバラにでも造詣があるのか」 「錬金術士殿のような専門職には及ばんさ」 果たして少し目を見開いたペリーシュは興味津々といった具合に烏を見ている。 ニヤつくその表情を見れば、彼がリベリスタ達をまともに敵として扱っていないのは明白だ。 これまでにも尊大な敵には数多く会ってきたリベリスタ達だが、これ程の人間は他に居ない。強いて言うならばラトニャ・ル・テップ位のものだが――アレはそもそも人間では無かったのだから。 (キース君がやられたって話は……さて……) ペリーシュと談笑の構えを崩さずに、あくまで烏は魔術知識と直観による捨て目を働かせている。 チェネザリ枢機卿によればペリーシュは欧州出立前、『魔神王』キース・ソロモンを退けているという。争いの詳細は定かでは無かったが――彼はそれが何らかのヒントになる可能性はあると踏んでいた。 「自分の最高傑作ができたというところかね?」 「諸君等如きの理解に及ぶレベルとは思わないがね!」 ウラジミールの問いにペリーシュ。 「ラトニャ・ル・テップ……神を超える事がお前の終着点だったのか」 「アレだけに限らんよ。小生は文字通り唯一無二の神になるのだ。その資格を有する唯一の存在なれば」 「ボトムを超え、遥かな上層を超えか。果てが無いな」 ペリーシュの語る遠大な理想は或る意味で拓真の武の道に近い。成る程、性質気質こそ全くの逆なれど、自身が問われても唯一無二以外のゴールは無い。ならば、彼の目的は不明確ながら納得出来ないものでは無かった。 「お前程の力の持ち主が何故『願望機』を求めたか」 「……ふむ?」 「だって、そうだろう。お前は人間の持つ願いの大半を独力だけで達成出来る」 「然り」 「つまり、お前の研究は――お前が『お前以上の力を得る為のもの』だ」 悠里の言葉にペリーシュは「ほう」と感嘆の声を上げた。 ウィルモフ・ペリーシュの叶え得ない力を創成する為の研究。様々な手段はあるだろうが、悠里の脳裏にはあの塔の魔女が口にした一つのフレーズが引っ掛かっていた。『一番手っ取り早い手段は、他人の力を奪う方法』。 真偽は知れないが、悠里はペリーシュの真の目的を『上位世界を含めた全ての超越存在を支配下に置き、究極の自身を創生する事』と見た。それは殆ど直感のみの類推だったが、ペリーシュは悠里の言に一定の評価を与えたように見えた。 「大したコメディアンだな」 一方で嘲笑を浮かべ、見下すように冷淡な視線を投げたのはユーヌだった。 「ネタを温め温存し、鈍亀故に出遅れる。滑稽さでは世界一だな。ああ、欠陥品しか作れない男としてもか」 見え透いた安い挑発――と言うよりはユーヌにとっては平常運転程度でしかない毒舌だが、その台詞に薄笑いを浮かべていたペリーシュに若干の変化が生じていた。 「小生の作品は完璧だとも」 彼の言葉に苛立ちが混ざっている。 「何時! 如何なる時も! 小生における失敗作があったとしても――凡百には余りある宝ばかりだったとも!」 芸術家を自認するこの男は、己の価値観を絶対のものと考えているのだろう。多くの気難しい作家がそうであるのと同じように、作品への批判は彼の琴線を特に揺さぶる意味を持っていると考えられる。 「これだから凡百は焼却するに限る! 己が感性の低さを棚上げして、崇高何たるかを全く理解しようとしない。 まぁ、いい。言葉遊びが永遠の平行線ならば、後は実践が全てを物語る。諸君等は唯光栄に震えたまえ!」 一方的な宣告が遠雷のように轟いた。 息を呑み、咄嗟にバックステップを踏んだユーヌを庇うように竜一が一歩前に出た。 ペリーシュの全身から生じる黒い圧力は物理的な威圧となり、リベリスタ達に吹き付けている。 「気をつけて下さい!」 小夜の警告の声がこれまでにない緊張の色を帯びている。 「これは……並大抵じゃありませんよ……!」 「どうやら、本番のようですな……!」 鷹揚なるセバスチャンの声が幾らか硬い。 唯、大魔道が気分を害しただけで――異質に変わった屋上の空間はまさに運命の処刑台のようであった。 何れにせよ、状況が不可避であった以上、ユーヌの言葉があろうと無かろうと遅かれ早かれだ。 リベリスタ達はペリーシュの変化にすぐさまに戦闘態勢を整えている。最早問答が意味を成さないと判断した彼等は――不快気に舌を打った魔道士(メイガス)に全力の先制攻撃を叩き込まんと動き出していた。 「御託ばかりで聞き飽きたわ」 相手が何者であろうと一つも緩まず、一つも変わらない。 真珠郎はかつて神(ラトニャ)にも呆れられた程の筋金入りだ。 「正直ヌシなど興味はないが、殺す理由がある。命日の独演が済んだなら――ヌシは疾く去ね!」 獣の咆哮のような苛烈な飛び込みは、最悪の敵を前に――尚更その思い切りを増していた。 全身に殺気を漲らせ、赤い瞳を全開に見開く彼女は空気を焦がすような怒りと不快感を隠し切れない。隠していない。 「虚言の王。我の前で、その名を名乗って良いのは、後にも先にもただ一人――!」 一声と共に両の手に備えた魔刃が飛沫のような無数の刺突を魔術師目掛けて繰り出した。 真珠郎にとっては或るフィクサードこそが『虚言の王』。偽者と呼ばれた名もない、名も知れない『つまらないフィクサード』は彼女にとってあくまで特別な一人だった。敵を愛せば死ぬより他無い。鮫のような、獣のような真珠郎は――相手を喰い殺しながら、誰より深く情を向ける『面倒臭い女』だった。 「何の事だか」 だが、ペリーシュはにべもない。 誰より早く仕掛け、繰り出された真珠郎の一流の技が彼の目の前の空間で全て弾き飛ばされた。 彼は何かを詠唱した気配は無い。但し――背後に浮遊したアーティファクトが七色の光を放っている。 「チ」と短く舌を打った真珠郎が態勢を低くして着地する。しかしながら、彼女とて――リベリスタとて、魔術師然としたペリーシュが何ら防備を無く敵の前に立つとは思っていない。彼が当代随一のアーティファクト・クリエイターであるならば尚更の事である。 「驚くにも値しない。手垢のついた手品だな?」 然り。全く動じないユーヌの言う通り。マグメイガスのルーン・シールドは物理攻撃を弾き飛ばす力を持っている。ペリーシュが凡百と罵る術士ですら到達する術程度で怯むような使い手はここには居ない。 「――通じないなら、別の手を取るまでだ」 「では、珍しい手品でも見せようか?」 ユーヌはペリーシュの軽口に取り合わない。高速で印を切った彼女は素晴らしい技術で高等術式を組み上げる。 式符・千兇は東洋の魔術たる陰陽道の流れを汲む鳥葬の殺人術である。 放たれた符が濁流の如き鳥に変わりかけた瞬間、 「“静まれ。王の前故に”」 ペリーシュが短く言葉を発すれば、符は元の紙に姿を戻し力無く地面に舞い落ちた。 「――――ッ!?」 表情を凍らせたのは、当然ながらユーヌを含めた術士達である。 「マジック・キャンセレーション!?」 「冗談きついぜ」 高い魔術知識を有する小夜は驚愕に目を見開く。 苦笑した烏は咄嗟に何が起きたかを理解した。そしてそれは深淵の術を知る悠月も同じ事である。 だが、彼等が知る対抗呪文という概念は、魔術師間で概念としてだけ存在している御伽話の出来事である。 『理論上は』術者の干渉力を上回る干渉力をぶつける事でその効果を消滅、或いは改変する事が出来るとされるが、正式な術者の干渉力を外部の人間が打ち破る事等、魔術師の常識からすれば冗談にもなりはしない。 空間転移にも言える事だが、理論上存在する事と実行してみせる事では天地以上の差があるのは明白だ。 「別に小生の作った術では無いがね。烏殿(ぱうるきょう)の得手だったか。 インヤンマスター、ホーリーメイガス、マグメイガス……偽者ばかりだ。真の『メイガス』は小生のみ。 ルーキーが極めた気になるのを、アデプトは態々訂正して回りはしないがね!」 ともあれ、彼の語る人物とロジックの方は不明ながら――生じた状況は極めて厳しい。 もし仮にペリーシュが魔術と呼ばれる神秘的奇跡の全てを完封出来るとするならば。そして、対物理攻撃に万全の備えを持っているとするならば。これは難攻不落と呼ぶ以外無い、最悪の敵になる。 「何、まだまだ試す手段は山とある」 不敵なるは、拓真。 一筋縄で行く敵と思えば、今回程の話にはならない。 彼のBroken Justice、glorious painの両刀が強烈なる打ち込みでペリーシュを狙う。 破邪(ブレイク)の力を秘めたこの一撃もアーティファクトの前に弾かれるが、 「その通り! まだまだ、話は一つも決まっておりませんぞッ!」 セバスチャンも彼に続き、一声吠えて、パイルバンカーによる一撃をペリーシュに見舞った。 重い一撃はアークのリベリスタ達のものにも増して空間を抉り抜く。その勇名に違わぬ強烈な攻撃が空気ごとペリーシュのアーティファクトを軋ませたように見えた。 「――! 凪聖四郎の『魔力障壁』……!」 「成る程、そっちの原理はあっちに近いって訳か」 「はん――叩けば壊せるなら、大した問題でも無かろ」 一定のダメージを吸収する防備システムは、あの逆凪末弟・凪聖四郎の術に似ていた。これまでの経験で彼を良く知る悠月と烏は即座に二つの状況を結び付けた。真珠郎は我が意を得たり、まるで頓着していない。 「この阿呆は、日本を滅ぼすつもりじゃろ。ついでじゃ。あれの守りたかったモンくらいは守ってやる」 ペリーシュが「くだらぬ」と蔑む理由の一つ一つすら、真珠郎にとっては命を賭けるべき価値になる。 もう二度と戻らない黄金めいた時間は、彼女の刃を何処までも研ぎ澄ますに十分な価値があった。 「命を惜しむな。刃が曇る」 「貴殿とこのように戦える事を名誉に思うよ」 「此方こそ。主の借りを返すのも従僕の務め。ならば、勝利して酒でも酌み交わそうではありませんか」 「ウォトカでもいいかな?」 ウラジミールの唇が笑みを作る。 「お前の好きにはさせない!」 底知れぬ敵を前に挑み続ける戦いは、極度の精神力を必要とする。だが、気力を充実させた悠里は表情の一つも変えずリベリスタ達の『猛攻』を観察するペリーシュにも怯まなかった。 「僕が! 僕達が! 境界線だ――ッ!」 目にも止まらぬ突きが蔦の如く氷鎖を放ち、ペリーシュを襲う。 ダメージが通じぬならば、動きを縛る鎖はどうか。果たしてペリーシュはこれを回避する動きを見せた。 氷気は無残にも消滅したが、少なくとも彼は全ての攻撃を無視出来る訳では無いらしかった。 「成る程、小細工には中々長けるらしい。実に弱者の戦術だが」 然して面白くも無さそうにペリーシュが言った。 「数十倍の年月の先を往く遥かな先達。ルーキーとしては、視るだけで得る物がありますが…… だからと言って、怯え、手をこまねいているだけである必要はありますまい?」 「生意気なルーキーだ」 通用するかは分からねど、それを探るのがリベリスタ達の本懐だ。 悠月の高速詠唱が組み上げたのは終歌の名を冠する呪い歌。 彼女がイメージするのはペリーシュとアーティファクトを纏めて撃ち抜くイメージだ。 「“静まれ。王の前故に”」 「……ッ!」 呪力の雲散霧消を理解し、彼女は唇を噛みしめる。 魔術王を名乗るペリーシュに神秘攻撃は通じないのか――彼女は一瞬、そう考えたが。 「……違うな」 「……違う、とは」 目を細めたユーヌが言った。 「完全なキャンセルじゃない。さっきの私は発動しかかった。今の悠月のはそれも無かった。つまりそれは――」 「……! 『正しく対抗呪文』という事ですか!」 素晴らしいまでの実戦経験は全ての不明な状況に戦闘論理をもたらしている。 ユーヌと悠月の言は仮説に過ぎないが、ペリーシュのマジック・キャンセレーションは術者との勝負だ。つまる所、使用者の術と対抗呪文の出来での勝負になるならば――確実に何時か水は漏れる。僅か十一人での攻勢では足りなかったとしても、アーク総力を挙げる戦いならば、或いは。 「おおおおおおおおおお――!」 風斗が勇猛に吠えれば、手にしたデュランダルは赤い輝きを強くする。 愚直なまでに一直線に彼が繰り出した全力全開にペリーシュの魔力ビットの一つが弾け飛んだ。 「……甘く見るな、ウィルモフ・ペリーシュッ!」 吠える風斗の一声は、リベリスタ全員の心の声を束ねたかのようだった。 風斗は数え切れない位に傷付いてきた。 数多くの『悪魔』をその心に焼き付け、時に敵わない無力に心を痛め。しかし、その悉くを越えてきた心算だ。越えていく心算だ。 「戯言と謗るなら、謗れ。それでも俺はお前を許さない!」 風斗の啖呵はまさに喝采の勇者である。 ペリーシュが一連の攻撃で動いたのは悠里の放った氷鎖をかわす為の一歩のみ。 短く喉の奥で笑ったペリーシュはリベリスタ達の連続攻撃にも余裕の顔のままだった。 「甘く見て等、居ないとも」 酷く意地悪く表情を歪めて彼は言う。 「諸君等の評価は適正値だ。最初から変わりなく――『塵芥』」 ●聖杯(ブラック・サン) 「いい加減にして欲しいもんだねぇ」 嘯いた烏の銃撃がペリーシュを襲う。 彼の手にした聖杯を彼は本体と思っていなかった。 目の当たりにするまで正体の掴めぬ怪物を――彼はその目に焼き付ける為にここに居る。 「純粋な魔術とは言えねーし、コイツはどうよ!」 全身の闘気を得物に溜めた竜一が力の限りに一閃する。 渦を巻いて飛来する衝撃(アルティメット・キャノン)にペリーシュは対抗呪文を唱えない。漆黒のマントで半身を隠すように防御の姿勢を取り、このダメージを軽減した。 「これは効いたみたいじゃん? 『塵芥』の攻撃でも」 口元に笑みを浮かべる竜一は、意図的に挑発めいてそう言った。 先の台詞とこれまでの状況を合わせれば、ペリーシュがキャンセルするのは自身に向かう『遠距離系の術系スキル』のみであると推測されていた。何を考えているのか、ペリーシュはここまで攻めの姿勢を見せていない。パーティの見極めんとするのは聖杯である。攻勢を続けた所で、ペリーシュを撃破する目が殆ど存在しない以上、余力のある内にそれを目にする必要があるのは明白だ。 「……」 竜一の視線にコクリと頷いた小夜はパーティの要である。 彼女の防備には最も堅牢であろうセバスチャンが当たっている。パーティが為すべきは聖杯の発動後の生存だ。 一口に言う生存、に重みを付すのはペリーシュが現実に見せている異能なのだが。 (それでも、何でも……私達は生き延びなければなりません……!) それを果たす事こそが自身の務めであると、仕事であると小夜は考えていた。 情報を持ち帰るのが最上だ。しかし、一瞬の油断が『全滅』なる悲劇を招きかねない事を彼女は痛感している。 魔術知識を持つ小夜はウィルモフ・ペリーシュなる人物の実像を嫌という程分かり過ぎていた。例えば魔術師であっても、キース・ソロモンのような戦士とは違う。例えばケイオス・“コンダクター”・カントーリオのような専門家とも違う。ウィルモフ・ペリーシュは全ての魔術を完璧に備えている。全てに専門家で揺ぎ無い。 可能不可能であれば、到底可能とは思えない奇跡の実現が意味するのは最大最悪の攻撃力である。 自身の視線の中で刻一刻と存在感を増す聖杯に溜められた呪いの存在に、小夜が気付かない筈は無かったのだ。 「……その実力に敬意を表そう! 『挨拶(プリヴィエート)』だ!」 聖気を帯びたウラジミールの一閃がペリーシュのビットを又一つ弾いて壊す。 隆々たる肉体に戦士の誇りと退かぬ強さを備えた理想的な軍人は真っ直ぐに悪魔の姿を見据えていた。 「……逃がすかッ!」 それでも幾らかは攻撃を嫌がり始めたペリーシュの様子を風斗は見逃さなかった。防御の限界があるならば、それ以上の力で打ち抜くまで。最もデュランダルらしい気質を備えた一本気な青年は――折れぬ剣。 存分に振るわれるその威力は、此の世の無明、此の世全ての悪――その全てを討ち果たさんとするかのような『崇高な青臭さ』に満ちている。 「チッ……だが、そろそろか?」 面倒そうにこれをあしらうペリーシュは凄絶な猛攻を受け切って、漸く「始めるか」と言い放つ。 これまでの戦いを『始まっていなかったもの』のように言う彼は、その全身より絶大な魔力を放出した。 彼は『聖杯』を使う準備を進めていたらしかった。 「……やっぱり、『聖杯(それ)』かね……!」 圧力にやや苦し気な声を上げた烏が目にする黒の杯はペリーシュの魔力の中心地。 この期に及べば、その発動が何を意味するかを――分からない人間は居ない。 (……カルネアデス始め試作品達は人格を有していた。 願望機の機能の制御に人格が要るのだとすれば……本人制御の為の『悪辣ではない人格』も……!) 遂に発動せんとした強烈な魔力を渦巻かせる聖杯に悠月は念話でのコンタクトを試みる。 それは不明の状況に対する賭けのようなアプローチに過ぎなかったが―― ――貴方の名は―― 『男』とも『女』とも知れない何かの知性が微かに彼女に触れたのは事実だった。 だが、それまで。 「――さあ、見るがいい。本物の『黒い太陽』を!」 ペリーシュの一声が悠月の注意を、意識をさらった。 リベリスタ達が思わず見上げたのは空。聖杯より飛び出した黒色の影が太陽を黒く喰らっている。 「黒い太陽、黒化(ニグレド)から白化(アルベド)に移りいく……皆既日食!」 「太陽と月の皆既蝕が西洋で黒い太陽と呼ばれていた筈…… つまり、これが異名の由来……不吉の象徴ソル・ニゲルという所か……!」 烏と悠月が乾いた声で呟いた。 外を歩く人々が、ビルの窓から黒い太陽を覗く人々がざわざわと騒ぎ出す。 『アレは、一体……!?』 「……『黒い太陽』だ」 アクセス・ファンタズムから漏れる慌てた『シャイン』の通信に竜一が言葉を返した。 スローモーションのような時間。破滅の訪れは、一瞬。 ――黒い太陽が膨張し、黒光を眼窩の世界全てに放った。 強烈な光に目を開けていられる者は居ない。 魂を根こそぎ持っていこうとするような強烈な圧力にリベリスタ達は意識を保つのに必死になった。 黒い閃光が止んだ時、屋上には十一人のリベリスタと一人の悪魔が立っていた。 それは、何一つ変わりない光景である。 この街には、十一人のリベリスタと一人の悪魔だけが立っていた。 それは、絶望的なまでに最悪の光景だった。 ●ダズビダーニャ 「もう誰も、死なせない! そう、思ったのに!」 小さな掌で救い切れる全てを救ってみせる――慟哭する悠里はそう考えていたのに。 死にたくない死にたくない死にたくない死にたくない! だけど、死んでほしくもない! それなのに、多くは失われた。これからも失われようとしている! 楠神風斗は人生で初めてと言っていい位に――『悪』を目の前に確かな恐怖を覚えていた。 目を見開いた風斗の視界の中でウィルモフ・ペリーシュは並々と液体を湛えた聖杯を目線より上に持ち上げた。 元の輝きを取り戻した太陽に暗黒の液体をかざし、それから一息にごくりと飲み干したのだ。 「……不味い。不純過ぎて、こんなもの。キース・ソロモンの一滴にも及ばん味わいだ」 「……クソ、クソ……ッ!」 凍りついた風斗を自身の怒りが解放した。 恐怖による凍結は激しい怒りの炎で直ぐに消し飛ばされたのだ。 リベリスタ達の判断は早かった。 最早、この場に留まる意味は無い。自身等が生きていたのはペリーシュが聖杯を向けていなかったからに他ならない。その性能に対して正しい情報を十分に得たとは到底言えないが、残れば今度こそ確実に殺される。 それは最早疑う余地が無かった。 「――皆さん!」 この時を待っていた。恍惚と自身の事業に酔うペリーシュに構わず、小夜がデウス・エクス・マキーナ――機会仕掛けの神の救済をリベリスタ達に降り注がせた。 それで体力と気力を取り戻したリベリスタ達は即座の撤退に移り出す。 (得た情報は持ち帰る事が大事だ。持ち帰れなきゃ、なんの意味もないってな……!) 頷いた竜一がビルの屋上からその身を投げた。悠月も、拓真も、烏も、小夜、風斗、悠里も然り。 リベリスタ達は危険過ぎるこの戦域から離脱を試みていた。 それは的確な判断だった。『全滅だけは』絶対に回避しなければならない事態だからだ。 もしそうなれば、全ての犠牲は――痛みは悲しい程に無に還る。 「生きてさえいれば、チャンスはあるというものだ」 「……逃がすと思っているなら、相当にめでたい連中だ」 ウラジミールの言を嘲笑するペリーシュをしかし、真珠郎が遮る。 「誰が逃げるか、阿呆めが」 一先ず屋上に残ったのは殿とも言うべき四人。 言わずと知れたウラジミールと真珠郎、 「まったく自己陶酔型の馬鹿相手に無駄に散らす命はないんだがな」 こんな時でも敵を鼻で笑うユーヌ。 「皆様の前に退けば、私のみならず『オルクス・パラスト』の名折れというもの」 そして、口髭を指で扱いてみせたセバスチャンである。 敢えて危険な殿を受け持ったのはウラジミールとユーヌ。 真珠郎はやや事情が異なり、彼女はペリーシュを打倒する心算を一秒たりとも崩していない。 セバスチャンがこの場に残った理由は『借りを返す事』。 かつて、ラトニャ・ル・テップとの戦いで死すべき運命にあったシトリィン・フォン・ローエンヴァイスは、イセリア・イシュターなるリベリスタの英雄的献身によって救われた。セバスチャンはあの日より、自身の身を賭してでも、これに報いる覚悟であったから。 「……たった四人で小生が止められると思うか?」 「たった四人? 一人でも十分じゃ」 全身の毛を逆立てた真珠郎の運命が青く燃え上がる。最も純粋に戦いの欲求に身を浸すに到った――アークの任務を『終えた』彼女は凄絶なまでの殺意を帯びている。 「思い上がりを正すとしよう」 ペリーシュの姿が消えた。吠えたセバスチャンのパイル・バンカーがペリーシュを前に砕け散る。 絶叫して腕を抑えた彼の体に伸ばされたペリーシュの手を辛うじて――ウラジミールの一閃が阻む。 「……貴殿との約束は、まだだ」 「そう、でしたな……」 致命的なダメージを隠せないセバスチャンがヨロリと姿勢を戻した。 ウラジミールはこの戦いに轡を並べるのが彼である幸運を幾らかだけ天に感謝した。 (……貴殿とこのように戦えた事を名誉に思うよ) 言わぬ言葉は二回目だ。 万感の想いがウラジミールの胸を過ぎった理由は――語るまでも無い。 何と言う苦境か。 何と言う絶望か。 しかし、彼は折れる人間では無い。今までも、これからも。今日も、『明日』も! 「我を通す。牙を通す。相手が何だろうと。一位だろうと。今、此処で。喰い殺す!」 真珠郎が仕掛ける。ユーヌがこれを援護する。 ペリーシュはこれを高らかなる否定の嘲笑で迎え撃つ。 「終わりの時間だ、ルーキー諸君!」 それは真昼に訪れたNight Mare。 真珠郎の放った鬼札さえ、一顧だにしない悪魔は――その力が長く何度も続くものでない事を理解していた。 運命を焼き尽くし、命も要らぬと喰らい尽いた真珠郎に手を焼いた悪魔は『工房』の作成へと意識を変えた。 しかし、アーク本部に遅れて戻ってきたのは彼女とユーヌの二人だけ。 誰からも信頼された寡黙なるロシヤーネと、オルクス・パラストの絶対執事。 長くアークを支えた重厚なる二人の戦士が戻ってくる事は、ついぞ無かったのである。 |

| ■シナリオ結果■ | |||

|

|||

| ■あとがき■ | |||

|

|||