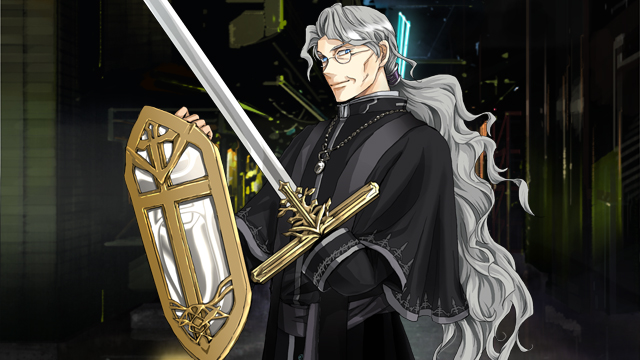

「全く――益体も無いとはこの事ですか」 暗い路地裏は『つい先程までの』騒ぎが嘘のように静まり返っていた。カラースプレーでも吹き付けたかのように乱雑な赤に染まる現場は些か自己主張が過ぎる程にヘモグロビンの独特な臭いを際立たせている。『血の海』と呼ぶべきその場所には幾多の人間のパーツが転がっており、『博愛主義を持つ男』の眉を顰めさせるには十二分であった。 「我が同郷のしでかす事ながら……思い切ったものだ」 失われた左腕に直接『生えた』剣から血糊を振り払い、男は深い溜息を吐き出した。身に着けた夜色のカソックこそ夥しく流れた血に濡れ汚れていたが、どれ程までに『斬ろう』ともその輝きを全く失う事がないその魔剣は何事も無かったような白銀を保っている。 しかし、この場で起きた惨劇は紛う事の無き事実に相違ない。 「否が応無く降りかかる火の粉は――歓迎出来ませんね」 呟いた彼の足元には燕尾服を着た男の死体が転がっている。厳密に言えばこの場にあった唯一の『元生者』であった彼の顔は『信じられないものを見た』かのような恐怖の色を浮かべたまま永遠に凍り付いている。血塗れた唇の端からでろりとはみ出すその舌は最早語る言葉を持たない。永遠に。 十分足らず前に始まった戦闘は『指揮者』も『第一弦楽器(バイオリン)』も『奏者』も予想し得ない結末を迎えたのである。尤も知らぬはイタリアからの異邦人ばかりであり、或いは逆凪もアークもこの話を聞いたならば楽団員の『不運』に同情したのやも知れないが。 「――好むか好まないかで言えばこれは些か業腹を禁じ得ない」 男は死を汚す術(ネクロマンシー)への強い嫌悪を隠せなかった。それそのものさえ気に入らぬのに、自身を殺して死の尖兵にせんという発想にはハッキリと虫唾が走るのである。 かつて信仰とは男を男足らしめる代え難い光であった。 人間の世の全てに絶望し、やがては目に映る者全てを憎む――そんな『死に到る病』に侵されていたとしても、信じた神の姿がかつてと姿を変えたとしても、どれ程までに自罰的な自身が自身を貶め、忌避したとしても。彼は――パスクァーレ・アルベルジェッティの一部は今夜も聖職を司る『信仰者』のままであった。 遠くから人の声と気配が近付いてくる。これ以上、望まぬ騒ぎに巻き込まれるのは御免とばかりに神父は闇の中に跳躍した。 (……どうしたものか……) 日本に降って沸いた災厄を彼は何とも思っては居なかったが―― (――私の『復讐』を邪魔させる訳にはいきませんが、さて) この極東の闇は私のものだ、と。夜に唯、底冷えの殺気が滲んでいた。 |