<大晩餐会>闇路を辿りて到れよ現

|

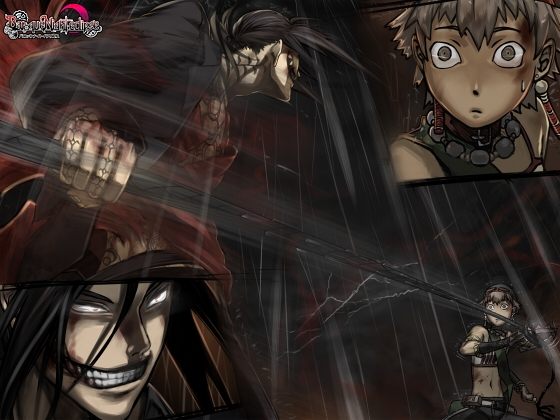

● 四国でも指折りの栄えた街、そこに灯るのは明かりではなく赤であった。 血の匂いが、各所で燃え盛る炎の匂いが、死の匂いが、街中に満ちている。 夜間でも賑わうはずの繁華街、未だ眠らないはずの街が――永久の眠りに就き始めていた。 異形の出現と橋の封鎖で日常から切り離された街が辛うじて保っていた『平穏』は、今、ひとかけらも残さず蹂躙されようとしている。 「――今更、俺が何か言う必要があるのか?」 嘗ての『裏野部』首領、今や『賊軍』首魁である裏野部一二三はそう笑った。 彼が身に宿した『凶鬼の相/蛇比礼』がこれまでにない程に力を蓄え、同時に欲している事が『蜂比礼』を刻まれた者にはそれこそ手に取るように分かる。 此処まで着いて来て、分からぬ筈もあるまい。 捧げよ、我らが新たな『神』に多くの贄を。 悲鳴に断末魔、解放された異形達は封じられた永き時の恨み辛みを晴らすかの様に猛り狂う。 哄笑に歓声、欲望を解き放たれた簒奪者達は翻る反旗の下でささやかな幸福を踏み躙る。 その全ては、裏野部一二三と言う男の為に。 この程度では足りない。もっと。もっともっともっと。 四国を死国に変え果てて、喰らい尽くせよこの国を! ● モニターに映るのは雷雲だ。 無数の人々の死体だ。真っ赤に染め上げられた、日常の残骸。 「――はい、皆さんのお口の恋人断頭台ギロチンが状況をお伝えします。……今は『賊軍』と名乗る元裏野部の勢力が、四国に集い行動を開始しました」 そう告げて『スピーカー内臓』断頭台・ギロチン(nBNE000215)は深い溜息。昨年末に裏野部一二三によって生み出された『ヤクサイカヅチノカミ』、意志を持った神秘の雷雲は四国を覆い、航路と空路を断ち切った。同時に賊軍は本州と四国の連絡橋三つをも手中にし、『この国』から隔絶させた。 「四国のみでも見過ごす訳には行きませんが、力を得た裏野部一二三が望む事はそれだけではありません。『その程度』で収まるはずがない」 モニターの惨劇。四国全てを地獄絵図に変えたとしても、まだ足りない。 四国はただの晩餐に過ぎない。喰らって力に変える贄に過ぎない。 「一二三は四国の各地に『蜂比礼』と呼ばれるアーティファクトを刻んだ部下を配置し、大虐殺を行わせます。彼らの負の想念は蜂比礼を通じて一二三に送られ、それがまた彼の力となる。……当然ながら、多数の人が殺されれば殺される程、一二三は強力化します。手が、付けられなくなります」 一度、目を閉じる。 そうなれば叛旗は大きく翻り、本州への侵攻も始まれば混乱は手の付けられない程に加速するだろう。 四国に散るのはフィクサードだけではない。一連の騒ぎで封印を解かれたアザーバイド『まつろわぬ民』達も賊軍の一員として虐殺に参加する。 攻撃に転ずるにも、『ヤクサイカヅチノカミ』の階位結界に阻まれ通常の兵器では手を付けようもなかった。 だからこそ――リベリスタが出なければならないのだ。 「彼らは軍と名乗ってはいますが、内実はフィクサードとアザーバイドの雑多な集まりです。彼らを纏めているのは、一二三個人の力に他ならない。彼が死ねば、瓦解は間違いありません」 代理が立てられようはずもない。 これを為したのは、『裏野部一二三』という男なのだから。 「ですが、全戦力を一二三に注ぎ込むことはできません。先の通り彼の部下は各地で虐殺を行う。それを止めなければ、結果として一二三は強くなります」 だからこそ、一二三の元へ行く者は厳選されねばならない。 相対した時の負の想念さえも喰らわれる事を思えば、単純に数で押す訳にもいかなかった。 「なので、この場に集って貰った皆さんに向かって頂くのは、『嗤笑』露原ルイの所となります。彼はその身に『蜂比礼』を刻み、一般人を虐殺する事で一二三に力を送っている」 映し出されたのは、頬にギザギザ歯のタトゥーを刻んだ男。 全てを見下したような目で、嗤っている。 「……ルイは癒し手です。常に庇い役のクロスイージスと魔力供給役のプロアデプトを傍に置き、長期戦となってもじわじわと追い詰める事に長けています。『蜂比礼』の更なる強化も受けた今、決して楽な相手とは言えないでしょう」 だとしても、ルイを放置すれば行われるのはこの虐殺。 一二三の性向を知り、躊躇わずその後を追った『忠実なる部下』が思いとどまるはずもない。 「恐らく激戦区となります。なので、アークから派遣できる人員は限られる。ただ、この場には賊軍の動きをよく思わない他各派フィクサードがいます。無理に共闘しろとは言いません、ただ――利用してください」 四国入りした彼らは、基本的に精鋭だ。凡その状況も把握している現状、『敵の敵は味方』とまではならずとも、アークに仕掛けて無闇に敵を増やす真似はしないだろう。 だからうまく彼らの戦力を利用して、切り込むのだ。 「どうか皆さん。この未来を、嘘にして下さい。皆さんにしかできない事だと、ぼくは思います。けれど、どうか――無事で、帰ってきてください。お願いします」 いつものように、薄ら笑って――フォーチュナは、深く頭を下げた。 ● 建物が燃える音がする。人が燃える臭いがする。 炎に巻かれ慌てて飛び出してきた男の、女の、子供の、頭が爆ぜた。 空中でけらけら笑っている射手達は、それこそゲームの如く得点を競っているのか。 ナイフで地面に張り付けられた男は虫の息だ。こちらを見詰める目は、恐怖に染まっていた。 「別にハデなのが好きな訳じゃないんだけどねーぇ?」 けけけけけけけ。 騒乱の中、露原ルイは嘲笑う。耳元の怨嗟の声も、精々BGMにしかならない。 その光景は、裏野部に生きる男であっても非日常と言うべきものだった。 司法の目を掻い潜り、無法と外道を行っていたとしてもこんな殺戮は起こせない。 闇には闇の秩序があり、抜け出せない枠が存在した。 別にそれを厭った事はない。枠の中で好きに動けばいいだけだ。どうせ大それた望みもありはしなかった。 金はあればあったで便利だが、アレは大量に持った所で意味がない。金は手段であり、目的ではないからだ。骨壷に宝石を詰めて喜ぶ趣味はない。 女は別に悪くはないが、元より趣味は嫌がるのを捩じ伏せる事だ。どんなに気に入ったとしても、相手の命が長くは持たない。 酒や食い物にもそこまで興味はない。味は良いに越した事はなかろうが、三食全て満たされたいとまでは思わない。食う為だけに生きるなら何ぞ人に生まれた意味があろう。 薬は論外だ――あれは無駄に思考を鈍らせる。裏野部には珍しく、ルイは部下にも薬を禁じていた。他者に使う分には幾らでも使って構わないし金の素としては優秀だが、自ら使って馬鹿が更に馬鹿になってどうするのか。 詰まる所、ルイは人生を楽しんではいたが、大望はなかった。 好き勝手やって、三十まで生きれば万々歳。その程度だ。 だからこそ――裏野部一二三という存在は、酷く好ましかったのかも知れない。 強い力を持ち、それでも未だ足りぬ野望を抱くその男が。 愛ではなく、忠誠ではなく、畏怖でもなく、単なる憧憬と言うにも質が違う。 一言で形容するのは難しいが、ルイは己が従うべき『頭』を見付けたのだと、そう思っている。 「まあほら、どうせ来るんだろ『アーク』がさーぁ? 皆皆ブッ殺して、一二三様の餌にしちまうぞ。足りねぇんだよ、――もっと殺せ!」 けけけけけけけけけ。 だからこそ、『頭』の意志に沿うべく彼は嘲って笑う。 全ては裏野部一二三の為に! |

| ■シナリオの詳細■ | ||||

| ■ストーリーテラー:黒歌鳥 | ||||

| ■難易度:HARD | ■ イベントシナリオ | |||

| ■参加人数制限: なし | ■サポーター参加人数制限: 0人 |

■シナリオ終了日時 2014年03月14日(金)23:17 |

||

|

||||

|

||||

|

●0 黒に描くは鮮烈な赤。 燃え盛る炎は吹き荒れる風に煽られ高く天を突き、地面を濡らす鮮血は時に強く弱くなる雨に混じって足元に絨毯の如く広がっている。武装した連中と異形が逃げ惑う人々を襲い嬲り殺していく様は、現代日本とは違う何処かの異界のようだ。 悲鳴と銃声、殴打、濡れたものが落ちる音。欲望に食い散らかされた体の破片。 建物に隠れれば火に追い立てられ、外を逃げようとすれば降り注ぐ銃弾の雨に晒された。 雷が落ちる。 耳を劈く轟音に悲鳴は掻き消され、空さえも無辜の人々を逃がさぬと睨んでいる。 逃げ場などなかった。 ここは全て、一二三が喰らう皿の上。 喰われる為の餌に過ぎない人々は、ただ震えて刃が喉を抉る時を待つだけだった。 ――その目に各々の決意を携えた、リベリスタが到着するまでは。 ●1-1 リベリスタの中には、この地が平穏であった頃の光景を覚えている者もいただろう。炎と血に冒され、雷鳴轟く『天災』にも似た災厄に襲われる前の、風景を。 燃えているのは建物であり人であり、未だ『人災』の内にあるこれを止めにきた戦士達の闘志だ。 「よっしゃ、トドメは皆に頼んだぜ!」 状況を陣形を構えを皆が整えるよりも早く飛び出した狄龍は、そう叫びながらフィクサードの一団に突っ込む。戦も喧嘩も、最初に敵の鼻っ面をぶっ叩いた方が勝ち。一発叩き込んで相手を怯ませれば後はこっちのペースである。 ここが第一の壁だと言うならば尚の事、穿って穴を開けて後続火力を速やかに通過させねばなるまい。別に目立ちたがりとか弾をぶち撒きたいだけとかそういう訳ではない。ないのだ。 狄龍の【明天】【昨天】から吐き出される銃弾が嚆矢となって、敵味方入り乱れての戦闘が開始される。 とはいえ、賊軍の多くは未だ逃げ惑う人々を追い回すのに忙しい様子だった。 血に濡れた拳が振り上げられ……弾けたのは、眩い雷。天上で轟く雷鳴とは違う。小さな体に抱いた教本、不敵な笑みを刻んだソラはそれを消して目を細めた。 「私達の前で一般人を虐殺なんてしようとするのだもの、自分たちが殺される覚悟くらいあるのでしょ」 奪うならば、奪われる覚悟もするべきだ。 荒れ狂った雷の余韻が残る中、風に吹かれてバラバラとページが捲れた。地獄のようなこの光景で、どれだけできるかなんて本当はソラ自身にも分からない。けれど自分が最大限を発揮できる事を信じなければ、躊躇った分失われるかも知れないのだ。そんなのはゴメンである。 「手加減なんかしないわよ」 授業を開始しよう。ソラ先生が命の大切さと、逆説的な軽さを教えてやる。 やれやれ、と小烏の吐いた溜息は焦げ臭い空気に紛れて消えた。 左腕は今宵は翼ではなく、過去に失った普通の腕に見えているはずだ。 呻いている人々がいる。痛みに身を捩り、或いは僅かに動く事さえも叶わず地に伏している人々がいる。場を支配する多くは混乱だ。天変地異にも思える異常な雷と、常軌を逸した暴虐と、異形の存在に思考停止し動けなくなった人々。その一人の手を小烏は取った。 「――屋根がある所ならまだマシだろう、早くお行き」 掛けるのは声だけではない。魔力を秘めた視線。傷の痛みに呻いていた声がすっと収まった。 こくりと頷いて、小烏が差し出した配管の残骸を手にふらふらと歩き出す。 「……いや全く、我ながら酷いやり方だ」 歩いた後に血の痕がずるずる続いているのに、また溜息。それでも彼はまだ歩ける怪我だったのだ。背負って避難させるだけの人手はない。何よりリベリスタは、ただ避難をさせるだけでは済まないのだ。 小烏が避難させた彼がよろめくのを嘲るかのように駆け寄って殴ろうとした一人に向けて、牡丹が放ったのは気糸。仕掛けられた蜘蛛の巣の如く絡んだそれは、フィクサードの手を避難する人々に向けさせる事なく留める事に成功した。 軋む糸に、先程襲われる人を庇って受けた傷がずきりと痛むのを感じながらも牡丹は手を緩めない。 ――愛した妹を喪ったあの時から、牡丹の『命』は消え失せた。ここに残るのは、空っぽの体だけ。 それを対価に、他の価値ある命を暫しの安寧に置けるのならば……。 「この命、存分に『消費して』構わない」 牡丹の傍らに立つ影が、ゆらりと揺れた。 その背に切り掛かろうとした集団に向けて放たれたのは、全てを穿つ無数の弾丸。 打撃系散弾銃「SUICIDAL/echo」、巨大な鉄塊にも見えるそれから弾丸をバラ撒いた喜平は軽く目を細めて呟いた。 「……少しさ、事を急ぎすぎたよ、御前等」 避難誘導の傍に護衛の様に付きながら、喜平は己に注意を向けなかった連中が多い場所に向けて一斉掃射の如く銃弾を降らせている。一般人を嬲る事に感けているならばともかく、此方の気を惹く為に行っているならばそれは彼の狙うべき敵ではなかった。 すぐに手を伸ばせば襲われている人は助かるかもしれない。けれどそれで此方が痛手を受けては元も子もないのだ。ただ粛々と追い詰めろ。お祭り騒ぎの連中に現実を見せ付けてやれ。 こんなものは、所詮掃除と変わりないのだ――。 地を蹴ったロウの刃が、喜平の弾幕で怯んだ一団を裂いて削って抉っていく。 「敵が多いは狙い易い、ってね」 細い目を更に細めて嗤ったロウは、それきり振り向きもせず別の目標へと視線を向けた。 自分の仕事は刻む事、そうすれば後続が叩いて潰して綺麗にしてくれるはずだから。 ロウの視線の奥で、拡声器片手に声を張り上げる女がいた。 「――『終極粉砕機構』です。装甲薄い人は引っ込んで、丈夫な人で食い止めて下さい!」 まるで紛れ込んだ一般人にも思える様相をした女……リクルートスーツに身を包み、何処か初々しさを残した顔立ちにも見えるのが『ハッピーライフ』篠宮 東子か。 重ねられるのは、シビリズの呼んだ神々の黄昏……殲滅の為の加護を宿した彼は不敵に笑う。目線の先は、拡声器を構えた東子だ。 「……っ、『Friedhof』!」 「ほう。君は敵を知るのか、素晴らしいな」 情報収集というものは大切である。アークが万華鏡を使用した予知を第一の強みとして持つように、敵を知る事は作戦を有利に運ばせるからだ。 「Guten Abend、Frau Shinomiya? 君はボクを知らないけど、ボクは君を知っているよ」 礼儀正しく挨拶は忘れずに、ターシャは彼女に声を掛けた。アークの人員の情報も多数集めているという話だが、そこまで活発に活動している訳ではないターシャの情報までは知り得まい。 より堅く、より強く。周囲へと付与を施しながら、ターシャは一歩一歩後方へと控える東子へと歩みを進めていく。彼女や仲間が進んでいく道を後方から切り開かんとするのは、口から複数の術式を紡ぐように放つ雛乃だ。 「魔術の練磨にはこういう実戦経験を経るのが一番手っ取り早いからね」 今や賊軍と名乗るフィクサードの一派が何をしてきたか興味はないが、戦場としての利用価値は十分。魔導の追求に利用できるならばそれ以外に何もない。 乱戦の中では視界はしばしば他の敵や味方に遮られるから全てとは行かないけれど――好き勝手動いている連中が多い場所へと向けて、蠢くのは血鎖の黒流。一人でも動きを止められれば、それだけ多くの人が逃げ易くなるのだ。 強力な魔力を持つ雛乃は、その代償の様に動きは身軽とは言えないから、身を挺した所で限界がある。救いたいとは思うけれど、自分の命は大事なのだ。だから。 「回復ぷりーず!」 お返しのように放たれた敵の攻撃に、彼女は商売道具でもある声を張り上げた。 それに答え、血生臭い空気を拭う清涼な風が吹き抜ける。 「賊軍だか何だか知らないけど、虐殺なんてさせるかよ」 「気分悪いわ。一般人巻きこんで何様のつもりよ」 背には翼を負い、足は地に着けたままで癒しの風を呼んだユーグの言葉に、ミミは眉を寄せて吐き捨てた。赤い髪は炎に煽られて更に赤く。それが不愉快で堪らない。 「シシィ、お願いね」 緑のパートナーに声を掛ければ、くるりと回って返事となる。より効率的な一手を放つべく神経を研ぎ澄ませながら、ミミは唇を尖らせた。 「ウラだか何だか知らないけど、正々堂々勝負できないの?」 こんな風に、無関係な人々を巻き込んで。彼らにとってみれば正々堂々なんて言葉は冗句にしか使われないようなものなのか、それともこれが彼らの正道なのか。知った事じゃない。 リベリスタを押し切って更なる乱戦に持ち込もうとするフィクサードを翳したsermentと体で食い止め、ユーグは深い夜の目を細めた。 「この先へは、進ませない」 一分でも、一秒でも自分が長く持たせれば、それだけ多くの人が助かるだろう。敵の数を減らす事は他の仲間がやってくれる。ならば自分は守るのみ。攻撃ではなく援護に特化した彼は、決意を込めた瞳で暴虐を睨んだ。 「『LowGear』! とりあえず先手取るのは考えないで散開の上、動きの遅い人で進路を塞いで下さいっ!」 東子の声が響く。やはり、知られていたか。三つの目線が入り混じり、声を上げた女の元へと向かうべく二つの影が躍った。鋭い刃で複数を纏めて切り裂くフラウの前に、立ちはだかる男。だが、その側頭部に叩き込まれたのは五月の握る紫花石だ。 「敵はフラウばかりだと思うなよ?」 名は確かにフラウの方が知られていよう。だが、その一撃の威力においては決して五月はフラウに引けを取らない。名が売れるのは良い事ばかりではなく、フラウがその行動を読まれているというならば――共に歩む黒猫が導きとなろう。 「うち等相手に簡単に行くと思わない事っすよ?」 薄ら唇の端を上げたフラウが呟き前を睨む。寄り添う猫への信頼は何よりも堅く、乱戦の中でも互いに離れまいと背を合わせた。 敵の数は多くとも、彼女らは一人ではなく仲間もいる。誰一人欠けさせはしない、と呟いた五月に頷きながら、フラウはフィクサードの道行きを阻んだ。 そのフィクサードに叩き込まれるように、別の男の体が吹き飛んでくる。 「奴らの外道な飯時なんて、とっとと終わらせてやろうぜ!」 体から光を発し周囲を照らすモヨタがにっと笑った。逃げられていない人は、まだ沢山いる。リベリスタよりも一般人を嬲る方が楽しいらしい連中も同様。火に追い立てられ逃げる人々の背へと向いた野蛮な視線を遮るように、モヨタは機煌剣・プロミネンサーブレードを翳す。 「餌ならこっちにもいるぜ? まあ、オイラもほいほい喰われてやる気はないけどな!」 負の念を喰らうのが食事だと言うならば、精々簡単に壊れない革醒者でも嬲ってみろ。指先で手招く少年の挑発を受けたからか、単に前に立ちはだかったからかは知らねども複数の刃が己へと向くのに、モヨタは武器を構えなおした。 けれど遠くに聞こえる子供の泣き声に思い出すのは、別所へ向かった弟の事。 ……ナユタは無事かな、ちゃんとみんなを助けられてるかな……。 幼い家族を思い、揺らした心を沈めて振り下ろされた刃を受ける。 きっと、大丈夫。そう信じて。 未だ、此処は地獄であった。 ●2-1 荒れ狂う空に、降り注ぐ弾丸。 罵声も怒号も笑いも涙もありとあらゆる感情を含んだ空気が渦巻いている。 「……何この、……何」 水を得た魚の様に暴れるフィクサード達に、楓は此処が戦場である事も一瞬忘れ呟いた。多数対多数の戦闘を経験した事がない訳ではない。悲しい事にアークは幾つもそんな戦闘を重ねてきている。 けれど、この光景は別の国と称するには些か光景も相手も馴染みがありすぎた。戦争、いや、ヤクザの抗争を派手にすればこんな感じなのだろうか。乾いた笑いを漏らすが、来た以上は現実逃避をしている場合じゃない。 「……怒んないでくれよ?」 こんな状況でも酷く楽しそうにアザーバイドと打ち合う剣林も範囲に巻き込んで、楓は戦闘の中に一陣の風と透き通った音楽を齎した。 音に誘われるように、黒い蝶々が踊る。 「行きましょう、リンシード。塵退治よ」 「お供します、お姉様……負ける訳には、いきません」 暴虐の舞台に立つには、余りに儚く見える二人の少女。けれど彼女らもアークの精鋭と呼んで差し支えない力量であれば、互いを気遣いながらも遠慮のない動きで敵陣へと切り込んでいた。 賊軍が今壊したのは、四国の日常だ。だが放置しておけば、遠からず日本の全ての日常は破壊される。少女らがそれぞれの人生の紆余曲折を経ながらようやく得た、危険と隣り合わせながらも平穏な『日常』も。 馬鹿げたパーティだ、狂った宴だ。そんなものに付き合う程、少女らは暇じゃない。 結局裏野部だろうが賊軍だろうが、連中が出来るのは殺す事だけか。 糾華が投げた彼岸ノ妖翅から、一斉に蝶々が羽ばたいた。羽ばたいたように見えた。一瞬の煌きと残像を映し、蝶の弾丸は地面とフィクサードの体に穴を開けていく。咲き誇る赤に似た色の目を細め、糾華は息を吐いた。 「戦うしか術がないのは私も同じなのかしら……ね」 微かな愁いを帯びた声に、触れたのは手。指先に軽く触れたリンシードの温度に、糾華は顔を上げた。涼やかな青に囲まれた、硝子の色。 「お姉様……あんな、無軌道で自分勝手な戦いと私達は……違います」 戦う理由が、私達にはあるから。己を意思持たぬ人形と称していた少女が、真っ直ぐ自分を見て告げた言葉に――糾華は先程とは違う意味で、目を細めた。 「なのはな荘出撃だー、うぉーうぉー」 「うぉー! 困ってる人がいたら即参上、それがリベリスタってものなの!」 棒読み気味で拳を上げた小梢にノリノリで返したルーメリアは、油断なく周りを見回しながら怪我をした一般人を抱え上げた。怪我人を拾ってリリーフカーに乗せる、そこを狙うフィクサードを食い止めるのは小梢のお仕事だ。 「助けに来たのにやられちゃったら意味がないもんね」 翳すのは盾……の如く巨大なカレー皿。カレーをこよなく愛する彼女にとってはカレー皿はもっとも身近な防具、なのかも知れない。分からないけどとりあえずカレー皿強い。本人曰くカレー神の加護も受けた小梢は、ちょっとやそっとのことじゃ怯みはしない。 「歩ける人は自分で歩いてね、怪我人優先だよ!」 とは言え、ルーメリアが声を掛けている通りにリリーフカーに乗せる数には限度がある。彼女は一杯になったら一旦戻って避難させる気だし、小梢もその点に異論はないのだが……。 「お腹が減るね、これはあとでカレーを大盛りで奢ってもらうしかないね」 とりあえず何処までも、カレーである。 「ここで決着をつけられれば良いのですが……」 憂いの息を吐いた七花は、長い詠唱を倍速で唱えながら空を仰いだ。厚い雲に覆われた空だが、彼女が詠唱を完成させれば降り注ぐのは雨ではなく星へと変わる。 己はまだ未熟と称する七花だが、その威力と範囲は群を抜いて強力だ。どれだけ巻き込めるか、七花の視線は空から地へと下ろされた。 「エフィム・イーゴレヴィチ! ここにいらしたんですね」 「お前も来たか、ユウ・バスタード」 そっけない銀髪の射手の返答にも笑みを崩さず、ユウはMissionary&Doggy&Spoonsを宙へと向ける。降り注がせるのは、炎の雨。 「エフィムを始め、剣林が援護してくれるんですよね?」 「他の連中は知らんが、少なくとも俺はお前達に借りがある。……まあ、今回も的には困らんことだしな」 問いに返ったのも、また愛想に欠けた返答。肩を竦める彼の言葉はなるほど、剣林らしいといえばそうなのだろう。他の剣林と思わしき連中も好きに戦っている様子で――いやはや、ブレないものだ。 言葉にせずとも、向かい合った射手同士、合わせて放つに苦労はない。 あっさりユウから視線を外したエフィムは、彼女と背中合わせになる形で火を降らせた。 「しかし、こんな時だってのに剣林は元気よね」 感嘆と呆れの混じったような声を漏らした未明の視線の先には、ユウらに触発されたかの如くアザーバイドに吶喊していく剣林の姿。 彼らは賊軍のこの行動に憤っている訳でもなければ、肯定する訳でもない。ただ己の心が思うままに突き進んでいる。他の迷惑をもう少し鑑みてくれさえすれば、平素だって割りと好ましいものとして受け入れられる場合もあるかも知れないのだけれど。 まあ、一先ずはその興味が此方へと向いていない事を喜ぼう。振り上げた鶏鳴が、炎を反射して煌いた。 「こっちこないでいいよー」 乱戦となれば隠れ続けるのも難しい……自らを追ってきたフィクサードを苦痛の檻に閉じ込めながら、シャルロッテは味方の多い方へと移動していく。行動自体は一人であれ、彼女はこの場に一人ではない。降り注ぐ回復にほっとひと息吐いたなら、もう一度この痛みをお裾分けしてやろう。 「蜂比礼だったか……その仕組みは気になる所ではあるが」 虐殺を糧とし力を得る、その神秘に黄泉路は惹かれはするけれども、安穏と観察する事も出来はしない。救助に専念する仲間がいるならば、己は攻撃に回ろう。 黄泉路の体を黒の鎧が覆っていく。前で戦い続ける事は出来ないけれど、せめても時間を稼いでやろう。 敵の目を引こうと構える黄泉路だったが――彼と同じ様に黒の鎧を纏った剛毅が、そんな横を駆け抜けて行く。 「疾風怒濤フルメタルセイヴァー発進だ!」 敵を潰す事が救う事。結論は一緒だが、目立つ手段は少々違ったらしい。攻撃こそ最大の防御とばかりに突っ込んでいく剛毅はとりあえず見送って、黄泉路は瘴気を立ち上らせた。 「つぅぅぅぅうゆはァァァアアらァゆぅぅウウウいちゃああん!!」 大声で呼びかける魅零の声に、ライダースーツ姿の女……『デリバリーブロウキス』露原ユイの目線が向いた。忘れたなんて言わせない。これは女の戦いだ。 「やだ、やかましい小娘ね。少しはその顔マシになった?」 「今度は私が貴方をキレイしてあげる☆」 年齢を突いた仕返しか、顔面狙いでヘッドショットを決めてくれやがった相手に対して魅零は笑う。お礼のお礼を返してやろう。革醒者に実年齢は余り関係ないが、外見年齢の壁は越えられないのだ。 ケタケタ笑いながら、魅零はぎゅっと武器を握る。 ほんの少しの喜びは胸に秘め、さあ殺し合おう! 命のやり取りに高揚するのは、何もフィクサードの専売特許ではない。 「あはは、楽しそうなひとたちでいっぱいだ」 幼い顔に笑みを浮かべた真咲とて同様。命を奪って捻り潰して、それを楽しみと繋げられる人種。良識の範囲を逸脱せねば彼らとてリベリスタを名乗れただろう――蹂躙の喜びに顔を染める真咲の様に。 「イタダキマス」 その命を平らげて、満たされるのは真咲の方。溢れるアザーバイドの中を潜り抜けていくのは容易ではないが、隙間を見つけて攻撃を叩き込む事くらいは難しくない。 地獄の猟犬が、稚い笑みと共に顎を開いた。 四国から始める日本征服――なるほど、空路と海路を塞ぐ手段である雷雲を得た賊軍であれば、陸路さえ塞いでしまえば攻められ難い利点を持ち、更に九州よりは目の届きやすい面積である。 攻略の拠点とするには悪くないのかも知れないが、そんな事は聖にとってどうでも良い事だ。 「神になるつもりだとか、異端とかそういう次元を超えてて笑えるよな」 呟いて二振りの刃を構えた聖は、三高平には珍しく『敬虔』に属する神の信徒。彼の見る『神』は他と同一ではないかも知れないが……それでも唯一であれば、それを名乗るなどおこがましいにも程がある。 ならば送ってやろう、こんな場所ではない本物の地獄に。 神罰の名を掲ぐ刃が聖の意思に感応し魔弾と化し、一斉に弾けて飛んだ。 ふと横を向いた聖の目線の先に存在する怪我人に気付いた三千は、共に歩む愛しい人を振り返る。 「欲張りかもしれないけれど、皆を助けたい……」 「欲張りだなんて思わないわ」 マグナムリボルバーマスケットを手にしたミュゼーヌは澄んだ色の目を細め、小さく笑って頷いた。三千の耳は、倒れた彼の微かな息遣いを聞き取っている。 回復を唱えながら怪我人に肩を貸し瓦礫から引きずり出す三千に近寄る人影が見えたから――ミュゼーヌは迷わずその間に割って入り、己の銃口を付きつける。 「貴方達の、人を人とも思わない所業……断じて許せないわ!」 可憐で柔らかな唇は断罪を紡ぎ、冷たい黒銀の唇は判決を告げた。零距離から放たれる銃弾は、フィクサードの腹を穿って後退させる。 「ミュゼーヌさん!」 間髪入れずに飛んできた銃弾が、彼女の青を赤く染めたのに三千が叫んだ。 優しい恋人に、ミュゼーヌは頷いてみせる。 「大丈夫。三千さんと私で、一人でも多くの命……守りましょう」 互いに互いを支え合えると信じているから、この地獄でも――その手を誰かに伸ばせるのだ。 ●0.5 『――っとに、オマエは性格が悪いな』 『ヤですね、頭が悪いヤツ以外普通に考え付く手段でしょ』 『ふん? じゃあ何で他の連中はそれを使わないと思う?』 『頭か腕か度胸か、もしくはその全部が足りないだけなんじゃないすかねーぇ?』 けけけけけ、と嘲る言葉を鼻で笑った一二三が実際何を考えていたのかまで、ルイは知らない。 それでもその言葉は本心であった。露原ルイという男は他と比べて特段性格が悪い訳でもなく、段違いに精神力が強いという訳ではない……と自分では考えている。 一二三の様に人外の域は望むべくもなく、重の様に愛憎入り混じった執念を抱いている訳でもなく、不死偽・香我美の様にアイデンティティと絡み合った崩壊と隣り合わせの切羽詰った強さを持っている訳でもなく、黒鏡面のように暴力以外を瑣末な事としか捉えない(この場合は喜ばれるべき)鈍感であった訳でもなかった。 ただ、蜂比礼が伝えてくる怨嗟の声に似たものを彼は好んで日頃から聞いていた。 死に際の罵倒を、悲鳴を、呪いを、苦痛を、断末魔を、上げさせるのが好みだった。 要は慣れの問題である。蜂比礼の副作用は、ルイにとって然程苦痛ではなかった、というだけの話。 それでも――負の想念満ちるここで尚も嗤う余裕があるのは良い事だ。 殺され嬲られ打ち捨てられる一般人は元より、アークや他の派閥が抱く怒り、更にはアークとかち合った自軍の者が今際に残すものまで全部全部吸い込んで、一二三へフィードバックしながら増幅した力を得る。 全ては所詮、一二三の糧。 精々気張れ、方舟の犬(ごくじょうのえもの)を新たな神は喜び――そしてすぐに忘れるだろう! ●3-1 いっそ明かりも不要に思える炎と雷鳴。呻きも最早枯れ果てて、倒れ伏した人々は碌に動きもしない。 とりわけ巨大な異形……奴延鳥の強力な個体が見える此処は、リベリスタが数多の傷を負いながら進んできた地域に比べればまだ敵の数は少ない方であっただろう。 他の如く派手な怒声も爆発もないけれど、満ちているのは熱の回り切った炭の如く滾った敵意と殺意。 容易いと思うなかれ、此処で待つは精鋭であるとその気配が無言で語っていた。 「ふん、大規模なものとなってきたな」 此処に到達するまでに幾つの銃弾を受けただろう。街一つを、ひいては四国を、日本を潰そうと火勢を上げる賊軍の攻撃は激しく、リオンを含めたリベリスタの多くは無傷ではない。 七派と呼ばれたフィクサードの一柱が狼煙を上げただけでこの規模なのだ。アークの悩みは尽きないらしい。侵攻をかけようとする仲間に回復を降らせる癒し手に施すインスタントチャージ。生命線を守り、戦場を保つのが彼の役目だ。 蜂比礼を持つ部下が生存すれば、それだけ一二三は強化される。ここを越えねば、この戦場だけではなく本体ともいえる一二三に挑む者達まで危うくなる。 「勝利をこの手に!」 答えるように飛び出したのは、【氷雪】の名に集った者達。 「人々を無碍に虐殺する……それも一二三を強化する為になんて」 見逃せない、と桐は駆けた。回復手へと向かおうとする一群の前に立ちはだかり、引き剥がすべくまんぼう君を振り上げた。名前は可愛らしくとも、振り下ろされるその威力は脅威の一言。 一人距離を離した桐に向け、別のフィクサードが切り掛かろうとした所に降り注ぐのは音羽の放った四色の光だ。 「無差別殺戮なんざろくな事しねーな、胸糞悪い」 魔力強化の手袋を軽くすり合わせ、こきりと首を回して呟いた。どうせアークが来る事も承知なのだろう、喰うか喰われるか、その覚悟も出来ているに違いない。白黒つけようじゃないか。 「上位世界があるのがわかっていて、この世界で一番になる事になんの意味があるというのですかね」 溜息を吐きそうな様子で呟いた万葉は、そんな音羽に精神力を分け与えていく。或いは一二三は『この世界』を越えたら次にも手を伸ばす気なのかも知れないが――アザーバイドの力を借り、無辜の人々を傷付け力を吸い上げてまで行う事に、万葉は意味を見出せない。 「無茶はほどほどにですよ」 駆け抜けた桐の傍で小さく微笑んだ凛子が放つデウス・エクス・マキナ。炎の中で白衣は舞い上がり、彼女が癒すべき者はまだいるのだと言わんばかりにはためいた。 倒れ伏すのは、神秘を知らぬ人々だ。戦とは無関係の人々だ。いつの時代も、犠牲になるのはこんな人々。 ならば凛子にすべき事は一つ。出来る限りを以って命を救う、それだけだ。 共に歩む仲間と近くで戦う味方を指揮しながら、アゼルは凛子の神の手から零れた味方を掬い上げるべく浄化の光で周囲を満たした。 「回復が必要な方はあたいに合図して下さいねー」 年齢よりも下に見える外見と口調の彼が出来る事も、また回復。凛子という癒し手をサポートすべく付いたアゼルは、他の仲間も援護すべく声を上げた。 「さってと、同さんは……あ、おったおった」 メル友でもある三尋木の『発光脳髄』阮高同に椿が送ったメールの返事は程なく届いた。『ドンパチなぅ。はゃくきてネ><*』――画面を閉じて、夜でも目立つ電球頭へ一直線。 椿に気付いてひらり手を振った同に向け、並んだまおがぺこりと頭を下げる。 「こんにちわ、まお達も賊軍様を倒しに来ました」 ヒトの頭であればウインクでもしただろう軽さで頼もしい、と返事をした同の横から椿が放つは絶対絞首。単に外見的に目立つが故か、その名が知られている故か向かってくる賊軍の一人を吊り上げながら椿も軽く声を掛ける。 「それにしても、同さんお久しぶりやね。メールではやり取りしとったけど、立場上なかなか会えへんからなぁ」 「お久し振りなのダワー。……フフ、でも積もる話はココを生き延びてから言うもんダワー!」 迫り来る別の一人に向け、まおが下から吊り上げるように放つ気糸。少しでもその動きを止めれば、強力な一撃を持つ椿や同が攻撃して潰してくれるはずだから。 滴る雨には煤や煙が紛れて落ちる。 「同様の電球、汚れてないですか? あとでふきふきしたいとまおは思いました」 「それじゃコイツラをデストロイしたらお茶でもしながらゆっくりするのダワー!」 ここで死ぬ気がないのは三尋木も変わらない。利害の一致があれば、それを跳ね除ける必要性は彼らにはないのだ。故に、同は軽くその両手を開いて叫ぶ。 「今日だけはアークも『オトモダチ』ってことにしてあげるのダワー!」 混戦の中、届く範囲だけではあるが同はアークも含めた周囲の人員と意識をリンクさせ、その異能の片鱗を分け与える。 「ひゃー! 阮高同殿まぶしい……!」 効果範囲で恩恵を受けたアナスタシアが軽く目を細めて呟いた。ビーストハーフやメタルフレームは、通常の『ヒト』からは離れた外見を持つ者も多いが、同の場合は夜だと特に目立つ。 その外見と分かち与えられた精神力に素直に感心しつつ、アナスタシアが目指すのは露原ルイ。他より少ないとは言え、癒し手且つリーダーである彼の元に辿り着くまでには未だ敵が多く遠ければ――彼女は目の前の敵の頭を引っ掴み、地面へと叩きつける。 「はふふ、良いどす黒さしたヒトだねぃ!」 魅力的な肢体を持つ彼女に向けられる下卑た視線も気にはならない。遠くに微かに見えるルイと見えるのはこれが初めてだが、その心臓ごと刺青を壊してみせよう。 果敢な攻撃を続ける彼女らに齎されるのは、ベルカの援護。戦場は広く敵味方も入り乱れ、一人では全てを範囲に収める事は叶わないが、それでも彼女は適うだけの味方に向けてクェーサーの名を掲げた勝利の切符をばら撒いた。 手に握ったчетыреが勝利の旗印となるように付与を欠かさぬベルカであったが、蜘蛛の糸に巻き取られその顎に喰い付かれる。膝を突いた彼女を引き出した腕は、そのまま氷を纏い土隠を殴り倒す。 「無欲ほど大きな欲はねーって誰かが言ってたっけー★」 ベルカをバイクの方へ押しやりながら、甚内は首を振って呟いた。何も求めるものがない、それは即ち現状で満ち足りているという事。それと比べれば、まだ力を求める賊軍はマシといえるだろうか。離れて見えるルイはまたそれとも違うのか。望めないものは端から望まない。 「ま、楽が一番さねー♪」 血反吐を吐いて求める泥臭い努力とはいまいち縁遠い甚内にとってはその程度の認識だ。けれど負けるのは好きじゃないから、ギリギリまではやってやろう。間近で顎を鳴らす異形に向けて、彼はもう一度拳を握った。 賊軍――元裏野部とゼルマの縁を遡れば、今は亡き砂蛇から数えても短くはない。だが、それも今宵で終焉だ。 「ヌシらの魂、妾が喰ろうてやろうぞ」 西洋の魔女は自信に満ちた笑みを薄ら浮かべ、するりと前に抜け出て呼ぶは癒しの風。まだ『話の通じる』三尋木は多くが同意は取らずともアークとの連携に似た行動を取っている。此方が回復に含めればその割合は増えるだろう。 ハルトマンの鋼鉄魔女が求めるのは、ルイの持つその力。ヘルドライバー、地獄からも仲間を拾い上げて現世に叩き戻す回復手段。その構成の一つたりとも見逃すまいと、同色の瞳を細めて観察を試みる。 そんな彼女の前に立ち、近寄ろうとするフィクサードに向けて掌打を叩き込んだのは真澄だ。 「戦場の要だ、手出しはさせないさね」 拳にも銃にもなる武器を握り固めながら、長い髪を払って立つ。煙草の香りは血に塗れて消えてしまった。それでも未だ、引く訳にはいかない。 巨大な奴延鳥は仲間が連携して推し留めているが、土隠はほぼノーマーク。ましてや溢れる他の異形やフィクサードも含めれば、リベリスタより敵の数は多い。 「全く……酷い状況だね! まどろっこしい手段を選んじゃって」 ゼルマの癒しに傷は塞がれど、血に濡れたスーツばかりはどうしようもない。腥は生温さの伝う左手を振って、ドモワゼル・ディーを再度構えた。後衛の彼が同じく後衛に控えるルイに届くまであとどれだけか、激しい戦闘の様子からは未だ分からない。 彼の傍では死んだように動かない人がいる。だが、胸だけは小さく上下していてまだ辛うじて生きている事が分かった。 「もっと、こう……サクッと殺れんのかね?」 慈悲など求めても無駄な事は分かっていても、そう呟かずにはいられない。元よりここに転がしてある一般人など、リベリスタに対しての嫌がらせなのだろう。殺そうと思えばすぐに殺せ、虫の息で生かせど殺せど吸い取る想念の量などそう変わらないのだろうから。 まずは、数を減らす事を。癒し手の援護を求めてか後方に下がった一人に向け、腥は目にも留まらぬ早撃ちを放った。 「さてさて、厄介事に首を突っ込みに来たはいいが……なかなか面倒そうだ」 希望の輝きと名付けられた弓を手に彩音は目を細めて呟く。だが厄介事というのは往々にして面倒なもので――面倒だからこその厄介事なのか、まあ、どちらでも詮無い事だ。 ともかくこの度の厄介事で面倒事を撒き散らした賊軍を蹴散らさねば、話は始まらないし終わるまい。 数多の敵を食い止め破り打ち倒し、先に進まねば頭は取れない。 「ん、丁度良い所で会ったね。あんた等二人で、ちょっと私を守っておくれよ」 「やれやれ、久しぶりに会ったと思ったら変わってませんなー」 軽い調子で声を掛けた金色付喪に、仮面九十九は肩を竦めた。タイプの違う二人の百舌鳥に自称那由他はくすりと笑う。 「珍しい所で珍しい親戚に会ったものです。丁度良いから一緒に行きましょうか」 「ま、文句なんてありませんぞ」 喜んで、と嘯きながら九十九が降らすは弾丸の雨。付喪をその体で隠すようにしながら、那由他も重ねて暗黒を呼んだ。親戚とは呼べど、その思いは各々に違い、九十九などは特に賊軍を憎んでもいない。人生の謳歌の仕方が違うのだ。彼が平穏なる都市伝説の怪人たるを願うように、彼らは暴虐と騒乱の世を願っている。ただそれだけ。だが双方がカチ合えば、どちらかが道を譲らねばなるまい。 「ふふふ、楽しんでますか。賊軍の皆さん」 薄ら笑って語り掛ける那由他とて、賊軍憎しで行動している訳ではなかった。むしろ行動理念としては似た者で――精々調子に乗ってから、無残に散って絶望すればいい。その絶望は美味しいのだろうか。知らず笑いが漏れて纏う瘴気が濃くなった。 「賊軍だか何だか知らないけど、やり過ぎだよ」 そんな二人を守りに置き、声を掛けた付喪は癒しを振り撒く。悪行因果、好き勝手を行った報いと言うものはいつだってそれ以上で返ってくるもの。これだけの事をやったのだ、その反動は苛烈だろうし、そうでなくとも付喪にこれを見逃す気はない。 いや、付喪だけではなくこの場のリベリスタ全てがそうなのだろう。 鋭い目線で遠くを見詰める陽菜などは今まで重ねた縁もあり、今宵で完璧に終わらせるつもりだ。 「今まで犠牲になってきた人達への贖罪もかねて、決着をつけにきたよ」 命が喪われたのは、陽菜のせいではあるまい。元凶となった賊軍……裏野部に因があるが、だとしても救えなかった事を許せないのは彼女の性根故か。 「神などとよく言った物だ。貴様らは神じゃない、畜生で十分だ」 眦を吊り上げた侠治が僅かに唇を噛む。欲のままに貪り他者を省みない、その様は獣であっただろう。喰われるものを『きばのないけもの』と嗤う連中がそれを罵りと取るか褒め言葉と取るかは知らずとも、侠治にとっては唾棄すべき行いだ。 救助の手が届かないならば、せめて安らかに殺せば彼らはその時点で蜂比礼に絶望を吸われ終わるだろう。 陽菜と侠治の到った結論は同じであれ、そこから導き出された解は違う。 ゼルマと付喪の癒しが周囲の味方へ降り注いだのを受け、侠治は手近な一般人を瓦礫から引きずり出した。巻き込む位置に銃口を向けていた陽菜に目線を送る。頷いた彼女は向く先を変え、周囲に誘導魔弾を展開した。 「確かにアタシはルイさんを甚振れるほど強くないけど、タダで済まさないっていうのはホントだよ」 ハッタリが下手だと性格の悪い男に嗤われた陽菜は、確かに彼を圧倒できる程の強さはないのかも知れないが―― 一矢一弾が穿てない訳ではない。射手としてのその火力はアークでもトップクラスだ。穿って見せよう、その心臓を。 遠くでルイが、指先で手招いたようにも思えた。来れるモンなら来てご覧。 せめてもと守護の為の結界を張りながら、侠治は先程掴んだ手の温かさを思い出した。身を焼く炎ではなく、命の温かさを伝える温度を。 「私が望むのは殺す力じゃない、未来を掴む力だ!」 失ったものを、守る為に。 負った傷に闇を見るよりも、傷を増やしながらも光を求める男は――そう、前を睨み付ける。 ●1-2 他よりも激しく、人と人とが行きかう戦場。 それは仲間であったり賊軍であったり、或いは逃げ惑う普通の人々であったり……攻撃にその内の誰かが血を流し、倒れて行く。 それが仲間である可能性を少しでも下げようと、七瀬は祈りとともに歌を捧げていた。歌を愛する七瀬の守りは五線譜となって取り囲み、澄んだ歌声は仲間を鼓舞するべく響き渡る。 歌は祈りに、祈りは歌に。 「ぼくはここにいるから、みんなの背中をまもるから!」 自らも攻撃を受け白を赤に変えながら、精一杯を張り上げる七瀬の援護を受けて戦況は加速していた。 「ナナシ」の魔導書を胸に抱いた依子が彼に続いて回復を唱えれば、【ざ・ひーろー】の他の面子も切り込んでいく。真名が振り上げた九麗爪朱が飛ばす赤に続いて六花が駆けた。 「うにょんらー、小難しいことはいいのだー、わるいこはいねがー」 メッしてやるのだ、と言葉は可愛らしくも、敵陣に突っ込んで魔法を放つその姿は一風変わっていて――そんな彼女を援護する為に傍に立った真は息を吐く。妹は勿論、他の二人も守る気ではあるのだ。男の子だから。けれど何か女性陣のほうが強いような。いや、気にしたらいけない。 そんな葛藤する真の横で、迷いなく突き進むのは岬と史の小崎兄妹。 「あの武器は……『ハルバードマスター』です、総員集中攻撃で落として下さいっ!」 「やー、逆にやりやすくて良いよねー?」 響き渡る東子の指示を聞き、岬は手にした相棒へと語り掛ける。 「いつも通り殴って散らすぜー、アンタレス!」 「……ったく、いつも通りに突っ走って行きやがって」 知られていて困る手の内などない、いつも通り前に出て殴るだけ。使い手に応え真の能力を発揮した禍々しい外見のハルバードを振るう妹の背を追いながら、史は言葉と共に圧縮した術式を繰り出した。 岬の方に注意を向けていたフィクサード達を黒鎖が飲み込んで、油断していた彼らを縛る。 こういう舞台は向かないが、のそりと現れた水鼬へと駆けていく妹を放っておくなんて選択肢はそもそも史には存在しないのだ。馬鹿兄ィと呼ばれようがみさきちとからかおうが、そこにあるのは愛と信頼が故に。 岬と同じく、笑うシビリズにとってもそれは大した痛手とはならない。敵を知った? 自分を知った? だからどうした、そんな理屈は踏み潰せれば問題ない。小細工抜きの万全の死合い、それがシビリズの求めるものであれば――常人とは桁違いの要塞の如き堅牢さを誇る彼を知り、尚も攻めてくるがいい。 前へ前へと進む彼に向けて、東子が動く。その牙城を突き崩すべく、防御を無視する痛打を持って。 「荒事は苦手?」 「ええ、苦手ですよ。他の皆さんよりはね!」 何も知らぬ新人の様にあどけない笑みを浮かべる東子だが、その奥の目は――他と変わらぬ、けものである。女の『自称』ほど宛にならないものはないとシビリズが知っていたかは不明だが……彼女は間違いなく、この場を任されるだけの実力を備えた一人であった。 だが、名を認識した相手に感けてくれているならば丁度いい。 「ボクとか見たいなへっぽこ無名のほうが厄介って事だよね」 そう謙遜するメイが響かせる歌声は、間違いなく戦線を保たせる役割を果たしている。敵が付与を施すというのならば砕いてやろう、命中には少しばかり自信がある。 彼女と共に【避難誘導】を守る冬弥は、身を以って壁としながら、未だ春には遠い時期に降り注ぐ雨よりも尚冷たい氷を呼んだ。 「これ以上、好き勝手な事はさせん」 メイが癒しで一般人を守るというならば、冬弥は敵を叩く事で守ろう。数が減ればそれだけ一般人に向けられる牙は失せ、結果として被害は軽減されるだろうから。 「早くこちらへ!」 大きく手を振って人々を呼ぶ弓弦ら【避難誘導】班はそんな彼らの援護を受け、叶う限りを救おうと声を張り上げていた。弓弦はここの最前線に立つリベリスタと比べれば、確かに実力では劣るだろう。 けれど戦闘で第一線に立てないのなら、残された人々を救うのが弓弦の使命。 「嫌な状況ですがこれも人助け、頑張りましょうか」 派手にやった『困ったちゃん』に盛大に溜息を吐きながら紫月は逃げる人の波に近付こうとするフィクサードの前に立ちはだかった。こんな目立つ事をして、アークの介入も予想済み。それでも尚やらかすというのだから、全く以って度し難い。 人の数が集まれば、それだけ狙われる危険性も上昇し――落雷から人々を守るべく敢えてその上空で飛行を取っていたリリスとナユタに、狙い通り衝撃が走る。 げほり。内臓をやられたのか喉奥から零れる血を拭い、リリスは軽く首を振った。 「一般人なんて、庇ってあげませんと脆くてすぐ死んでしまいますもの」 それは強がりではなく、彼女の思想だ。弱い人々を守るのは慈悲ではなく、義務が故に。 「持つべき者の義務は果たすべきでございましょう?」 ねえ、ぼっちゃま。ここにはいない主にそう呼びかけて、リリスは紫月の呼んだ癒しで動くようになった手足を奮い立たせた。 ナユタの体にもまだビリビリした感覚は残っているし、決して気持ちのいいものではないけれど……仲間を、人々を守る為と思えば辛くはなかった。 「帰ったらにーちゃんより役に立てたってこと、教えてやるんだもん!」 少し離れた戦場で戦っているはずの兄を思い、拳を握る。きっと彼も、無事に帰ってくると信じているから。 「はい皆さん、足元に気を付けて火の気のない所へ!」 いつもの警備会社の服装を纏ったまま、手旗で誘導する守を疑うものはいない。 日常の秩序を守る側の存在は、恐らく日常を破壊されている彼らにとっては支えとなるだろう。 しかし、市民の虐殺で力を増すアーティファクト、となれば。 平素は『良いお巡りさん』といった守の顔が、度し難い理不尽への怒りに歪められる。平穏な日常を奪って、続くはずだった未来を奪って、その上で高笑うなど許せない。 逃げ惑う少女の髪を掴み今にも引き倒そうとする男達が視界に入り、彼は空中へと威嚇射撃を放った。 「投降は求めない。ただ、それ以上の狼藉は――俺が、俺達が許さん!!」 壊されていく日常を護ろうと……各々の方法で戦う姿が、そこにある。 ●2-2 雷鳴と銃声と、どちらがより大きいだろう。降り注ぐ雨と銃弾と、どちらがより多いだろう。 そんな益体もない考えに浸りたくなる程に、この戦場は苛烈だった。 「弾丸(タマ)バラすんじゃないわよ、死ぬまでまとめて叩き込みなさい」 「術者は『お友達』から離れんな、一人でいたら連中にカモられんぞ!」 赤い唇を吊り上げたユイが己の従える射手に命ずれば、散ったメイガスに向けて円崎が指示を飛ばす。両面宿儺の弧屠を筆頭としたアザーバイドの集団が、増える傷や倒れていく仲間に頓着する事なく進軍する様子は脅威であった。 「派手にやらかしてくれるものね、本当に」 ティアリアの漏らした声には溜息が混じる。まるで『世界最悪』の手合いが責めて来た時と変わらないような地獄絵図を描いた賊軍の行動はなるほど溜息交じりにもなろう。 けれど敵がなんであれ、ティアリアがやる事は変わらない。 「誰も倒れさせるわけにはいかないのよ」 指先で刻む癒しを呼ぶ紋章。願うはデウス・エクス・マキナの奇跡。回復手は彼女だけではない。彼女は一人で戦っている訳ではない。仲間と支え合い、仲間の背中を守るのだ。 だから例え、銃弾の雨霰の中であれ……存分に戦えと彼女は謳う。 願いを背負って駆けるのは、ルアとジースの姉弟だ。 「私達が頑張らないと、他の仲間がいっぱい怪我しちゃうからね」 守る為に駆け抜ける、優しいグリーン。降り注ぐ雨も弾も気を取られてなんかいられない。 鋭い痛みが体を襲ったって、ルアには仲間がいるのだ。 「私は道を切り拓く事しか出来ないから……!」 倒れないと信じている。負けないと信じている。その背を守ってくれる仲間がいると信じている。前を見据えて氷の霧を生み出すルアに、ジースは眩しいものでも見るように目を細めた。 「強くなったな、ルア」 いつの間にか可愛い双子の姉は、守られるだけの存在ではなくなっていた。もうすぐジースの事も追い越すかも知れない。だとしても、彼女を護るという誓いはまだ失効ではないのだ。 「でも、まだ、護らせてくれよ」 それはGazaniaと呼ばれるハルバードに誓った彼の意地。必ず護って帰ってみせるという誓い。 振り上げた刃はジースの力を受け、フィクサードの一人を弾き飛ばした。 年端もいかない少年少女らが戦に身を擲つのに、巻き上がる炎に――小五郎は小さく溜息を吐く。 「まるで戦時中に戻ったかのような風景ですな……」 天よりの災厄。それは文字通りの天災ではなく、人が巻き起こした災害だ。ならばこの手で、平和を取り戻そう。杖を持った手がぷるぷるしているが、怒りではなくでふぉるとというやつだ。 だが、彼の指揮能力は年の功ともいうべき鋭さで仲間に効率的な動きを可能とさせている。 そんなモーセおじいちゃんに温かみとも心配とも付かぬ視線を一度送ったあいしゃだが、すぐに姿勢を立て直して真空の刃を蹴り放つ。 「どーんと行きましょ! だぶぴー★あいしゃなの!」 「元気ですね。ま、イーちゃんもこの優しいようで何処までも残酷な今の世界が嫌いじゃねーすし?」 肩を竦めた唯々が前に飛び出て散らす赤。踊る刃に気色ばむ連中の事情など知った事じゃないが、世紀末世界など全く以って勘弁である。 「それぞれにシソーとかあって、やりたいコトがあるのもわかります」 範囲に一般人を巻き込もうとしていた一人に向けて刃を連続で放ちながら、柚架はでも、と首を振った。 「だから柚架達は柚架達の流儀で、貴方達に立ち向かいますっ」 賊軍が目に付く全てを殺すというならば、柚架は届く限りに手を伸ばそう。それが柚架のやりたい事――セカイを守る、その願い。誰かに救われた命の分、守れるように。 「あいしゃ、この戦いが終わったらうどんを食べにいくの……鳴門金時でもいいのよ!」 「悪くねーですが、こうもヒャッハーされた後で直ぐに営業再開されるですかね?」 意地は意地でも食い意地を張って負けないと拳を握るあいしゃに首を傾げながら、唯々も蜘蛛手を握り締めた。 ちょっと位は欲も持とう、折角四国まで来たのだ、平和に戻して美味しいものでも食べようじゃないか。だから。だから、ここで止まってなんて居られない。 でなければ、ここは地獄のままだ。 「悪魔が微笑む所か大爆笑しとるわ……いや、哄笑か」 奥に控えているであろう『嗤笑』のデータを思い出し、夕奈はこきりと首を回した。他人はどうでもいいものではあるが、幸せでいてくれれば面倒が少なくて済む。わざわざ不幸を願ってこっちにとばっちりが来るのは全く以って御免蒙る話だ。こんな騒ぎはあの世でやれ。 とは言えこの場に降り注ぐ銃弾の数は半端なものではなければ、夕奈が行うのは味方の援護だ。嫌なら拒否り、と言いながら付与を齎す彼女にいい顔をしない剣林もいたけれど、涼しい顔で受け流す。 「言うても実際頭に直接情報提供しとるだけじゃ、あんじょう利用すりゃええやろが」 倒してくれればそれで十分。利害は一致、ウィンウィンで面倒がない。 「おっと、どこに行こうとしてるんだよ、お前の相手は俺たちだろ?」 先へと進む道が徐々に開けた事で、本丸へと進もうとしている仲間を護るように身を乗り出した吹雪が放つソニックエッジ。足を止めれば本隊への攻撃は減る。 近付けば落雷の危険性も少なく一石二鳥と言うやつだ。 「こんな滅茶苦茶やりやがる迷惑な野郎どもには、さっさとお帰り願わないとな」 吹き飛びかけた帽子を押さえ、吹雪はその刃を握り直した。 入り乱れる戦場は、七海が予想した通り後衛という位置取りも余り意味を成さない場所である。 そもそも敵陣に射手が多いのだ。前も後ろも関係なく、降り注ぐ弾丸は容赦なく肉を抉って血を飛ばす。射手や上級の術者でなければ届かない位置から送り込まれる死の一弾は、前衛にとっては酷く厄介なものだろう。いや、火力に優れた後衛の一撃は、味方の後衛にとっても十分脅威か。 撃ち込まれた銃弾は、実際七海の肌も掠めて抉って傷付けていた。 「おお痛え痛え。じゃあこちらの番だな」 告別と名付けた紫の滑らかなフォルムを手に、七海はきりりと弦を引く。音に応えて現れた誘導魔弾が、放たれると同時に周囲に一斉に展開する。 「はしゃぎ過ぎたんだよ。いい加減に引っ込め」 視界を埋めるほどの弾丸に縫い止められ足を止める賊軍に、七海はもう一度弓を引いた。 敢えて共闘は求めずとも、剣林は己の向かう先を変えやしない。だから未明も敢えて邪魔はせず、見知らぬ彼らと共に弧屠へと切り掛かった。 「そんなに腕があっても邪魔でしょう?」 雨が一気に蒸発したかのように、未明の体から湯気が昇る。限界を超えた酷使に肉体が悲鳴を上げているが、フリークスと呼ばれるに到った戦士はそれを無視して刃を振り下ろした。 降りかかる液体は、この異形のものであっても生温いのか。 倒れていく体に興味を失った様子で、剣林が攻撃の矛先を別のアザーバイドへと変えるのを見て――未明は今度こそ、苦笑した。 強力である両面宿儺の弧屠は倒れども、他のフィクサードやアザーバイドは数を減じただけで勝利と言うにはまだ遠く。暴れる賊軍に、レイチェルは赤い目を細めた。 羨ましい。何にも憚らず自らの気持ちを告げるのならば、そうなのだろう。 好き放題に暴れる彼らが、妬ましくて憎らしい。レイチェルが奥底に秘めた欲求は、恐らく彼らと同質のもの。だからこそ、生き方を違えながらもその在り方が羨ましくて。 緩やかに前へと進む彼女に寄り添う夜鷹は、そんな表情さえも愛しげに見詰めて微笑んだ。 「命を賭してレイを守るよ。だから、思う存分『殺して』いい」 そこに善悪なんて必要ない。彼女は彼の存在理由であるならば、彼女が望むままに行けばいい。 体は酷く傷付いているけれど、レイチェルの道行は誰にも阻ませない。 悠々と歩く黒猫を囲える柵など、戦場には存在しないのだ。 「――大丈夫、俺は此処にいる」 「ええ。……全力で」 庇われながら『殺さぬ』光を放ち続けるレイチェルの姿は、うっとおしくあれどそこまでの脅威とは看做されていなかったのだろう。或いは情報を持つ篠宮東子や、用心深い弟のルイであればその接近に注意を払ったのだろうが……ユイは些か、敵を侮る傾向にあったらしい。 立ちはだかる異形を夜鷹が体で防いだその横を、黒猫はすり抜ける。 「あら、お嬢ちゃん何の用……」 「その破壊力、存分に振る舞ってください」 赤い唇が言葉を紡ぐより早く、黒猫の爪は魔性を秘めて彼女の体を割いて心を乱した。ユイは優れたスターサジタリーであり、その火力は脅威だが……逆に言えば、それを敵に向けられれば存在意義は反転する。 死神の魔弾は、夜鷹を切り裂いていた異形の頭を砕いて弾けさせた。 ユイの味方への射撃を厄介と取ったか、賊軍の土隠がその身を糸で包むも、そこを逃す魅零ではない。 「じゃあね、ユイちゃん!」 呪いを纏った武器を振り上げる。狙う場所は、決まっていた。 顔の半ばを叩き割られたユイが、正気に戻るよりも早く――魅零に続いたリベリスタの攻撃が、彼女を物言わぬ死体へと変えた。 ●3-2 蜂比礼は刺青だ。ある意味では特定の形状を持たぬアーティファクトを打ち破るべく目を凝らし、知識を動員したリベリスタは少なくはない。その形を崩せれば、一部を穿てれば効力は停止、或いは減退するのではないか。 けれど今や『蜂比礼』は肌に刻まれた刺青であり、露原ルイという男そのものだ。彼は革醒者であると同時に、蜂比礼の力を蓄え巡らせる器。その二つは最早不可分。 故に結論は同じ――ルイを殺さねば、その効力は失われない。 最も、そうでなかったとしても見逃す気のある者の方が少なかったに違いない。 「賊軍でない人は言って下さい! かち合ったって何の得もねーですよ!」 前で声を張り上げたうさぎに応じて道を開けたのは、三尋木の者か。致命傷を負わない内にアークの主力に場を譲っていく切り替えの早さと損得勘定は流石のもの。 「さぁさお仕事お仕事。らしくやりましょ☆」 明るく声を上げたメリュジーヌが海依音を始めとする攻撃と回復の大盤振る舞いを支えるべくインスタントチャージを振り撒いた。 巨大なアザーバイド、奴延鳥の一体である厄堵をメインに食い止めるのは【デストロイ熱海】の熟練ソードミラージュ達。 自分が仲間の攻撃範囲に入る事を承知の上で厄堵の真正面に立った舞姫は、黒曜の束を握った腕に氷を纏わせ巨体を殴る。エレオノーラと終、彼女の左右に並ぶ二人が放つ氷の刃は舞姫だけを避けられる程に緻密な狙いは付けられなければ、その柔肌を容赦なく抉っていった。 「舞りゅんがいつもより二倍避けてます! きゃー☆ かっこいい☆」 それでも叶う限りの合図をして、少しでも受ける傷を減らそうとしながら終は目を細めて声を上げる。白い息を吐き出した舞姫が口の端を少しだけ上げたからまだ平気だろうが、それでも無茶を重ねさせる訳にもいかなかった。 そんな様子に、沙希は笑んでシエルへとその意志を声に出さずに伝える。 ――舞姫さん達って、放っておくと何処迄も突っ走るじゃない? ただ、その生き急ぎにも思える行動を微笑ましく見守るには場が悪く、死なれては寝覚めも悪いから。 「ふふ……そうですね……頑張らせて頂くと致しましょう」 くすりと笑ったシエルの言葉を切欠に癒し手二人はタイミングを合わせ、その術式を唇で刻んだ。 「月下……汐、満ち満ちて……遍く響け、紫碧の癒し唄」 重ねられた回復の効果は十分、されどその消費量も甚大なれば――。 「ボクに出来る事を……今は……全力でっ!!」 仲間と精神をリンクさせ、精神力を分け与えるのは三郎太の役割だ。攻撃に秀でた者と援護に長けた者が揃えば、戦線を長く持たせ追い詰める事が可能になる。 戦場を回す潤滑油の肩に掛かる責任は重くあれ、されど三郎太は息を吸って前を見詰めた。 「あてんしょんぷりーず。本日は所によって絶対零度。その後えくすぷろーじょんにびーけあふりー」 滑らかだが幼子の如く拙い英語を操りながら、異世界の友の為に弓を構えるのはイメンティ。ぴん、と放った矢は着地と同時に激しく弾け『哄笑の君』への道を作らんと賊軍を幾らか吹き飛ばす。 落雷の音が遠くに聞こえた。酷く気まぐれに思えるそれを完全に防ぐのは難しくとも、注意してその間隔を測っていたイメンティは少なからず備えが出来たと言えよう。 「ここが地獄の三丁目。イメ達がどげんかせんといかんとですねー」 「現し世に地獄は要りません、やるならあの世でお願いします」 ルイが地獄に堕ちるか地獄に変えるかは知らないが、現世でこんな阿鼻叫喚を二度も三度も見たいとは思わないのが多くの本音であろう。ようやく切り開けてきた敵陣で、シィンは同郷の姉妹の言葉に合わせぎゅっと目を細めた。 「もうこの世は十分楽しんだでしょ? 二次会は本物の地獄でどうぞごゆっくり」 イメンティが意図的に避けた反射持ちを狙いながら、ウーニャは指先でカードを弾く。全く巫山戯た残酷劇だ。もう彼らは舞台上で散々踊り狂ったのだから、そろそろ退場頂こう。 此処は確かに地獄かも知れない。けれど世界の全てが地獄に変わった訳じゃない。 「面白い子はなるべく遊んでから始末したいのだけど」 通りすがりに見た『地獄』――見知った六道の顔を思い返し、次いでルイに目を向けエレオノーラは囁いた。エレオノーラを一瞥し、その目前ギリギリに技を放ったのは露払いのつもりだったのか、ささやかな厭味だったのか。男の内心は知らないが、少なくともアレはエレオノーラにとってまだ遊びがいのある相手である。 けれど。 「……貴方はダメね。貴方とは遊びたくない」 嘲り嗤うばかりの玩具であれば、遊んで楽しいものではない。 そろそろ縁を終わりにしたいのは、綺沙羅も一緒。 「裏野部には何度も煮え湯飲まされているし、最後くらい看取ってやりたいよね?」 生み出した影人に自らを庇わせながら、その射程に入るべく一歩一歩進めていく。 賊軍の動きだけではない。『裏野部』であった時から彼らはずっとアークの、綺沙羅の敵だった。賊軍でも倒れた者……きばをぬかれたけものには用はないとばかりに落雷が襲ってくるのには閉口したけれど、どうにか未だ倒れずに済んでいる。 リベリスタは仲間と叶う限り連携し、巻き込まぬよう巻き込まれぬよう注意を払い、援護するよう援護されるように気を遣った。 それでも一定の位置を保つのは難しい。敵の数も多く土隠は陣形を引っ掻き回す引き寄せの手段を持っていれば、本来後ろに控えるはずのリベリスタは敵の顎の真ん前に、或いは落雷の真下に置かれる危険性が高くなる。 瑠琵の指揮は周囲に広く行き渡り、全体としての練度を上げていたけれど……口に広がる鉄臭さばかりはどうしようもなかった。けれど幼い少女の姿をした女は、傍らの魔女に目を向ける。 「力を貸して頂戴」 氷の目をした血の繋がらない親類も、瑠琵と同じく長き時を重ねて生きる永久の少女。 「何、奪えるものは奪うに限る。それでこそ我が宵咲に相応しい」 笑う少女は宵咲の長。轟天・七星公主から撃ち出した弾丸はリベリスタに味方する雨となり、ルイへと続く道を開くべく敵を穿って飛ばす。彼の持つ回復は、決して仲間を思い遣り生かす為の術ではない。現世に引き留め、死の淵に立たせ続ける奸悪の技。 だからこそ、氷璃にとっては悪趣味で且つ都合が良いのだ。 「リベリスタは世界を守る為にある。私達の悲願は死地の果てにしかない――」 彼女の差した傘に開くのは永遠の夜空。雷鳴轟く灰色ではなく、星の煌く深い青。 壊れ逝く世界を守る為に、得られるものは得ねばならない。溢れた黒鎖が、土隠を飲み込んだ。 「人に元気を敵には邪魔を。新人アイドルっぽく頑張るにゃ☆」 ウインク一つ飛ばしたならば、メリュジーヌが放つのはピンポイント・スペシャリティ。敵が癒しを得手とするならば、その癒しも届かぬ呪いを掛ければいい。【楽園】の面子と寄り添って、彼女は薄くなった壁を見やる。 「ねぇ、ルイ君、ワタシ貴方の熱い告白に少しは絆されかけていたのよ?」 随分と近づいたルイに何時もの如く冗談のように告げながら、海依音は小さく首を振った。でも、それももうおしまい。 「海依音ちゃんには本命がいるんですもの」 「ヤぁだ海依音、照れ隠し? 俺の手伝いしてくれてたじゃない!」 けけけけけ。嗤う声が示すのは、先程海依音がジャッジメントレイに巻き込んだ一般人の事だ。虫の息の彼らは、負の想念を継続して得る贄でもあったが、そのメイン目的はどちらかといえばアークへの嫌がらせに近いものだったのだろう。 助けに手を割くならばその分攻撃か援護が薄れ、殺せば即ち蜂比礼の餌。慈悲であろうがなんだろうが、結局ルイの得にしかならない。リベリスタが見過ごし殺す葛藤や罪悪感を抱けばそれも彼の力となる。 だからこそ――この場で彼らが抱くのは、絶望ではなく希望でなくてはならないのだ。 「こんな地獄は終わらせる。大丈夫だから諦めないで」 抱え上げた少女に声を掛けるのは、それを悟った姓だ。全ては救えないかも知れない。それでも戦う者の横で叶う限りを救う事が己の役割であると信じて。 「生きてさえいれば、未来があるでしょう?」 連中が負の想念を吸い取るというならば、殺して得るというならば、生きて希望を持たせればいい。絶望を希望に変えてしまえばいい。 大望を持たず頭に従う手足を姓は薄ら嘲った。葡萄を望む狐と一緒、望んで得られないから嗤って無価値と切り捨てて、届かぬ事を紛らわすそれ。 そんなものに、絶望を与えて喜ばせるのは趣味じゃない。 餌に出来るもんならやってみろ。心に決意を抱いて、ただ只管に自分の役割とばかりに刃を振るい続けたうさぎの前が、ようやく開けた。舞い踊るのは、血の演舞。赤の向こうで、男が嗤っている。ぱちりと一つ瞬いて、うさぎは薄い唇を開いた。 「露原さん、前の時誤解されてましたけど、私別に貴方の事嫌いじゃ無いですよ?」 でも死ね。 うさぎの声に合わせたかのように、遠くから腥の放った弾丸が庇いに回る高間を貫く。内部に切り込んでしまえば、崩れた陣形を立て直すのに手間が掛かるのは敵も同様。 ルイの回復は強力であれ、それは膨大な消費量を支える矢尾がいて不足なく回せるものだ。駆け込んだエレオノーラと終の刃が、彼に動く事を許さない。 高間がラグナロクに手を割けば、ルイの庇い手はいなくなる。 低く嗤うルイも、既に運命を消費していた。流れる血は雨で流され、それでも誰も彼も体が赤い。そこにはルイが幾度も『呼び戻した』フィクサードも含まれれば、シィンは僅かに首を傾いだ。 「ねえ、貴方はなぜホーリーメイガスなのですか?」 「……?」 嘲りではなく、心底意味が分からない、とでもいうように笑みを浮かべたまま首を傾げ返したルイにその意図は伝わらなかったのだろう。単に彼の能力と性格に沿った戦い方を選んでいたらこうなった、というだけの事に……ルイは意味を求めない。 或いは彼はシィンやうさぎより、よっぽど単純な理念で生きていたに違いなかった。 「今まで貴方に掛けられた迷惑分、命でお返しして貰うわ」 「けけけけけ、そうだね――幾ら壊そうが、最終的に俺がペイするのは命一つだけ。なら好き勝手やった方が楽しいじゃない、ねーぇ!」 エレオノーラの言葉を嘲笑う。大望を持たず刹那に生きるならば、小難しい事など必要ないのだ。単純な好悪だけで物事を決めればいい。そうして彼は、裏野部に、賊軍に、一二三に従ったのだから。 「生憎私は、好き嫌いじゃない物の為に戦ってるんです」 そうあれたならば、簡単だったかも知れない。けれどうさぎにとっては世界はそうじゃない。 生きる為には理由が必要で、殺す為には理由が必要で。  「へえ、そんな風に戦う自分が好きなんじゃないの?」 回復を呼ぼうとし、思いとどまったかのようにルイは手にした鞭をうさぎに振るう。ほんの僅かな時でも魔力を溜め、より強い回復を降らせる事を選んだか。 けれど、会話の相手に気を取られ、そちらの抑えを優先した事はルイにとって致命的なミスであったのだろう。注意が他者へと向いたその瞬間、貫く線だけを見据えていた『死(ノエル)』が音もなく駆け抜ける。 「多くの非道を詫びろとも、あの世で苦しめなどとも言いません」 「……っ!」 酷薄な赤い瞳が、血に塗れた白銀を見て笑みではない形に細められたのも、どうでもいい。 彼は絶対者である。彼は常に庇い手を傍に置いている。全てを一人で行う構成ではない。 不利益を蒙らぬ身だから、直接攻撃を受ける機会自体を極少に押さえ援護に徹するから、『避ける』事に関しては人並み以上に優れている訳ではない。 蜂比礼による強化はそれが問題にならない程度にまで彼の能力を引き上げてはいたけれど――露原ルイという男を殺す事を最優先とし、その結果への最短距離を測り精神を研ぎ澄ませていたノエルのConvictioは、読み名に違う事なく刺青ごと胸を貫く。 唇が紡ぎかけたのは罵倒か嘲笑か、或いはその両方か。 けれど絶対唯一の『正義』の信仰者は異端の生存を許さない。 胸から引き抜いた穂先が己の顔に血化粧を描くのも厭わない。逆手に返した騎士槍は、頭へとその先を変えていて――哄笑は掻き消えた。 笑みを刻んでいた唇も、頬に刻まれていた嘲りも、全部全部、濡れた鈍い音と赤に消えた。 「ただ、消えろ」 それは命令だ。赤を制した白銀の、たった一つの。 うさぎの翳した11人の鬼に絡んだままであったアンチセオロジーが、持ち手を失って地に落ちる。 何処も彼処も赤に染まって、暴力に塗り潰されていた夜の一角はここに崩れた。 「狂乱の惨劇も、終われば全部嘘になる――」 よろめく舞姫を支えたウーニャが口を閉ざす。嘘になれば、これが嘘であれば良かったのに。 炎の勢いは未だ収まらず、倒れ伏す人々もこれ以上長く放っておけば息絶えるだろう。 刻まれた痛みは深く、疵痕は残るものであれば全ては嘘とは行かないけれど。 次々と、仲間が散っていく。 残党を狩り尽くす為に、人々を救う為に。 喧騒が収まりつつある戦場で、リベリスタは誰ともなしに空を仰いだ。 雷雲は未だ頭上に座し、晴れ間は見えねども……別の戦場に立つ仲間が、この元凶を断ち切る事を信じて。 |

| ■シナリオ結果■ | |||

|

|||

| ■あとがき■ | |||

|

|||